PECIA 27 / 11/ 2025 CFP : De Chartres à Laon: les grandes écoles du Moyen Âge

« Leurs lèvres exsudent le baume et le nard »

De Chartres à Laon: les grandes écoles du Moyen Âge

En 2006, Pierre Riché et Jacques Verger publiaient Des nains sur des épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen Âge (Paris : Tallandier), à partir de la célèbre phrase que Bernard de Chartres, futur évêque de Quimper, aimait à répéter à ses élèves. C’est ainsi une vision complète des pratiques d’enseignement et des écoles au Moyen Âge qui nous était proposée. Le volume PECIA 27 (2025) ouvre à son tour sur l’émergence et le rayonnement des grandes écoles du Moyen Âge. Depuis l’apport des Irlandais à Laon, aux IXe et Xe siècles, jusqu’aux maîtres de l’école chartraine, où s’illustrèrent les clercs bretons Thierry et Bernard de Chartres, hommes très doctes et d’un savoir éclatant (Otto de Freising, † 1158), jusqu’à la Montagne Sainte-Geneviève, et Paris, où Jean de Garlande louange un autre Breton, Hervé le sophiste : la palme de la gloire lui revient en logique, ses vertus embaument jusqu’au ciel, tel l’encens d’Arabie, ces grandes écoles ont marqué durablement l’histoire de l’enseignement médiéval.

Les pages du PECIA 27 s’ouvrent donc aux contributions relatives à ces problématiques en privilégiant le support manuscrit et les pratiques d’enseignement, depuis l’époque carolingienne jusqu’à l’apogée des grandes universités occidentales.

Jacques Verger (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, professeur émérite à Sorbonne Université), nous fera l’honneur d’en écrire l’introduction. Qui mieux que l’auteur de nombre d’ouvrages sur l’histoire des universités françaises au Moyen Âge, pour présenter ce volume de PECIA?

Un court résumé et CV sont à faire parvenir avant le 31 décembre 2023 à Jean-Luc Deuffic jldeuffic@gmail.com (textes à remettre pour mai 2025)

PECIA / BREPOLS

« Leurs lèvres exsudent le baume et le nard »

From Chartres to Laon: the great schools of the Middle Ages

In 2006, Pierre Riché and Jacques Verger published Des nains sur des épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen Âge (Paris: Tallandier), based on the famous phrase that Bernard de Chartres, future bishop of Quimper, loved to repeat to his students. This is thus a complete vision of teaching practices and schools of the Middle Ages. Le volume 27 of PECIA (2025) opens in turn to the emergence and influence of the great schools of the Middle Ages. From the arrival of the Irish in Laon in the ninth and tenth centuries to the masters of the school at Chartres, where the Breton clerics Thierry and Bernard de Chartres, ‘hommes très doctes et d’un savoir éclatant’ (Otto de Freising, d. 1158) distinguished themselves, to the Mount Sainte-Geneviève and Paris, where John of Garland praised Hervé the Sophist: ‘la palme de la gloire lui revient en logique, ses vertus embaument jusqu’au ciel, tel l’encens d’Arabie’, these great schools left a durable mark on the history of medieval education.

The pages of PECIA 27 are thus open to contributions related to these issues with an emphasis on the manuscript and teaching practices from the Carolingian era to the apogee of the great Western universities.

Jacques Verger (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) will do us the honour of writing the introduction. Who better to introduce this volume of PECIA than the author of numerous works on the history of French universities in the Middle Ages?

A short abstract and CV should be sent before 31 December 2023 to Jean-Luc Deuffic (jldeuffic@gmail.com).

(textes à remettre pour mai 2025)

PECIA / BREPOLS

Amaury de la Pinsonnais : de nouvelles publications sur l’histoire de Bretagne

Les chercheurs bretons connaissent Amaury de la Pinsonnais pour sa plateforme collaborative exceptionnelle « TUDCHENTIL » (https://www.tudchentil.org/) consacrée à l’histoire de la noblesse bretonne qui met à la disposition du public des sources inédites le plus souvent. Depuis quelques mois, il propose un ensemble de publications historiques devenues très rares et pour un prix très abordable.

https://livres.pinsonnais.org/

En voici quelques exemples :

Amédée Guillotin de Corson

Grandes seigneuries de Loire-Atlantique : Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, troisième série

Éditeur : Amaury de la Pinsonnais

Prix de vente au public (TTC) : 24.90€

360 pages ; 23,4 x 15,6 cm ; broché

ISBN 978-2-494653-18-

EAN 9782494653184

Parution : 1/10/2023

Structurant la société et les paysages depuis le Moyen Âge, les grandes seigneuries de Loire-Atlantique ont une chacune une histoire qui rejoint celle de la province et parfois de la nation. Leurs possesseurs furent souvent de grands personnages riches et influents, pour qui elles étaient à la fois dignités et sources de revenus. Le territoire du département de la Loire-Atlantique a compté 2 duchés, 13 marquisats, 5 comtés, 5 vicomtés, 14 baronnies, et 75 châtellenies qui sont étudiés dans ce volume ainsi que quelques seigneuries qui leur sont liées, à travers leur histoire, leurs possesseurs, leurs fiefs et leurs juridictions, leurs droits et coutumes spécifiques, etc. Historien et membre très actif de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine dont il fut président de 1886 à 1888, le chanoine Guillotin de Corson, né en 1837, mort en 1905, est « l’un des érudits bretons dont le rayonnement s’impose dans la province toute entière. … » (J.Y. Guiomar)

Amédée Guillotin de Corson

Les châtellenies d’Ille-et-Vilaine : Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, première série

Éditeur : Amaury de la Pinsonnais

Prix de vente au public (TTC) : 32.50€

310 pages ; 23,4 x 15,6 cm ; relié

ISBN 978-2-494653-22-1

EAN 9782494653221

D’après le droit féodal, on appelait châtellenie au Moyen Âge une terre ou un fief nobles élevés en dignité au-dessus du commun des seigneuries, ayant haute justice, droit de foires et marchés, pré-éminences d’église et maison fortifiée avec douves et pont-levis ; ses possesseurs devaient également être d’origine noble et ancienne. Les origines de certaines se perdent dans la nuit des temps, d’autres ont été érigées par le souverain comme une faveur à l’un de ses sujets, en regroupant les fiefs et seigneuries proches que ce dernier possédait en une nouvelle juridiction. Le territoire du département actuel d’Ille-et-Vilaine en comprenait quatre-vingt dix-sept, qui sont étudiées dans ce volume, à travers leur histoire, leurs possesseurs, leurs fiefs et leurs juridictions, leurs droits et coutumes spécifiques, etc

Amédée Guillotin de Corson

Baronnies, marquisats, comtés et vicomtés d’Ille-et-Vilaine : Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, deuxième série

Éditeur : Amaury de la Pinsonnais

Prix de vente au public (TTC) : 24.90€

338 pages ; 23,4 x 15,6 cm ; broché

ISBN 978-2-494653-17-7

EAN 9782494653177

Après les châtellenies (première série), ce volume étudie les grandes seigneuries d’Ille-et-Vilaine élevés en dignités supérieures, c’est-à-dire les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés. Ces très grandes seigneuries, possédées par les membres de la noblesse les plus riches et influents, ont une histoire qui se confond parfois avec celle de la province. Comme les châtellenies, certaines existent de toute antiquité, alors que d’autres ont été érigées par le souverain en faveur d’un de ses sujets. Le territoire du département actuel d’Ille-et-Vilaine a compté 21 baronnies, 16 marquisats, 15 comtés et 18 vicomtés qui sont étudiés dans ce volume, à travers leur histoire, leurs possesseurs, leurs fiefs et leurs juridictions, leurs droits et coutumes spécifiques, etc.

PECIA 26 : Only a Few Days Left. Call for Papers / Hommage à François Duine (1870-1924)

Le centenaire de la mort de l’érudit breton François Duine (1870-1924), clericus dolensis, nous invite à célébrer cet anniversaire en lui consacrant le volume 26 de « PECIA. LE LIVRE ET L’ÉCRIT » (BREPOLS). La Bretagne et les pays celtiques en général lui doivent nombre d’études hagiographiques, liturgiques, touchant plus généralement l’histoire religieuse mais bien d’autres thèmes qu’il abordait toujours avec érudition dans son style si particulier.

The centenary of the death of the Breton scholar François Duine (1870-1924), clericus dolensis, invites us to celebrate this anniversary by dedicating to him volume 26 of “PECIA. LE LIVRE ET L’ÉCRIT” (BREPOLS). Brittany, and Celtic lands more generally, owe him a number of hagiographic and liturgical studies concerning religious history, as well as many other themes that he always addressed with erudition and in his own distinctive style.

Nous appelons donc à contribution sur les champs de recherche de l’historien dolois dans un espace temps correspondant au grand Moyen Âge. L’histoire des bibliothèques, des scriptoria monastiques, l’hagiographie, la liturgie et ses manuscrits, autant de thèmes touchant l’ensemble du monde occidental trouveront place dans ce volume, avec un objectif commun : le recours aux sources.

We are therefore calling for contributions to the areas of research explored by the historian from Dol in the time period broadly corresponding to the Middle Ages. The history of libraries, monastic scriptoria, hagiography, liturgy and manuscripts, as well as themes concerning the whole of the Western world, will find their place in this volume, with a common objective: the use of primary sources.

Nous invitons les chercheuses / chercheurs à nous faire parvenir avant le 15 octobre 2023 un court résumé de leur projet de contribution ainsi qu’un bref curriculum vitae.

We invite researchers to send us a short summary of their proposed contribution and a brief curriculum vitae by 15 October 2023.

Contact : Jean-Luc Deuffic

Site de PECIA : https://sites.google.com/view/pecia/accueil

Site de BREPOLS : https://www.brepols.net/series/PECIA

PECIA 25 : Appel à contributions / Call for papers

PECIA. LE LIVRE ET L’ÉCRIT / 25 / 2023

Appel à contributions / Call for papers

Le volume 25 de PECIA. LE LIVRE ET L’ÉCRIT (BREPOLS), à paraître en 2023, sera dédié aux manuscrits médiévaux sous toutes ses formes. De nombreux thèmes peuvent être abordés : élaboration, support, décoration, reliure, copistes et enlumineurs, mécènes et possesseurs, bibliothèques et collections, transmission des textes, livres liturgiques, etc…

Résumé de quelques phrases et CV à envoyer jusqu’au 30 novembre à Jean-Luc Deuffic :

jldeuffic@gmail.com

https://sites.google.com/view/pecia/accueil

Volume 25 of PECIA. LE LIVRE ET L’ÉCRIT (BREPOLS), to be published in 2023, will be dedicated to medieval manuscripts in all their forms. Numerous themes may be considered: production, material support, decoration, binding, copyists and illuminators, patrons and owners, libraries and collections, transmission of texts, liturgical books, etc.

Send a short summary and CV by 30 November 2022 to Jean-Luc Deuffic:

jldeuffic@gmail.com

https://sites.google.com/view/pecia/accueil

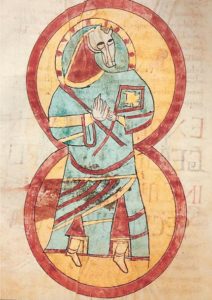

Boulogne BM, 120

Pages

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC