Les livres d’heures des Pontbriand

Nous avons ici-même décrit le livre d’heures d’Isabeau de Pontbriand(t) à l’usage de Saint-Malo, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque de Rennes Métropole (ms. 1277)

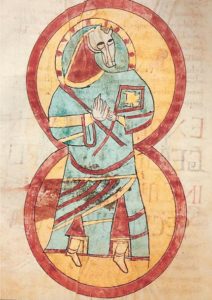

© Rennes, Bibliothèque Métropole, ms. 1277. La Crucifixion.

Cette même bibliothèque possède le manuscrit (1219) d’un autre membre de cette famille, probablement Olivier de Pontbriand, qui mourut en 1505, Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, où il fut inhumé. Ses armes, avec mitre et crosse, figurent sur ce livre d’heures, apposées sans doute lorsqu’il était abbé commandataire de Saint-Pierre de Préaux, monastère bénédictin de l’ancien diocèse de Lisieux (Normandie), où il fut nommé par ordre du roi après 1482.

© Rennes, Bibliothèque Métropole, ms. 1219, f. 19. Armes de Pontbriand : d’azur au pont de trois arches d’argent, maçonné de sable

Olivier de Pontbriand fut probablement en possession d’un autre livre d’heures, issu du trésor de la primatiale de Lyon (Lyon, BM, 5143). Ce manuscrit s’ouvre par un feuillet décoré aux armes des Pontbriant, et une note ancienne nous apprend qu’il fut anciennement entre les mains de deux familles bretonnes, seigneurs des Fossés à Plélan-le-Petit (arrondissement de Dinan, Côtes-d’Armor) : La Bouexière et Desnos (ou Des Nos).

Olivier de Pontbriand en fit don à sa soeur aînée.

© Lyon, Bibliothèque Municipale, ms. 5153. Armes de Pontbriand.

Enfin, signalons, le livre d’heures de Pierre de Pontbriand et Anne de Peyronenc, faisant partie des collections de la prestigieuse bibliothèque parisienne de Sainte-Geneviève (ms. 2705), où le couple est représenté en prière :

© Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2705, f. 3v

Dans la chapelle de la Sainte-Epine au château de Montréal, à Issac, en Dordogne gisants de son fils François et de sa femme.

La décoration du manuscrit de Sainte-Geneviève est attribuée à l’atelier du célèbre Jean Bourdichon :

© Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2705, f. 21v

===== Ces manuscrits feront l’objet d’une notice plus importante dans notre prochain ouvrage (2016), où seront décrits près de quatre cent livres d’heures : « Car sans heures ne puys Dieu prier … » / Le livre d’heures enluminé en Bretagne / The Illuminated Book of Hours in Brittany =====

Guillaume Le Bret et Jehanne Paluel : des \ »ornemanistes\ » bretons révélés par un livre d’heures à l’usage de Saint-Malo (Rennes, BM, ms. 1510)?

© Bibliothèque Rennes Métropole. Nativité, f. 37, détail.

Plusieurs des livres d’heures possédés par la Bibliothèque Métropole de Rennes ont fait l’objet sur ce blog de notes diverses.

Il en est un, malgré sa modeste allure (\ »lamentable\ », comme le précisait en 1992 le Prof. Eberhard König), qui nous a très récemment laissé sur une joie toute particulière. Nous y avons en effet relevé un élément inédit : sa décoration, du moins en partie, a été signée par un couple qui nous semble être les ornemanistes du manuscrit, ces artisans spécialisés dans l’exécution d’initiales filigranées, entre autres. Cette découverte a bien entendu été facilitée par la numérisation du manuscrit (BVMM/IRHT et Tablettes Rennaises).

© Bibliothèque Rennes Métropole

Ci-dessus, f. 26, les noms de Guillaume Le Bret et de Jehanne Paluel reliés ensemble avec un \ »coeur\ ».

La pratique de ces signatures ne semble guère courante quand on sait que la grande majorité des enluminures médiévales reste anonyme. Peter Kidd, dont je salue ici le travail (voir son excellent blog Medieval Manuscripts Provenance), me signale par exemple le cas de Stephanus de Aquila étudié par François Avril, un copiste attaché probablement à la chancellerie pontificale, auquel on doit un livre d’heures (Escorial (h.iV.9) et dont le nom se retrouve dans un décor filigrané très élaboré du manuscrit Latin 4969 de la Bibliothèque nationale de France (1). Ici le copiste prend part à la décoration de son manuscrit. De même, François Avril a écrit quelques pages sur \ »Un enlumineur ornemaniste parisien de la première moitié du XIVe siècle : Jacobus Mathey (Jaquet Maci ?)\ » (Bulletin Monumental, t. 129, 1971, p. 249-264). Mais nous sommes là déjà en terrain plus luxueux!

Dans notre cas (bien plus modeste il est vrai), celui du livre d’heures à l’usage de Saint-Malo (Rennes, Bibliothèque Métropole, ms. 1510), Guillaume Le Bret et Jehanne Paluel ont laissé leurs noms sur plusieurs initiales filigranées, mais rien n’indique qu’ils sont, l’un ou l’autre, auteur de la copie du texte, ou même s’ils ont participé, de près ou de loin, à l’élaboration des enluminures et peintures du manuscrit.

© Bibliothèque Rennes Métropole

Au f. 70v le nom de Jehanne Paluel

© Bibliothèque Rennes Métropole

f. 74v, le nom de Guillaume Le Bret

Quoiqu’il en soit, une étude précise de ce livre d’heures pourrait nous faire peut-être connaître le travail respectif de chacun d’entre eux.

D’après un premier sondage, les patronymes PALUEL et LE BRET sont présents anciennement dans la région de Dinan / Saint-Malo, le premier attesté à Tréfumel dès les années 1520. Au reste, le village de Paluel se trouve sur la commune de Trigavou, dans l’arrondissement de Dinan.

Le livre d’heures à l’usage de Saint-Malo présenté ici possède bien d’autres centres d’intérêt. Parmi ses possesseurs connus, les familles DE NOUAL (ou Denoual *) et ARTUR (qui s’en est servi comme livre de raison dans la seconde moitié du XVIe siècle).

Son calendrier procède de la liturgie malouine : l’inscription de Vincent Ferrier au 5 avril suggère une composition du manuscrit après 1455, date de la canonisation de l’un des apôtres de la Bretagne.

Vincent, martyr (22 janvier, en rouge, patron de la cathédrale de Saint-Malo); Gildas, abbé (29 janvier) ; Jean de Craticula (= Jean de la Grille,1er février, en rouge) ; Jacut, abbé (8 février, au jour précédent, une main ancienne a inscrit « ou prie ») ; Aubin (1er mars, en rouge) ; Guénolé, abbé (Guyngualoy, 3 mars) ; Vincent Ferrier, confesseur (5 avril, en rouge) ; Servais, évêque (13 mai, en rouge) ; Yves, confesseur (19 mai, en rouge) ; Paterne, évêque (21 mai) ; Donatien, martyr (24 mai) ; Gurval, évêque (6 juin) ; Méen, abbé (21 juin, en rouge) ; Aaron, confesseur (22 juin, en rouge) ; Lunaire, évêque (1er juillet, en rouge) ; Translation de saint Malo (11 juillet, en rouge) ; Turiau, évêque (13 juillet) ; Samson, évêque (28 juillet, en rouge) ; Guillaume, évêque (29 juillet, en rouge) ; Armel, abbé (16 août) ; Sulin, abbé (1er octobre) ; Melaine, évêque (11 octobre) ; Magloire, évêque (24 octobre) ; Translation de saint Yves (29 octobre, en rouge) ; Dédicace de l’église de Saint-Malo (30 octobre, en rouge) ; Gobrien, évêque (3 novembre) ; Malo, évêque (15 novembre, en rouge) ; Présentation de la Vierge (21 novembre, en rouge).

Et dans les litanies figurent les saints honorés particulièrement dans ce diocèse : Malo, Melaine, Samson, Magloire, Aaron, Tugdual, Brieuc, Paul, Corentin, Paterne, Méen, Sulin, Servais, Briac ? (« Briave »), Lunaire, Enogat, Jacut, Maudez.

© Bibliothèque Rennes Métropole

Fuite en Egypte. Le Prof. Eberhard König y a reconnu une influence flamande.

Pour lors nous n’avons pu identifier le commanditaire du livre d’heures, mais des armes effacées (hermines de sable, maison ducale de Bretagne ? un chevron de gueules…) sont encore visibles au f. 62, à la peinture représentant David en prière, dans une initiale, et en marge inférieure :

© Bibliothèque Rennes Métropole

Une autre particularité de ce manuscrit tient à la reliure. Eberhard König a relevé son \ »caractère plutôt flamand\ ». Effectivement, elle correspond à ces reliures sur ais de bois couverts de cuir estampé à froid utilisant des plaques produites en Flandre au XVe siècle. Un échange sur Twitter avec @BibMazarine et Peter Kidd m’a dirigé vers l’atelier de Lodewijk Bloc, Ludovicus Bloc (Brügge 1484- 1529) qui signait généralement ses travaux. Certains éléments semblent bien identiques :

Plaque de reliure du livre d’heures à l’usage de Saint-Malo (Rennes, BM, ms.1510)

Frottis d’une reliure de Ludovicus Bloc conservée à la Bibliothèque Saint-Geneviève (MS2708)

En 1992, lors d’une exposition à Rennes, le Eberhard König (2) avançait l’idée que ce livre d’heures, inachevé, avait pu être \ »transporté en Flandre … pour rentrer en Bretagne après\ ». Pour notre part nous pensons que ce manuscrit n’a jamais quitté la Bretagne. Saint-Malo, port breton de premier plan, était en contacts permanents avec le pays flamand. Les relations de la Bretagne avec la Flandre avaient commencé dès le XIIIe siècle. Elles se développèrent au XVe siècle, grâce à l’alliance de François II avec Charles-le-Téméraire. Les Bretons fréquentaient surtout les grandes foires de Bergues, Bruges et Anvers. Un des propriétaires du manuscrit, de la famille des armateurs et corsaires ARTUR, commerçait encore avec ce dernier port au milieu du XVIe s. (3)

Certainement, des plaques de reliures devaient circuler entre les deux pays, comme cela devait être le cas pour des modèles de peintures religieuses, des patrons de vitraux ou des fontes typographiques. D’autre part, il ne faut pas oublier l’importance des artisans itinérants qui travaillèrent dans bien des domaines de l’art en Bretagne. D’un autre côté nos Bretons se sont aussi expatriés (tel le fameux Jean Brito, prototypographe, de Pipriac, installé à Bruges).

Coté décoration, le livre d’heures de la Bibliothèque de Rennes Métropole reste assez décevant. De nombreuses peintures ont été extraites et celles qui restent ont été retouchées par un \ »enlumineur\ » du XIXe s (peut-être par Casimir Beslay des Fougerays, un ancien possesseur) qui a même été jusqu’à y ajouter une \ »Visitation\ » de son cru. E. König a relevé l’influence nettement flamande de la Fuite en Egypte.

Pour clore cette note sur le livre d’heures de Saint-Malo de la Bibliothèque de Rennes Métropole, soulignons un parallèle avec celui de la Bibliothèque Municipale de Saint-Brieuc (ms. 4). Tous deux contiennent une liste de \ »frairies\ » de la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo auxquelles appartenaient leurs possesseurs, ainsi :

Manuscrit Rennes, BM, 1510 :

(vers 1580 ?)

Ensuist les frayries dont est /

—— et sa femme /

Et premier

Du st Esprit

De Nostre Dame

De st Jehan (4)

De St Jacques

De st Malou

De St Sabastien

De Ste Barbe

De st Guillaume

De st Nicolas de [Tolentin]

De st Cosme et Damien

(d’une autre écriture) du St Sacrement

Manuscrit Saint-Brieuc, BM, 4 :

(vers 1530)

Cy ensuilt les frairies (?) doncq je suy fondés en lesglisse catedral de st Mallo Et premyer

Du Sainct Esperit

De Nostre Dame

De Sainct Jehan

De Sainct Mallo

De Sainct Sabastien

De Sainct Nycollas de Tolent..

De Sainct Nycollas de Bari

De Saincte Barbe

De Sainct Eloy

de Saint Anthouenne (d’une main plus récente)

Le manuscrit de Saint-Brieuc s’est trouvé entre les mains d’un membre de la famille malouine des Porée, alliée aux ARTUR, d’où sans doute la présence de ces listes de confréries consignées dans les deux livres d’heures.

Notes

(*) Les Heures à l’usage de Gand ou Bruges du couple malouin Jean de Noual (ou Denoual, autre \ »lignée\ »de cette famille) et Jeanne Mayngart, composées en 1499, sont passées en vente publique il y a quelques années. Ci-dessous les armes des Denoual (D’azur à deux merlettes d’argent posées en fasce, accompagnées en chef de trois étoiles d’or et en pointe d’un croissant de même) sur une écuelle (détail. Gabrielle Bidart, veuve d’orfèvre de Rennes, 1767, argent, l. 32,5 cm, coll. part. C.B.) (= source)

(1) François Avril, \ »Stephanus de Aquila\ », dans Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento, a cura di G. Curzi, F. Manzari, F. Tentarelli, A. Tomei, Pescara, Carsa Edizioni, 2012, p. 51-57.

(2) Eberhard König, dans Manuscrits à peintures (XIIIe -XVe siècles). Catalogue de l’exposition de Rennes, 18 septembre-18 octobre 1992, p. 46-47, n° 10.

(3) Voir par exemple Jean Kerhervé, \ »Bretagne et Flandres. Les échanges du XIVe au XVIe siècle\ », dans Ar Men, n° 22, 1989, p. 17-35.

(4) Saint-Jean-Baptiste, dite des Frères Blancs, fondée en 1240 par Geoffroy, évêque de Saint-Malo.

======

PS. Ce manuscrit fera l’objet d’une notice importante dans notre prochain ouvrage, prévu en 2016, où seront décrits près de quatre cent livres d’heures :

« Car sans heures ne puys Dieu prier … »

Le livre d’heures enluminé en Bretagne

The Illuminated Book of Hours in Brittany

======

Je remercie Claudia Rabel (IRHT) pour ces précieux conseils… et Sarah Toulouse (Bibliothèque de Rennes Métropole) pour son amabilité à répondre à mes messages!

© Bibliothèque Rennes Métropole. f. 95, détaiL

Les « Coutumes de Bretagne » des Toulbodou

On trouvera dans La très ancienne coutume de Bretagne de Marcel Planiol, la description de 26 manuscrits complets (XIV-XVe siècles) de la Coutume de Bretagne, auquel on peut ajouter trois autres présentés par P. Fournier, dans l’Histoire littéraire de la France, XXXVI, 1927, p. 577-584. Cf. Alain Raison du Cleuziou, « Un manuscrit inconnu de la Très ancienne Coutume de Bretagne et son premier possesseur François de Ploesquellec », dans Bulletins de la Société d’Émulation des Côtes-du-Nord, LV, 1923, p. 63-77.

Parmi les manuscrits de la Coutume il y aurait lieu de signaler les deux exemplaires ayant appartenu aux seigneurs de Toulbodou (d’or, semé de feuilles de houx de sinople), famille possessionée à Plougasnou (anc. diocèse de Tréguier) et à Guéméné (anc. diocèse de Vannes), qui tire son nom d’une seigneurie en Locmalo (Morbihan).

Sur le dernier feuillet du manuscrit Paris, BnF, Fr. 14398, on peut lire cette note :

« Cestes coustumes, constitutions, statuz, editz, establissementz et deffanses sont et appartiennent à Pierres de Toulbadou, à qui Dieu doint joye et lyesce. Amen. Et sont escriptes par Yves le Borngne ou moys de septembre l’an mil cccc cinquante quatre. Et pour ce tu autem miserere nostri. Deo gracias. Amen. – Cestes coustumes furent achatées de Mador Dilland, bideau et biblioteque de la universe cité de Nantes, par Jehan Robin, demorant à la Fousse dudit lieu, le sebmadi onzième jour de mars l’an mil iiijc seixante ouict ». Plus bas, « Gacien Robin » ; après la Coutume, « Cestes coustumes sont a Pierre de Toulbadou // A qui Dieu doint // Ce qu’il n’a point ! ».

Le manuscrit Paris, Arsenal, 2570 a, quant à lui, appartenu à Guillaume de Toulbodou. Au f. 1 : « Consuetudines Britanniœ per Guillielmum de Toulbadou » ; au f. 118v : « In mense junii anno doi millesimo quat. cento XXX° vii° », puis au f. 139v : « Pour servir à mon maistre le sieur de Querduel, seneschal de Guemenee ».

Guillaume de Toulbodou avait épousé Catherine de Kerampuil. Il recevra en 1494, « le manoir de Castel Govello pour toute prétention es successions du dit Pierre » de Kerampuil et de Marguerite de Renquier père et mère des dits Pierre second et de la dite Catherine » Revue Historique de l’Ouest, 1896, p. 100. Un des membres de la famille de Toulbodou, Jean, « lequel seigneur, par la singulière dévocion que celui (ci) disoit avoir de faire et édiffier une chapelle en l’honneur de Dieu et de Madame saintte Barbe, en ung lieu et place de la terre domaine dudit seigneur, sis en une montaigne nômée Rohau-maréh-bran, en la paroësse du Faouët », reste dévotement associé à la construction de cette très pittoresque chapelle, actée le 6 juillet 1489, suite au vœu qu’il fit après un terrible orage auquel il échappa « miraculeusement ».

Jean du Chastel, évêque de Carcassonne († 1475) : à propos d’un psautier et de sa « familia » bretonne

La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne sur les remparts de la ville en 1462 [Gallica]

Roseline CLAERR et moi-même, préparant un ouvrage sur les bibliothèques des DU CHASTEL et des COETIVY dans le contexte de la culture livresque bretonne à la fin du Moyen Âge, je me permets de publier cette trouvaille toute récente sur un membre de la familia de l’évêque de Carcassonne, Jean du Chastel.

Fils d’Olivier du Chastel (x 2 février 1408) et de Jeanne de Ploeuc, frère de Tanguy (IV) du Chastel, protonotaire apostolique, archevêque de Vienne (nommé en 1446), administrateur de l’évêché de Nîmes (21 novembre 1453), abbé de Saint-Léonard de Ferrières (ancien diocèse de Poitiers) (1454), évêque de Carcassonne (juillet 1456), Jean du Chastel décède le 15 septembre 1475 dans sa maison prévôtale de Toulouse, et est inhumé le 26 septembre suivant, en la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne.

Dans un article récent (1) nous avions relevé les déboires de Tanguy du Chastel et de son frère Jean au sujet des reliques de saint Pelade, et donné une liste des manuscrits possédés par l’évêque de Carcassonne, dispersés entre Glasgow, Copenhague, Paris, Holkham Hall et Coimbra au Portugal, liste au demeurant incomplète mais qui montre une certaine \ »atomisation\ » européenne de la bibliothèque du prélat :

Copenhague, Bibliothèque royale

¤ Thott 359. Tancrède de Bologne, Roffredo de Bénévent, etc. XIVe s.

¤ Gl. Kgl. S 197. Jean André, etc.. XIIIe s.

¤ Gl. Kgl. S 198. Jean André, Gencellinus de Cassaneis, etc. XIVe s.

Glasgow, Bibliothèque Universitaire

¤ General 1125. Terence. Petrarque. XVe s.

¤ General 1189. Terence. XVe s.

Holkham Hall

¤ coll. Leicester 215. Grégoire XI. Décrétales.

Paris, Bibliothèque nationale de France

¤ Fr.. 6261. Histoire de l’ancien et du nouveau Testament en provençal. XVe s.

¤ Lat. 8926. Innocent IV, Commentaire sur les Décrétales ; Guillaume de Mandagout, De electionibus. XIVe s.

Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade

¤ Coimbra BU 721. Jean de Imola. Commentaire sur les Décretales.

¤ Coimbra BU 722 et 723. Dominique de Sancto Geminiano, Commentaire sur les Décrétales.

¤ Coimbra BU 724. François de Zabarellis. Lecture sur les Décrétales.

¤ Coimbra BU 725. Jean de Imola. Commentaire sur les Clémentines. XVe s.

Généralement, les manuscrits portent une inscription contemporaine se terminant par

« … a este de feu messire Jehan du Chastel euesque de Carcassonne. M. Bertaudi notaire ».

Ms. Coimbra 721. [Cliquer pour agrandir]

Poursuivant notre quête de manuscrits autour de l’évêque Jean du Chastel, un passage de la Chronique des évêques de Carcassonne (Chronicon episcoporum Carcassonis) de Gérard de Vic (1667) a retenu notre attention :

… uti legitur in libro Psalterii dato per Riochum Ledresnay canonicum proximae ecclesisae (Carcassensis) et vicarium generalem proximi episcopi …

extrait traduit deux siècles plus tard par Alphonse Mahul dans son Cartulaire de Carcassonne (1867) :

Le 26 le corps de Jean Du Chatel fut enseveli dans la cathédrale de Carcassonne proche le grand autel comme on lit dans le Psaultier donné par Roch Ledresnay chanoine de la cathédrale et vicaire général du susdit évêque …

Si ce psautier reste introuvable, le renseignement précieux donné par Gerard de Vic nous conduit vers une autre piste. Dans notre dernier post nous avions fait allusion à la famille DU DRESNAY, une des plus importantes de Bretagne, au sujet d’un manuscrit de la Médiathèque des Ursulines de Quimper (ms. 1). Présentement, le psautier de Carcassonne provient d’un membre de cette famille (de la branche possessionnée à Carhaix, sans doute (2). L’auteur de la Chronique a bien relevé son nom : RIOCHUM LEDRESNAY. Bien évidemment, dans cette région de France saint ROCH reste très populaire ; c’est pourquoi A. Mahul l’a choisi au détriment de RIOC, un ermite breton, disciple de saint Guénolé, le fondateur de Landévennec (Finistère), certainement inconnu dans cette région du sud de la France (3).

Ainsi ce psautier dont l’existence est encore attesté en 1667 par Gerard de Vic, a été composé après 1475 puisqu’il inscrivait le décès de l’évêque Jean du Chastel.

On remarquera que HECTOR est un prénom récurrent dans la lignée des seigneurs du Dresnay depuis le XIVe siècle au moins.

(1) J.-L. Deuffic, \ »L’évêque et le soldat. Jean et Tanguy (IV) du Chastel, à propos des reliques de saint Pelade … et de leurs manuscrits\ », dans Le pouvoir et la foi au Moyen Âge en Bretagne et dans l’Europe de l’Ouest (éd. Joëlle Quaghebeur, Sylvain Soleil). Mélanges in memoriam H. Guillotel, Rennes, PUR, 2010, p. 299-316. Sur les manuscrits de Tanguy du Chastel : Roseline Claerr, « Un couple de bibliophiles bretons du XVe siècle. Tanguy (IV) du Chastel et Jeanne Raguenel de Malestroit », dans Le Trémazan des Du Chastel. Du château fort à la ruine. Actes du colloque Brest, juin 2004, sous la direction scientifique d’Yves Coativy, Centre de Recherche Bretonne et Celtique (UBO/Brest) et Association Tremazan, Landunvez, 2006, p. 169-187.

(2) Dom Jehan du Dresnay était bailli de Cornouaille en 1476 ; Yves du Dresnay, chanoine de la cathédrale de Quimper de 1486 à 1497.

(3) La chapelle Saint-Rioc de Lanriec (Finistère) figurait au rôle des décimes en 1789 sous le nom de Saint-Roch …

Miniature frontispice du ms. Coimbra 722, ayant appartenu à Jean du Chastel

Armoiries de Tanguy du Chastel et de Jeanne Raguenel de Malestroit sur un manuscrit de L’Histoire ancienne jusqu’à César : Rennes Métropole 2331

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC