Les Heures de Jean Troussier, sénéchal de Lamballe et procureur général de la « Bretagne Galou » (Paris, vers 1420-1430). Collection Heribert Tenschert

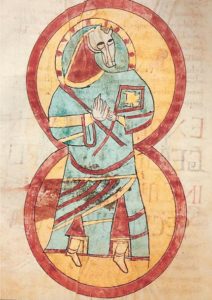

© HERIBERT TENSCHERT – Heures de Jean Troussier. Pietà ; commanditaire (fol. 3).

La présentation vidéo, en ligne, d’un des sublimes livres d’heures de la prestigieuse collection de notre ami Heribert Tenschert, en l’occurrence celui de Jean Troussier, m’a encouragé à revenir sur cet emblématique manuscrit, dont l’enluminure a été attribuée au Maître de la Légende dorée de Munich, et qui montre l’attachement de certains seigneurs bretons à faire appel aux meilleurs et aux plus talentueux enlumineurs de l’époque. Cette page reprend en fait, avec quelques légères modifications, la notice que j’ai consacrée à ce manuscrit dans mon corpus publié sous le titre Le livre d’heures enluminé en Bretagne. Car sans heures ne puys Dieu prier (Brepols, 2020).

Livre d’heures à l’usage de Paris, de Jean Troussier, procureur général de Bretagne gallo et sénéchal de Lamballe. Paris, vers 1420-1430. Collection Heribert Tenschert

168 f. 215 × 162 (110 × 72) mm. 15 lignes (texte), 17 lignes (calendrier), 18 lignes (textes ajoutés en début et fin d’ouvrage). Écriture gothique Textura. Reliure maroquin vert (XVIIIe siècle).

Composition. 1-2v. Armoiries peintes (1). Fol. 3. Salve Regina. Fol. 4-15v. Calendrier en français, de type parisien. Au 21 février, Luthernast, pour saint Leuthiern (2), dont les reliques reposaient à l’abbaye Saint-Magloire de Paris. Fol. 16. Péricopes évangéliques. Saint Jean. Fol. 17v. Saint Luc. Fol. 19. Saint Mathieu. Fol. 20v. Saint Marc. Fol. 21v. Prières à la Vierge. Obsecro te (formulation masculine). Fol. 25. O intemerata. Fol. 29. Heures de la Vierge, à l’usage de Paris. Matines. Trois nocturnes. Fol. 51. Heures de la Vierge. Laudes. Fol. 62. Prime. Fol. 68. Tierce. Fol. 72v. None. Fol. 80v. Vêpres. Fol. 87. Complies. Fol. 92. Psaumes pénitentiels. Fol. 103v. Litanies. Entre autres, saints Gervais et Protais, Denis, Germain ; saintes Geneviève et Opportune. Fol. 109v. Heures de la Croix. Fol. 113. Suffrages. Fol. 116. Office des morts, à l’usage de Paris. Fol. 159. Les Quinze Joies de Notre-Dame, en français : xv Joyes : Doulce dame. Fol. 164. Les Sept Requêtes à Notre-Seigneur, en français : vii Requêtes : Doulz Dieu. Fol. 167-167v. Une prière a été ajoutée peu avant 1450, pour éviter les punitions de l’Enfer. Oracio ad evitandum eterna supplicia. Deus, qui non vis mortem peccatorum, nec letaris in perditione morientium… (formulation féminine).

Décoration. Attribuée au Maître de la Légende dorée de Munich. Pietà ; commanditaire (fol. 3). Saint Jean (fol. 14) (3). Saint Luc (fol. 15v). Saint Mathieu (fol. 17). Saint Marc (fol. 18v). Annonciation (fol. 27). Visitation (fol. 49). Nativité (fol. 60). Annonce aux bergers (fol. 66). Adoration des Mages (fol. 70v). Présentation au Temple (fol. 74v). Fuite en Égypte (fol. 78v). Couronnement de la Vierge (fol. 85). David en prière (fol. 90). Crucifixion (fol. 107v). Pentecôte (fol. 111). Funérailles (fol. 114). Vierge à l’enfant Jésus, au jardin (fol. 157). Jugement dernier (fol. 162). Enfer (ajoutée ? exécutée par le Maître de Dunois, fol. 165).

Concernant le Maître de la Légende dorée de Munich, les avis ont divergé sur l’existence réelle d’un atelier attaché à cet enlumineur parisien, certains le présentant plutôt comme un itinérant (Spencer). Aujourd’hui, au vu de sa production, la question semble réglée. François Avril a souligné le rôle déterminant du MLDM dans la formation du Maître de l’Échevinage de Rouen, ville où le MLDM aurait pu séjourner (4). On peut remarquer plusieurs connexions avec la Bretagne, notamment avec les Heures du duc Arthur III (ms. New York, The Morgan Library & Museum, M.241) ou celles de son épouse Marguerite de Bourgogne (ms. Windsor Castle, royal collection, RCIN 1142248, « Heures Sobieski) (5).

Le Maître de Dunois, actif à Paris entre 1435 et 1466, doit son nom à une de ses premières productions, le livre d’heures du comte Jean de Dunois, fils illégitime de Louis d’Orléans (ms. London, British Library, Yates Thompson, 3), et est aussi appelé « Principal associé du maître de Bedford » (Chief Associate of the Bedford Master) (6). Comme production commune de ces deux maîtres voir les Heures de la collection d’André Hachette.

Provenance. Manuscrit commandité par Jean Troussier (ou Trouxier), procureur général de Bretagne gallo et sénéchal de Lamballe dans les années 1420-1450 ; au fol. 3 : Jean Troussier, en armures, les mains jointes, agenouillé sur un coussin d’azur semé de fleurs d’or, devant son prie-Dieu sur lequel se trouvent ouvert son livre d’heures ; à terre, son bouclier peint à ses armes, et son casque dont le cimier représente une femme vêtue de gueules, tenant en ses mains un phylactère avec une probable devise (motto), dont on devine quelques mots : « … * pour * le * s… * ». Armoires : d’hermines au lion de gueules couronné d’or.

Commissaire pour la réformation de la noblesse bretonne de 1426, et pour plusieurs enquêtes de feux (1434, 1440 etc.), Jean Troussier figure aux précieux comptes de Jean Droniou (1424-1426), comme trésorier et receveur général de Bretagne, parmi les officiers du duc Jean v : « Jehan Troussier procureur général de Bretagne Galou » (la partie gallo de la Bretagne, celle dite de langue française ; l’autre étant le procureur de Basse-Bretaigne, bretonnante) ; « A Jean Troussier, sénéchal de Lamballe 20 £ » ; « A Jehan Troussier, que Monseigneur lui devait pour prêt 235 écus d’or » (7). De nombreux actes mentionnent les activités de Jean Troussier, comme sénéchal, entre 1412 et 1444 (8).

Le Catalogue de livres rares et curieux composant la bibliothèque de M. L. B. G., (Paris, 1864), fait état sous le n. 653 d’un « TERRIER DE LAMBALLE » : s’ensuivent les informations de plusieurs paroisses dudit terrouer faites par Jehan Troussier, sénéchal de Lamballe, etc (Gr. in fol., br. MANUSCRIT ancien, très curieux à consulter pour l’histoire de Lamballe et de Saint Brieux (sic).

Le nom de l’épouse de Jean Troussier ne nous est pas parvenu.

© HERIBERT TENSCHERT – Heures de Jean Troussier. Commanditaire (fol. 3, détail).

Les Troussier, seigneurs de la Gabetière (9) et de Pontmenard à Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan), portaient d’hermines au lion de gueules couronné d’or. L’enquête de réformation de la noblesse bretonne du 14 avril 1426 avant Pâques (1427 n. s.), signale parmi les trois nobles de cette paroisse un certain Guillaume Troussier ayant « métayer en son manoir à la Gabetière », personnage sur lequel nous ne savons rien par ailleurs (quel lien avec notre Jean, sénéchal de Lamballe?). Cette famille donna deux grands chantres de Saint-Malo, Olivier Troussier (pourvu en 1450, fondateur en 1470 de la chapellenie de Saint-Julien dans la cathédrale), décède en 1475 (10) ; Jean Troussier, son neveu, qui le remplaça, fut grand aumônier du duc de Bretagne François II, son ambassadeur en Angleterre en 1486 (11). Citons également Guillaume Troussier, noble écuyer, receveur de Lamballe en 1459-1460 (12) et Mathelin Troussier, alloué de Lamballe, mentionné en 1476 (13). Le 18 avril 1480, Florence Leet (14), femme de Guillaume Troussier, sr de la Gabetière, était en procès devant la cour de Lamballe contre Jean Poulain (15). Ce Guillaume Troussier est peut-être le fils de notre Jean Troussier, sénéchal de Lamballe.

‒ Possesseurs (XVIIe siècle); aux fol. 1r-v, 2, armes et monogramme: « M » et « A », entrelacés. De Curcay (16)? ‒ Aubert de Rosainville (XVIIe siècle ?) ‒ Ex-libris de Helmut N. Friedlaender (1913-2008) ‒ Christie’s, vente du 28 novembre 1990, Medieval and illuminated manuscripts, valuable printed books, autograph letters and manuscripts, lot 9. ‒ Heribert Tenschert, catalogue n. 30 : Leuchtendes Mittelalter 5, Psalter und Stundenbuch in Frankreich vom 13. bis zum 16. Jahrhundert: mit Miniaturen von den Meistern der Historienbibel des Duc de Berry (1993, lot 15). ‒ Heribert Tenschert, catalogue n. 36 : Leuchtendes Mittelalter I-VI, 1989-1994: Fazit 1996 : die noch verfügbaren Manuskripte, lot 34.

Bibliographie.

Catherine Reynolds, « English Patrons and French Artists in Fifteenth-Century Normandy », dans D. Bates et A. Curry (éd.), England and Normandy in the Middle Ages, London, 1994, p. 299-314. Tenschert, 1994, n. 30 : Leuchtendes Mittelalter 5, Psalter und Stundenbuch in Frankreich vom 13. bis zum 16. Jahrhundert : mit Miniaturen von den Meistern der Historienbibel des Duc de Berry, lot 15. Catherine Reynolds, « Master of the Munich Golden Legend », dans The Dictionary of Art, London, 1996, XX, 735. Catherine Reynolds, « The Workshop of the Master of the Duke of Bedford », dans Godfried Croenen, Peter F. Ainsworth (éd.), Patrons, Authors and Workshops : Books and Book Production in Paris around 1400, Louvain : Peeters (« Synthema » 4), 2006, p. 454, note 43. Heribert Tenschert / Eberhard König, Das Pariser Stundenbuch an der Schwelle zum 15. Jahrhundert. Die Heures de Joffroy und weitere unbekannte Handschriften, Ramsen, Schweiz, Antiquariat Bibermühle, 2011 (Studien und Monographien num. 15), p. 279-306, 19 pl. : « Das Stundenbuch der Familie Gaptière aus der Bretagne : ein reifes Hauptwerk des Meisters der Münchner Legenda Aurea ». Laurent Ungeheuer, Le Maître de la Légende dorée de Munich. Un enlumineur parisien du milieu du XVe siècle, formation, production, influences et collaborations, Thèse de doctorat d’Histoire de l’Art, sous la direction de Michel Pastoureau, Paris : École doctorale de l’École Pratique des hautes Études, EPHE 472 (HTR), 2015. Accessible sur le web, n. 38, p. 401-408, 623-624 (précise que la famille normande Boissay/ Boissey porte également les armes d’hermines, au lion de gueules) (17). Jean-Luc Deuffic, « Miscellanées bretonnes : la page dans tous ses états : XV. Le commanditaire breton des « Heures de La Gaptière »« , dans Pecia, 16, 2013, Performance and the Page, p. 221-228. Paris mon Amour, I, 2017, no. 11, pp. 291-311 [ en ligne ].

Je remercie Guy de Kersabiec, vicomte de la Gaptière, pour son aide précieuse.

© HERIBERT TENSCHERT – Armoiries.

© HERIBERT TENSCHERT – Armoiries.

Notes

[1] Fol. 1. Demi-lune d’argent sur fond azur, contenant deux cœurs d’or enflammés traversés par une flèche, écu entouré de feuilles d’acanthes ornées de conques, bleues, rouges, argent et or. Fol. 1v. Monogramme d’or, « M » et « A » (?) entrelacés, entourés par une branche de palmier à gauche, et de laurier à droite, liées par deux rubans, lilas en haut, et rose en bas. Fol. 2. Armes mi-parties, composées, de celles du fol. 1, auxquelles s’ajoutent, de haut en bas, deux mouches sur fond rouge, une rose rouge sur fond or, et une roue d’or sur fond azur. Ungeheuer, 2015, p. 401.

[2] Au 19 octobre dans le calendrier parisien utilisé par P. Perdizet, 1933.

[3] Ungeheuer, 2015, foliotation + 2.

[4] François Avril et Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures, Paris : Flammarion et Bibliothèque nationale de France, 1993, p. 170.

[5] Diane E. Booton, Manuscripts, Market and the Transition to Print in Late Medieval Brittany, Farnham : Ashgate, 2010, p. 148, 264, 316-317. Eleanor Patterson Spencer, The Sobieski Hours: a manuscript in the Royal Library at Windsor Castle, Academic Press, 1977. John Plummer, Gregory Clark, The Last Flowering : French Painting in Manuscripts, 1420-1530, New York: Pierpont Morgan Library, 1982, n. 8. Roger S. Wieck et al., Time sanctified. The book of hours in medieval art and life, New York: George Braziller, in association with the Walters Art Gallery, Baltimore, 1988, p. 11sq. Miriam Milman, Les Heures de la prière. Catalogue des Livres d’heures de l’abbaye d’Einsiedeln, Turnhout : Brepols, 2003, notamment p. 28-32.

[6] François Avril et Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures, Paris : Flammarion et Bibliothèque nationale de France, 1993, p. 36.

[7] Hervé Torchet, Comptes du duc de Bretagne 1420-1433 d’après les copies manuscrites, Les Éditions de la Pérenne, 2010, p. 94, 102, 104. Jean Kerhervé, Les gens de finances des ducs de Bretagne, catalogue prosopographique, III, p. 412 (Thèse dact.) ; L’État breton aux 14e et 15e s., 1987, t. ii, p. 736 et note 134.

[8] Voir René Blanchard, Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne (Archives de Bretagne, 4-8), Nantes, 1889-1895, 5 vol. : mandements 1142, 1546bis, 1580 : 1424, 4 février, Vannes, mandement d’enquérir des droits des chapelains d’Auray à Jehan Troussier et Jehan de Bennerven, noz procureurs generaulx de Bretaigne gallou et de Bretaigne bretonnant. Mandements 2569, 1660, 2571, 2595, 2605, 2614, 2621-2624, 2626-2627, 2413, 2495. 1444, 21 août, commission au sénéchal de Lamballe pour s’assurer de l’emploi d’une somme de mille livres léguée par le duc Jean V pour être convertie en acquêts dont les revenus devaient servir à payer la fondation d’une messe quotidienne dans le couvent des Augustins de Lamballe, à nôtre bien amé et féal conseillier Jehan Troussier notre sénéchal de Lamballe. Voir Annuaire des Côtes-du-Nord, vol. 10, 1860, p. 70-73.

[9] « Le château de la Gabetière consiste en une cour renfermée de quatre corps de logis assez grands et dans l’un desquels se trouve la chapelle, et aux quatre coins d’iceux trois grosses tours cylindriques et donjon où est l’horloge, et au devant d’icelui un premier portail et un second portail à pont levis et le dit château entouré de douves et fossés ». Nantes, ADLA, B 2000, n° 12, papier terrier de la barre de Ploermel.

[10] Voir H. Harvut, « Notice sur la cathédrale de Saint-Malo depuis sa fondation jusqu’à nos jours », dans la Semaine religieuse du diocèse de Rennes, n. 44, 26 aout 1882, p. 695-703. J.-Y. Copy, Les gisants haut bretons, 1986, p. 234-235 et n. 242. Annales de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo, 1996, p. 329.

[11] J. P. Leguay, Un réseau urbain au Moyen Âge : les villes du duché de Bretagne, Paris, 1981, p. 285-289 ; Rennes, ADIV, G 275.

[12] Peut-être celui cité par Dom Morice, Preuves, t. II, col. 1717, en 1458, d’après les Archives de la Chambre des comptes.

[13] « Mandement d’évocation pour Guillaume Troussier, sr de la Gabetiere contre Me Mathelin Troussier et sa femme touchant la possession des biens meubles et héritages de feu Me Olivier Troussier chantre et chanoine de Dol ». Paris, BnF, ms. Fr. 22318, fol. 47.

[14] Leët, sr de la Desnerie, paroisse de Saint-Donatien de Nantes, porte losangé (sceau 1421).

[15] Nantes, ADLA, B 9, fol. 49v. Cf. « (1488) Don à Gilles Troussier du rachapt de feus Guillaume Troussier et Florence Leet sa femme et de Me Mathelin Troussier, le 28 jour de mars ». Ms. Paris, BnF, Fr. 22318, fol. 138.

[16] D’azur au cœur d’or, soutenu d’un croissant d’argent en pointe (d’Aguesseau).

[17] Dans celles de Jean Troussier le lion est, plus exactement, « couronné d’or ».

Heribert Tenschert : 600 Years ago: The Hours of Jean Troussier, Breton Nobleman, with 20 large Miniatures by two of the foremost Painters of the Time, datable 1424-25 [ en ligne ]

Le « Livre des simples médecines » de Simon Chabot, apothicaire de Nantes (XVIIe siècle)

Le Livre des simples médecines, un texte en français conservé dans plus de 25 manuscrits enluminés des XVe et XVIe siècles, est une traduction du Tractatus de herbis, un traité latin dérivé du Circa instans compilé au XIIe siècle autour de l’école de médecine de Salerne. Ce livre décrit des substances végétales, minérales ou animales aux vertus thérapeutiques, présentées par ordre alphabétique et illustrées. Nous donnons ci-dessus un feuillet de l’exemplaire de la BnF, Français 12322 (fol. 138v)

Parmi ces manuscrits figure le Paris, BnF, Français 19081 (1), du XVe siècle, probablement écrit en Flandre. Le parcours de cet ouvrage donne à comprendre la circulation des manuscrits entre des territoires bien éloignés. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, l’Herboriste se trouvait à Fontainebleau comme le précisent plusieurs inscriptions :

Françoys Presdeseigle, bon marchant mercyer, demourant à Fontainebleaud, où pend pour enseigne le Pillier vert, maison René Habert, filz de deffunct Jehan Habert, son père.

Ce présent livre appartient à honnorable home Françoys Presdeseigle, dem[ourant] à Fontainebleaud, où pend pour enseigne le Pillier vert

Peut-être de la même famille, un François Presdeseigle, marchand marchand drapier et chaussettier, bourgeois de Paris, demeure rue Galande, en la maison du Soleil-d’Or, près de la place Maubert, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, époux de Marie Le Bé. Il est parrain de Frédéric Lombart, le 1er juin 1587 et le 16 mars 1604, de Charles Content (fds Laborde),.

Le 15 février 1626 notre marchand drapier participe à la consécration de l’autel de Saint-Étienne-du-Mont.

Le 15 mars 1645 fut dressé l’inventaire après décès de François Presdeseigle l’aîné, marchand drapier, demeurant Rue Galande, à la requête de son fils, François Presdeseigle, marchand drapier, dans la même rue, contenant tapisserie, tableaux et livres (Paris, AN, MC/ET/XXXIII/284). Rien pourtant n’indique un rapport avec le Presdeseigle de Fontainebleau.

À Fontainebleau, l’enseigne du « Pilier vert » se trouvait dans la rue, aujourd’hui supprimée, des Fossés, tandis que le « carrefour du Pilier vert » faisait le coin de la place d’Armes et de la rue de la Chancellerie.

Le mot pilier aurait ici le sens de pileur, ou garçon de laboratoire pilant des drogues ; le pileur de l’enseigne était habillé de vert (2).

Dès la fin du XVIe siècle ou le commencement du XVIIe, le manuscrit quitte Fontainebleau pour Nantes, et devient la propriété d’un apothicaire de la ville ligérienne, Simon Chabot, sur lequel nous ne possédons que peu d’éléments biographiques.

On sait, quand même, que notre maître apothicaire épouse, à Saint-Denis de Nantes, le 27 janvier 1626, Françoise Mainguy, fille de Jean Mainguy (sieur de Pineau, la Noë-Huette et de L’Epine, à Couëron), Me procureur à la Cour, et d’Ester Millet dont le frère, Jean, exerce comme greffier de la Cour de l’Officialité de Nantes.

Jean Doucet (3) nous apprend qu’en 1616, Simon Chabot, avait son officine dans la Grand-Rue, près le Pilori, et qu’en 1663, Françoise Mainguy était veuve.

Place du Pilori, à Nantes

Détail de la Maison des apothicaires de Nantes, rue des Carmes

Notes

(1) Manuscrit numérisé (en noir et blanc, hélas !) sur Gallica

(2) Les anciennes enseignes de Fontainebleau, par F. Herbet, avec un supplément par E. Thoison, Les enseignes et les rues de Fontainebleau au XIXe siècle, par M. Bourges, Enseignes, logis historiques, villas et rues d’Avon, par Th. Fleureau, (Fontainebleau), 1898.

(3) Les apothicaires Nantais sous l’ancien régime : contribution à l’histoire de la pharmacie à Nantes, Lussaud, 1959, p. 283.

Balade : Un apothicaire dans la ville

sur le site des Archives départementales de Nantes

https://archives.loire-atlantique.fr/44/balade-un-apothicaire-dans-la-ville/c_29999

Paris, BnF, Français 19081, dernier folio. Inscriptions

Paris, BnF, Français 19081, dernier folio. Inscriptions

Bibliographie : François Avril, « Étude codicologique et artistique », dans Matthaeus Platearius, Ghislaine Malandin (traduction et adaptation), François Avril (étude codicologique) et Pierre Lieutaghi (commentaire historique, botanique et médical), Le Livre des simples médecines : d’après le manuscrit français 12322 de la Bibliothèque nationale de Paris, Paris: éditions Ozalid et textes cardinaux, 1986.

Yves Baron, « François Le Duc, apothicaire nantais », dans Revue d’Histoire de la Pharmacie, t. 107, 1939, p. 158-161 [ en ligne ]

Les Heures de Philippotte Ruffier

Vente du 27 mai 2024 : Ketterer Kunst GmbH & Co. KG, Munich. Catalogue en ligne.

Livre d’heures. vers 1380, nord-ouest de la France (Rennes ?). 195 x 155 mm, vélin, 90 feuillets, incomplet, manque au moins 15 feuillets et probablement un calendrier, 17 lignes, 115 x 75 mm, 6 grandes peintures, pour la plupart avec bordures, initiales enluminées.

fol. 35-36 déchirées; section coupée dans la marge du fol. 70.

Reliure veau doré français du XVIe siècle sur des ais en carton, chaque plat avec un ovale central représentant la Crucifixion, la devise LOYAL DESIR, des armes héraldiques à un ou deux chevrons, et une semée de fleurs de lys dorées, le plat inférieur également avec le date « 1[5]90 ».

Le dos est doublé d’un fragment de manuscrit musical du XIIIe siècle avec portées rouges de quatre lignes.

LEAL DESIR est bien la devise des Monbrison (d’argent, au chevron d’azur, accompagné de merlettes de sable), mais point de merlettes ….

Exécuté pour une femme, sans doute représentée dans l’une des miniatures, identifiée comme étant « PHELIPES RUFFIER ».

Suffrages aux saints Pierre, Paul et Anne (fol. 1, illustration ci-dessus) (note 1) : De sancta Anna. Ant. De mutua visi/one et promissa sibi prole Domum (suam?) sunt regressi facti leti / et jocundi

Heures de la Vierge (fol. 3), Laudes suivies d’un suffrage à sainte Catherine (fol. 16v°) ; Psaumes pénitentiels (fol. 32); un bifolium mal placé de l’Office des Morts (fol. 35) ; Heures de la Croix (fol. 37) et du Saint-Esprit (fol. 38) ; les Quinze Joies (fol. 40) et les Sept requêtes (fol. 43) ; prières, etc. (fol. 45); Office des morts (fol. 47) ; prière, en vers français : Glorieuse virge raine / En qui, par la virtu divine… (Sonet-Sinclair n° 695) (fol. 70v°) ; Psaumes progressifs, dans un format inhabituel : en trois groupes de cinq, chacun suivi de versets, de réponses et d’un recueil (fol. 78) ; le récit de la Passion selon saint Jean (fol. 85) ; La Vie et légende de sainte Marguerite, en vers français (fol. 87), avec des notes marginales du XVe siècle indiquant que des feuillets manquaient déjà à cette date. Tous les textes sont plus ou moins imparfaits à l’exception des suffrages, des Psaumes graduels et du récit de la Passion.

Provenance : plusieurs remplissages de ligne porte le nom de « PHELIPES RUFFIER » ou une forme abrégée de celui-ci (fol. 15, 63v°, 78v°, 81v°, etc.).

Décor : miniatures : fol. 1, saints Pierre et Paul ; fol. 2, sainte Anne ; fol. 23, Présentation au Temple ; fol. 28v°, Massacre des Innocents ; fol. 70v°, la commanditaire agenouillée devant la Vierge à l’Enfant ; fol. 89v°, sainte Marguerite, presque nue, les mains liées et suspendue à une barre par les cheveux, battue par deux hommes.

Olivier du Guesclin, seigneur de la Ville-Anne, auquel son frère donna cette terre en partage, située dans la paroisse de Saint-Servan. Il eut pour femme Amice, nommée dans un acte du mois de novembre 1340, dont vint Saveline, dame de la Ville-Anne qui fut émancipée par son père au mois d’octobre 1340 et mariée à Jean Ruffier, seigneur du Bois Ruffier. Elle est enterrée en la chapelle de Sainte-Catherine au bout du Chapitre des Frères Prêcheurs de Dinan. Elle ne laissa qu’une fille nommée Philippotte Ruffier, dame du Bois Ruffier et de la Ville-Anne, qui s’est mariée à Raoul, seigneur de Coëtquen, duquel étant veuve, elle fit une donation en l’église des Jacobins de Dinan, le 20 octobre 1431.

Armoiries des Ruffier : D’azur billetté d’argent, au lambel de gueules à quatre pendants.

De La Chesnaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, tom. 10, Paris, 1866, col. 44.

Philippotte Ruffier fonda plusieurs messes en la chapelle du Vau-Ruffier, le 17 octobre 1427 (René Couffon). D’après Saint-Brieuc, Archives départementales des Côtes d’Armor, E 2933

Dame Philippotte, pour le repos de l’âme de son époux, Raoul IV de Coëtquen, maréchal de Bretagne, ainsi que pour celles de ses père et mère et pour elle-même, fonda cinq messes à dire par semaine, à savoir deux à l’église de Plouasné et trois à la chapelle du Vau-Ruffier, et présenta pour assurer ces messes Dom Jehan « Heriezon »* à Mgr l’Evêque de St-Malo, lequel approuva la fondation, qui fut en 1434 définitivement fixée à 25 livres de rente annuelle. (Page Joseph Denoual)

Le manoir de Vau-Ruffier, d’après un dessin de Henri Frotier de La Messelière (1876-1965)

Une autre Philippotte Ruffier, de la maison du Vau-Ruffier, est donnée par l’historien Du Paz comme épouse de messire Bertrand Herisson, seigneur de La Ville-Hélouin (Médréac, ancien évêché de Saint-Malo), chevalier, en 1427.

Armoiries: D’argent, à trois hérissons de sable.

Notes

(1) Voir le culte de sainte Anne à Plouasne (département des Côtes-d’Armor). Paul-Victor Charland, Le culte de sainte Anne en Occident, Québec, 1921, p. 19. Cantus index 201115. Medieval Music Manuscripts Online Database

Sceau de Guillaume Ruffier (Nantes, ADLA, E 142/23, 1379) Base Sigilla

Bibliographie

Vente aux enchères Christie’s du 7 juin 2006, lot 42

Sotheby’s : Medieval And Renaissance Manuscripts, 5 juillet 2016, lot 59 (Mara Hofmann)

Autour d’un Pontifical de Robert Guibé, évêque de Rennes (†1513) : un nouveau feuillet !

Notre ami Peter Kidd a déjà retracé (avec sa rigueur érudite coutumière) les mouvements de quelques feuillets d’un Pontifical de l’évêque de Rennes Michel Guibé (mais plutôt de Robert) sur son blog Medieval Manuscripts Provenance : première partie – seconde partie.

Un nouveau feuillet est arrivé sur le marché ces derniers jours, sur le site de vente en ligne de la Potomack Company (Alexandria). Il concerne le début de la consécration d’un autel sans dédicace d’église :DE ALTARIS CONSECRATIONE, QUE FIT SINE ECCLESIE DEDICATIONE. Quando altare solum , et non ecclesia , consecratur …

Photo Potomack Company

Photo Potomack Company

En fait, tous ces feuillets proviennent d’un Pontifical de Robert Guibé (353 x 250 mm) différent (et plus petit), que celui qui se trouve dans les collections de l’évêché de Rennes (432 x 302 mm), ayant appartenu à Michel Guibé, lequel avait fait l’objet d’une magnifique étude en 2001 :

Missel pontifical – XVe siècle : Cérémonial du couronnement des Ducs de Bretagne, Collectif (Françoise FERY-HUE, Sophie CASSAGNES-BROUQUET, Xavier FERRIEU, Loïc de COURVILLE, André CHEDEVILLE). Ouest-France & Association des Amis des Archives Historiques du Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, 2001. 24 x 32 cm, 110 pages (nombreuses illustrations couleurs). Sommaire : Préface de François Saint Macary. I. Du Duché à la Province, le contexte historique. II. Les Landais-Guibé, un bel exemple de népotisme. III. Un Manuscrit pour la Bretagne. IV. Contenu du Manuscrit. V. Le Plain-Chant, les heures musicales d’un évêque entre deux sièges. VI. Le Cérémonial du Couronnement des ducs de Bretagne au XVe siècle. VII. Pour Lire le Cérémonial. VIII. Fac Similé – Transcription – Traduction par F. Féry-Hue. IX. Le Centaure et la Centaurée, le décor du Pontifical. X. Des Pigments et des Encres, étude scientifique. XI. L’Armorial des évêques de Rennes.

Compte-rendu Florian Mazel [en ligne ]

Empreinte de sceau. Michel Guibé. 1482. Nantes, ADLA, E 58/4

Récapitulatif des feuillets dispersés provenant du Pontifical de Robert Guibé

Harvard, Houghton Library, ms Lat. 470 (1 feuillet) (Ordo pour la tenue d’un synode et litanies des saints) : http://id.lib.harvard.edu/alma/99153726407303941/catalog

Sur ce feuillet voir la contribution de mon amie Diane Booton [en ligne]

Seattle Art Museum (WA) (2 feuillets) : Inv. 54.118. (consécration et ordination d’un évêque) et Inv. Inv. 47.15. (messe de consécration) https://art.seattleartmuseum.org/collections

Princeton, Gilded Lion (2 feuillets) (Ordo pour la consécration d’une église et d’un cimetière)

Phillip J. Pirages, Catalogue 54, 2007, no. 9 (1 feuillet) (Consécration d’un autel portatif)

Royaume Uni, collection privée (Messe pour la dédicace d’une église et pour la réconciliation d’un cimetière profané).

Collection privée, vente Potomack Company du 25 avril 2024 (consécration d’un autel sans dédicace d’église) (lien)

Sotheby’s, vente du 13 décembre 1965, lot 173 (4 feuillets, dont probablement celui de Houghton)

Les feuillets dispersés, listés par Peter Kidd, sont à 30 lignes par colonne alors que le Pontifical étudié en 2001 est à 25 lignes.

(Source : Peter Kidd = https://mssprovenance.blogspot.com/)

Notice

Voici la notice que je consacre au Pontifical de Robert Guibé, frère et successeur de Michel Guibé à l’évêché de Rennes, dans mon Inventaire des livres liturgiques de Bretagne (2014): Diocèse de Rennes, n° 75.

Pontifical de Robert Guibé (ca 1460-1513), évêque de Tréguier (1483-1502), de Rennes à la mort de son frère Michel († 1502), et de Nantes (1507-1511). Il reçoit le chapeau cardinalice de Jules II lors du consistoire du 1er décembre 1505, au titre de Sainte-Anastasie. Archiprêtre de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome en 1511, il meurt dans cette même ville en 1513, enterré dans l’église Saint-Yves-des-Bretons.

Le manuscrit fut exposé à Rennes (1872), puis à Vitré, lors d’une séance du Congrès de l’Association Bretonne, en septembre 1876. Il appartenait alors au comte Olivier Le Gonidec de Traissan, au château de la Baratière (Vitré) :

« Voici ce que M. Ropartz, dans son compte-rendu de l’Exposition de Rennes de 1872, a dit de ce livre précieux qui, relié en veau gaufré sur ais en bois, fait partie de la belle bibliothèque de M. le comte O. Le Gonidec de Traissan :

Ce manuscrit, du commencement du XVIe siècle, contient, comme tout pontifical, les prescriptions des fonctions épiscopales, de même que le rituel règle les fonctions curiales. On y voit, en tête de chaque chapitre, une admirable vignette en miniature, représentant un évêque officiant ou remplissant les devoirs de son ministère, revêtu des ornements pontificaux propres à la cérémonie décrite dans le texte. Les armes de Robert Guibé, qui s’y trouvent, sont : d’argent à trois jumelles de gueules, avec 8 coquilles d’azur placées 3, 2 et 3.

C’est avec raison que le savant M. Ropartz a qualifié d’admirables les nombreuses vignettes que renferme ce Pontifical, car, outre que la composition en est presque toujours heureuse, leur coloris, quoique vieux de près de quatre siècles, a gardé une fraîcheur telle qu’elle pourrait être enviée par bien des œuvres modernes ».

Le pontifical en question est encore cité en 1906 par François Duine, dans ses Bréviaires et missels, p. 8-9. On ignore où se trouve actuellement ce manuscrit.

Association Bretonne, Session de Vitré en 1876 (1877), p. 303-304.

Signature de Robert Guibé dans une lettre « Escript à Rome, le XVIIIe jour d’aoust » (Paris, BnF, Français 2985, fol. 41

[Un grand merci à Peter Kidd, à Mme Françoise Féry-Hue (IRHT) et à Diane Booton]

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC