Simon Abelard maître de chant à Angers et le livre d’heures de Guyonne Derrien (Saint-Brieuc, BM, ms. 4)

Nous avions décrit sommairement sur ce même blog le livre d’heures de Guyonne Derrien, de Saint-Malo, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Municipale de Saint-Brieuc (ms. 4). En examinant de plus près sa reliure nous avons eu l’agréable surprise d’y remarquer plusieurs inscriptions (certaines bretonnes, semble-t-il : \ »de La Moussaye\ », \ »Carcouët\ », etc.), dont une qu’il nous a paru intéressant de relever :

Simon Abelard maitre a chanter a Angers

En effet, ce personnage n’est pas un inconnu. Clerc du diocèse d’Angers, Simon Abelard fut nommé le 27 février 1698, chantre haute-taille à la cathédrale Notre-Dame de Paris (Paris, AN, LL227, f. 299).

Le 1er Décembre 1692, le Prince Frédérik (1671-1730), fils aîné du roi de Danemark, qui venait de faire un stage à l’Académie d’équitation d’Angers*, avait fort apprécié la voix et le talent d’un des enfants de choeur, Simon Abelard ; désirant s’assurer ses services, il le fit tout simplement enlever (1).

Merci par avance au lecteur qui aurait des informations sur ce Simon Abelard…

Note

(1) Jean Poirier, La Maîtrise de la cathédrale d’Angers: six cents ans d’histoire, 1983, p. 41.

* Sur cette Académie voir Willem Frijhoff, \ »Etudiants étrangers à l’Académie d’Equitation d’Angers au XVIIe siècle\ », dans Lias, vol. 4, 1977. http://webdoc.ubn.kun.nl/tijd/l/lias/vol4_1977/etudeta_l.pdf

Biblio

Michel Antoine, Henry Desmarest, 1661-1741: biographie critique, 1965, p. 99.

Nicolás Morales, L’artiste de cour dans l’Espagne du XVIIIe siècle, 2007, p. 153, note 98.

Portrait de Frédéric IV de Danemark. Par Hyacinthe Rigaud. Copenhague, Statens Museum for Kunst.

Cicé ou de Chalonge ? Les Heures de sainte Catherine (Rennes, BM, ms. 1509)

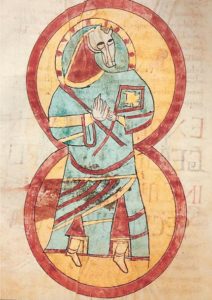

Incomplet, le ms. 1509 de la Bibliothèque de Rennes Métropole, ne contient que les Heures de la Vierge, à l’usage de Rome, alternant avec celles de la Croix, du Saint-Esprit et de sainte Catherine, ces dernières au demeurant assez rares. A noter dans cet ouvrage une place privilégiée accordée à la martyre d’Alexandrie. Probablement, la commanditaire portait-elle le prénom de la sainte, dont l’histoire ravissait le Moyen Âge.

© Bibliothèque de Rennes Métropole

La peinture frontispice de notre livre d’heures nous est parvenue malheureusement très altérée. Cette ouverture sur l’Annonciation laissait pourtant présager l’excellence d’une composition assez remarquable. Le professeur Eberhard König attribue à la famille de Cicé l’origine de ce manuscrit. Pour ma part je pense plutôt aux de Chalonge (ou Du Chalonge, Challonge), dont les armes étaient bien de gueules à la bande d’hermines.

© Bibliothèque de Rennes Métropole

Il serait intéressant de pouvoir examiner de plus près l’écu peint pour déterminer s’il n’a pas été ajouté ultérieurement. En effet, l’importance donnée à sainte Catherine nous oriente vers Catherine de Chalonge, laquelle épousa vers 1520 Tristan de Trémigon, sieur de Chalonge (Trébédan), du Bois de la Motte. Le seigneur et la dame de Kerinan (en Mégrit) ne sont guère documentés, mais relevons tout de même que la mère de Tristan se prénommait également Catherine. En effet, François de Trémigon, sieur de Langan, avait épousé Catherine de La Bouexière. Celle-ci fut peut-être, en définitive, la commanditaire de notre livre d’heures …

C’est au Maître de Jacques d’Armagnac qu’est attribuée la décoration du manuscrit, et Eberhard König le place dans \ »les petits livres d’heures du groupe Jouvenel\ ». (Manuscrits à peintures, Rennes, 1992, p. 62-64).

© Bibliothèque de Rennes Métropole

Manuscrit numérisé sur les Tablettes Rennaises

Les “Heures Guémadeuc” de Guido Mazzoni: des commanditaires (?) bretons enfin retrouvés

© Heribert Tenschert

Les Heures Guémadeuc, un somptueux manuscrit enluminé par le Maître d’Antoine de La Roche (nommé ainsi à partir du missel qu’il exécuta vers 1500 pour le Grand Prieur de Cluny et de La Charité-sur-Loire, Paris, BnF, ms. Lat. 881), ont fait l’objet d’une précieuse étude d’Eberhard König (2001), accompagnant un très beau fac-similé admirablement édité par Heribert Tenschert (2000). Cet enlumineur, identifié comme étant Guido Mazzoni (vers 1450-1518), peintre originaire de Modène, attesté dès 1472 en Italie, mais essentiellement connu en tant que sculpteur, suivit et se mit au service de Charles VIII, de passage alors à Naples. Du reste, à la mort du roi (1498), il exécuta son tombeau destiné à la nécropole de Saint-Denis, monument détruit à la Révolution. Ainsi l’activité du « painctre, enlumineur et ymagier » italien débuta vers 1496 en France, installé alors avec sa femme et sa fille dans l’hôtel parisien du Petit-Nesle.

Enluminées vers 1500, les Heures Guémadeuc sont un joyau, et pour la Bretagne un témoignage de valeur sur les relations de la noblesse avec les artisans \ »étrangers\ ».

Depuis le XIXe s., et notamment lors de la vente Destailleur de 1891, avait été remarquée la présence dans ce manuscrit des armes de la famille de Guémadeuc, de haute noblesse bretonne, d’où le nom donné aujourd’hui à ce livre d’heures. Le regretté Xavier Ferrieu, alors bibliothécaire de Rennes, avait rédigé à la suite de l’étude du Pr. König une note généalogique sur les Guémadeuc, sans pouvoir réellement identifier les propriétaires des armes peintes en plusieurs endroits.

Après une minutieuse analyse, je m’avance à mettre des noms sur les commanditaires (ou du moins les premiers possesseurs) de ces Heures richement décorées. En effet, au bas du f. 70v, un chien blanc porte à son collier rouge et or un écu aux initiales d’azur entrelacées \ »T\ » et \ »A\ », dans lesquelles je reconnais les prénoms TANNEGUY et ANNE, de Tanneguy Madeuc (A) et d’Anne Du Fou. La présence exceptionnelle de saint Tanguy (1) dans le calendrier (8 mai : « S. Tanguy confesseur », en capitales rouges sur fond or) et aux litanies renforce cette identification, comme les armoires respectives des familles de Guémadeuc (de sable, au léopard d’argent accompagné de 3 coquilles de même en chef, au lambel de gueules) et du Fou (d’azur, à l’aigle éployée d’or, becquée et membrée de gueules), peintes à plusieurs reprises.

La commémoration au calendrier de saint Guillaume, évêque de Saint-Brieuc (29 juillet), et son inscription avec saint Brieuc en tête de la série bretonne des litanies rappellent l’attachement des Guémadeuc à leurs \ »origines\ » briochines et leur implantation à Pléneuf (château détruit en 1590).

© Heribert Tenschert

Malheureusement très peu documenté, le couple Tanneguy Madeuc et Anne du Fou est attesté seigneur de Trévécar (Escoublac), terre de haute justice du comté nantais. Tanneguy doit être certainement un des fils cadets de Jacques Madeuc de Guémadeuc († avant 1526, inhumé à Pléneuf) et de Françoise de Trévécar, vicomtesse héritière de Rezé. Quant à Anne du Fou nous n’avons pour lors pas encore réussi à savoir à laquelle des branches cadettes de l’imposante famille du Fou elle appartenait.

Nous émettons l’hypothèse que ce livre d’heures fut peut-être un cadeau de Pierre de Rohan (1451-1513) (2) présenté au mariage de Tanguy de Guémadeuc et d’Anne du Fou. En effet, dans le manuscrit, la peinture du suffrage en l’honneur des saints Pierre et Paul représente, curieusement, saint Jacques (patron du père de Tanguy), portant un étendard sur lequel se lit la devise du maréchal de Gié : DIEU GARDE MAL LE PELERIN (Dieu garde le pèlerin du mal). De même, au f. 63 : \ »REGARDE LA FIN\ ».

On sait que Guido Mazzoni travailla efficacement pour certains seigneurs ayant participé aux campagnes d’Italie… Pierre de Rohan, \ »qui est de bonne et grant maison\ », en fut : il avait accompagné le roi à la conquête du royaume de Naples.

Le 12 août 1502, après un séjour à Florence, il passe commande d’un David en bronze exécuté par Michel-Ange … qui montre son goût pour les arts.

Mais bien entendu, tout cela ne reste que supposition…

© Heribert Tenschert

NOTES

(A) \ »Leur nom de famille etoit Madeuc; et Guémadeuc étoit leur surnom\ ». Annales de Bretagne, t. 15, 1899-1900, p. 115.

(1) L’introduction du prénom Tanguy dans la famille de Guémadeuc pourrait venir de Tanguy Du Chastel, curateur de Roland Madeuc de Guémadeuc vers 1460. \ »Les Seigneurs du Chastel ont souvent porté le nom de Tanguy ; desquels plusieurs se sont fait signaler & renommer dans les Histoires Françoises & Bretonnes ; les mêmes Seigneurs ont fondé, prés de leur chasteau de Tremazan, une belle chapelle en l’honneur de ces Saints, qui s’appelle Ker-Seant, c’est-à-dire, la Ville aux Saints, où il y a des Chanoines pour faire le service\ » (Albert Le Grand, Les Vies des Saints de la Bretagne Armorique, Quimper, 1901). Voir André-Yves Bourgès, \ »Les origines fabuleuses de la famille Du Chastel\ », sur le site Tudchentil.

(2) Pierre de Rohan, \ »sr de Gié, duc de Nemours, comte de Marle et de Porcien, chevalier, maréchal de France (1476-), conseiller et chambellan des rois Charles VIII et Louis XI, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, capitaine de 100 lances fournies, gouverneur d’Anjou, lieutenant-général en Bretagne, en Champagne ainsi qu’au pays et duché de Guyenne, capitaine de Granville après la mort de Louis de Bourbon, amiral de France\ » (Couffon de Kerdellech, Recherches sur la chevalerie du duché de Bretagne, 1877-1878).

Pierre de Rohan (dess. Gaignières, BnF)

BIBLIO

Eberhard König, Das Guémadeuc-Stundenbuch. Der Maler des Antoine de Roche und Guido Mazzoni aus Modena, Kommentar zur Faksimile-Edition mit einem genealogischen Essay von Xavier Ferrieu, Rotthalmünster (Allemagne) : Ramsen (Suisse) : H. Tenschert, 2001. Collection : Illuminationen ; 3.

Heribert Tenschert

===== Ce manuscrit fera l’objet d’une notice plus importante dans notre prochain ouvrage (2016), où seront décrits près de quatre cent livres d’heures : « Car sans heures ne puys Dieu prier … » / Le Livre d’heures enluminé en Bretagne / The Illuminated Book of Hours in Brittany =====

Les Heures de Pierre Du Querisec et de Françoise d’Avaugour (New York, Pierpont Morgan Library, M.63)

Parmi les livres d’heures en rapport avec la Bretagne conservés à la Pierpont Morgan Library de New York, (une bonne dizaine) figure le ms. M.62, un manuscrit des années 1440, identifié comme provenant de la famille Du Querisec. Effectivement, aux f. 13, 21, 75 et 93 se trouvent peintes des armes, ajoutées probablement au début du XVIe siècle.

f. 13.

f. 21

LES POSSESSEURS

L’héraldique vient ici, une nouvelle fois, contribuer à l’histoire du manuscrit. Les armoiries ci-dessus permettent ainsi d’identifier avec quelque certitude le couple possesseur de ce livre d’heures au XVIe s. Les armes pleines du f. 13 (même effacées : d’hermines, au chef cousu d’argent, chargé de deux coquilles de gueules) appartiennent aux seigneurs Du Querisec (ou Quirisec), famille noble du vannetais, plus précisément ici de la branche de Kergurioné, à Crac’h, près d’Auray. Le second blason (f. 21), mi parti, laisse entrevoir une macle d’or, celle de la maison d’Avaugour, de la branche de Saint-Laurent : d’argent au chef de gueules brisé d’une mâcle d’or. La seule alliance connue entre ces deux familles est celle de Pierre Du Querisec avec Françoise d’Avaugour.

Le 27 mai 1534, les registres de la Chancellerie de Bretagne enregistrent une \ »maintenue pour Pierre Du Querisec, sr de Kergurionnec, sur armoiries\ » (Blancs-Manteaux, Paris, BnF, Fr. 22318, p. 854), probablement une question de prééminences. Pierre mourut peu avant 1543, date à laquelle sa femme, alors veuve, était en procès avec son fils René (Ibid., p. 413). Françoise d’Avaugour était la fille de Guillaume d’Avaugour et de Françoise de Saint-Flaive, d’une famille originaire du Poitou.

On lira avec intérêt dans la thèse de Nicole Dufournaud les \ »Reproches du sr de Kaer vers les temoins de la damme de Rieux\ », la douairière Suzanne de Bourbon (23 décembre 1544) quelques passages relatifs à Françoise d’Avaugour:

…. Maistre Guillaume du Querisec ne doibt aussi demourer tesmoign en la cause pendante entre ladicte dame de Rieulx et s(i)re de Kaer pourtant qu’il est ennemy et hayneulx dudit s(i)re de Kaer a rayson de pluseurs querelles que ledit s(i)re de Kaer a eues avecq Francoyse d’Avaugour, mere de René de Quirisic, sr de Kerquoioinec, ledit de Kerguoirinec et les …. Lorens quelz sont nepveuz et cousins dudit Guillaume du Querisec. Pour rayson desquelles querelles ledit Guillaume du Querisec a conseu haine contre ledit s(i)re de Kaer.

Dans le domaine du château de Kergurioné, situé en bordure de la rivière de Crac’h, s’élèvent encore les ruines de l’ancien manoir construit au XVIe siècle et détruit par un incendie en 1820. Les vestiges laissent apparaître, près de l’entrée, une tourelle intérieure avec escalier à vis, et dans la salle du rez-de-chaussée on reconnaît les armes des Du Querisec sur le linteau de la cheminée.

DÉCORATION

Enlumineur actif à Angers dans les années 1430/1480, le Maître de Jeanne de Laval, nommé à partir d’un psautier peint pour la seconde épouse du roi René d’Anjou (Poitiers, BM, ms. 41), a oeuvré sur notre livre d’heure, que Roger S. Weick, présente comme une de ses plus anciennes productions. Au reste, cet enlumineur décora partiellement un autre livre d’heures, nantais celui-là, aujourd’hui conservé à la Public Library de New York (ms. 34).

Ms. M.63, f. 89. ©Pierpont Morgan Library, New York.

©Poitiers, BM, ms. 41. Manuscrit éponyme du Maître de Jeanne de Laval.

Biblio:

Pierpont Morgal Library – Notice du catalogue en ligne CORSAIR –

Eberhard König, Buchmalerei um 1450. Der Jouvenel-Maler, der Maler des Genfer Boccaccio und die Anfänge Jean Fouquets, Berlin, Mann, 1982, fig. 42.

François Avril et Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures en France, 1440-1520, Paris, 1993, 126.

Roger S. Wieck, Painted Prayers. The Book of Hours in Medieval and Renaissance Art, New York, 1998, n° 101.

François Avril (Edit.), Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle. Catalogue de l’exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France / Hazan, 2003, p. 408-410.

Jonathan J. G. Alexander, et al., The Splendor of the Word: Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts at the New York Public Library, New York, 2005, p. 262 (notice Roger S. Wieck).

Marc-Édouard Gautier (Edit.), Splendeur de l’enluminure. Le roi René et les livres, Ville d’Angers / Actes Sud, 2009, p. 252 et 351.

Diane Booton, Manuscripts, Market and the Transition to Print in Late Medieval Brittany, Farnham, 2010, p. 78, 89 n. 65, 94 n. 128, 350.

Sur le Maître de Jeanne de Laval = Wikipédia – Lexicon van Boekverluchters

Sources documentaires : Nantes, ADLA B 924. PAROISSE DE CRACH. Aveux et dénombrements pour le domaine de \ »Kerguirionnez\ », par Jean fils d’Olivier du Quirisec (1455), par Bertrand fils de Jean du Quirisec (1504) ; Fr. du Barnys et Gillette du Quirisec (1570).

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC