34e Conférence annuelle de Saint-Louis

The Vatican Film Library at Saint Louis University is pleased to

announce program and registration information for the Thirty-Fourth

Annual Saint Louis Conference on Manuscript Studies, 12–13 October,

2007, to be held at Saint Louis University in St. Louis, Missouri. The

annual conference features papers on medieval and Renaissance manuscript

studies, including such topics as paleography, codicology, illumination,

book production, library history, reading & literacy, textual criticism,

and manuscript cataloguing.

The guest speaker for 2007 will be Professor Nigel Morgan (Corpus

Christi College, Cambridge) speaking on The Great Canterbury Psalter [Paris BnF Latin 8846] in

a paper entitled:

– Winchester, Canterbury, and Sigena: The Problem of the Last Copy of

the Utrecht Psalter

(c) Paris BnF Fol. 150v. Psaume 84 : Adam et Eve chassés du Paradis Terrestre; l’ Annonciation

Sessions at this year’s conference will feature papers on:

– Gothic English Manuscripts

– Secular English Manuscripts

– Who, Where, and Why: Some Iconographical Issue to

Celebrate Ninety Years of the Index of Christian Art

(Sponsored by the Index of Christian Art)

– Manuscripts and their Makers, before and beyond Paris

(Sponsored by the International Center for Medieval Art)

– Writing the Words in Italy, 10th to15th Century

(Sponsored by the Bibliographical Society of America)

– Finding, Annotating, and Reading Texts on Papyrus

– Italian Sixteenth-Century Illuminated Manuscripts

Program and registration information for the conference are available on

the website of the Vatican Film Library at

http://www.slu.edu/libraries/vfl/events.htm.

Established in 1953, the Vatican Film Library is a research collection

for medieval and Renaissance manuscript studies, holding as its core

collection microfilmed copies of approximately 37,000 manuscripts from

the Biblioteca Apostolica Vaticana. The library promotes basic research

in the humanities through the study of manuscript sources. For further

information, see http://www.slu.edu/libraries/vfl/index.html.

Contact

Gregory A. Pass

Assistant University Librarian for Special Collections

Librarian, Vatican Film Library – Editor, Manuscripta

Pius XII Memorial Library – Saint Louis University

3650 Lindell Boulevard – St. Louis, Missouri 63108

Tel. (314) 977-3096 / Fax (314) 977-3108

http://www.slu.edu/libraries/vfl

passga@slu.edu

Jonathan Alexander

Jonathan Alexander professe à l’Institute of Fine Arts de l’Université de New-York. Les médiévistes le connaissent comme éminent spécialiste des manuscrits enluminés, auteur d’ouvrages de référence.

Jonathan J.G. Alexander is the Sherman Fairchild Professor of Fine Arts, Institute of Fine Arts at New York University. His research interests focus on medieval European art, especially manuscript illumination.

On lui doit plusieurs études sur les manuscrits bretons, dont le Harkness Gospels (New York, Public Library 115, IXe s.) [En ligne]

On lui doit plusieurs études sur les manuscrits bretons, dont le Harkness Gospels (New York, Public Library 115, IXe s.) [En ligne]

[Description]

et sur un manuscrit de la collection Bradfer-Lawrence:

An Early Breton Gospel Book. A Ninth Century Manuscript from the Collection of H. L. Bradfer-Lawrence (1887-1965), Cambridge: Printed for presentation to the members of the Roxburghe Club, 1977 (avec Francis Wormald)

Autres ouvrages

Studies in Italian Manuscript Illumination, Pindar Press, 2002.

The Painted Page: Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550, ed. and contributor, Prestel, 1994.

Medieval Illuminators and Their Methods of Work, Yale University Press, 1993.

Age of Chivalry: Art in Plantagenet England 1200-1400, ed. with Paul Binski, Royal Academy of Arts in association with Weidenfeld and Nicolson, 1987.

Insular Manuscripts 6th – 9th Century, Harvey Miller, 1978

Jacques de Voragine : La Légende dorée

The Golden Legend remains one of the classic works of the Middle Ages. It was compiled in Latin by Jacques de Voragine between 1261 and 1266, and contains 180 lives of Christian saints and martyrs, together with episodes from the lives of Christ and the Virgin Mary, all ordered according to the liturgical calendar. Right from the beginning the work was widely distributed, and it is estimated that more than one thousand manuscripts still exist today of this text which, along with the bible, was the most read work of the Middle Ages. The oldest known manuscript dates from 1282 and is conserved in Munich at the Staatsbibliothek (clm 13029). The first French translation of the work, by Jean de Vignay in the fourteenth century, was printed by Barthélémy Buyer in Lyon in 1476.

Below you will find links to digitised manuscripts and early printed editions of the Golden Legend.

I would like to thank in advance any readers who can provide any others.

La vitrine de Krown & Spellman Booksellers recèle quelques petits trésors. Ainsi, sous le n° 18136 :

Jacques de Voragine <Legenda Aurea> … legenda sanctorum … Manuscrit daté du premier (?) septembre 1468 d’après le colophon (lecture très douteuse du catalogue en ligne) :

\ »Anno d[atu]m millo mjiii lxviii fuit septub pris lib[e]r De opus ut utilitat[e]r Auth gasellyany m[a]g[ister] in artibus de montrbrisor lugd dyocises] dGasellyany\ ». Anthoine, je suppose, était maître ès arts. De quelle université ?

3 bl. + 399 f. 280 x 208 mm. 2 colonnes de 37 lignes. Initiales.

Peut-être s’agit-il du nom Chazelle encore présent à Montbrison au XVIIe s.? Montbrison était une ancienne collégiale et église royale du diocèse de Lyon, fondée par Guy IV (1196-1241), de la dynastie des comtes de Forez. (Perhaps it refers to the name Chazelle which was still found at Montbrison in the seventeenth century? Montbrison was an old collegiate and royal church in the diocese of Lyon, founded by Guy IV (1196-1241), count of Forez)

Voir aussi cet autre magnifique manuscrit du XIVe s. de la Légende Dorée, en vente à la librairie Les Enluminures.

Il provient de l’abbaye cistercienne de Vallis Dei ou Säusenstain (diocèse de Passau), à Ybbs-an-der-Donau, en Autriche :

192 f. 165 x 220 (180 x 57 x 57) mm. 35 lignes sur deux colonnes.

Inscription au premier f. : Catalogo Monasterii B.V. in Valle Dei inscriptus

(c) Les Enluminures

Quelques liens vers des manuscrits numérisés de la Légende Dorée :

Some links to digitised manuscripts of the Golden Legend :

§ Lund University Library, Medeltidshandskrift 19. Pomerania (?), couvent des chartreux de Szczecin/Stettin. XIV/XVe s. Parchemin. 258 f. 2 colonnes. 245 x 175 mm.

§ Legenda aurea. Manuscrit, France, première moitié du XIV s. de la Phyllis Goodhart Gordan Collection.

§ Huntington Library ms HM 3027. France, fin du XIIIe s. Passe à Fountains Abbey, dans le Yorkshire. Parchemin. 164 f. 350 × 247 (245 × 145) mm.

(c) Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California

§ Heidelberg Universitätsbibliothek Cod. Pal. germ. 144. Legenda aurea, version allemande, signée et datée : Anno domini millesimo quadragentisimo xix etc. Johannes Ziegler (f. 412v.)

Liste de quelques manuscrits de la Légende dorée

Dans la base Enluminures :

§ Angers BM 808 : fin XIV e s. Ouest de la France? Angleterre? Abbaye de Saint-Aubin d’Angers.

§ Angers BM 809. Fin XIIIe s. Saint-Aubin d’Angers.

§ Avranches BM 165. XIVe s.

§ Beaune BM 22. Italie. XIVe s.

§ Besançon BM 813. Ca 1450, pour Quentin Ménart.

§ Carpentras BM 471. Seconde moitié du XVe s., pour la famille d’Este. Détail ci-dessous (c) Bibliothèque de Carpentras):

§ Charleville-Mézières BM 177. XIVe s.

§ Dijon BM inc. 20471. 1480. Italie. Couvent des Cordeliers de Dijon.

§ Dijon BM 221. Fin XIIIe s.

§ Dijon BM 645. Début XIVe s.

§ Lyon BM 217. XIVe s.

§ Le Mans BM 2. XIVe s.

§ Marseille BM 1232. XIVe s.

§ Mâcon BM 3. Vers 1470. 379 x 270 mm. Pour Jean d’Auxy; Charles de Chabannes, seigneur de La Palisse; Henriette de la Guiche, femme de Louis Emmanuel de Valois, duc d’Angoulême; couvent des Minimes. La décoration due à l’entourage de Willem Vrelant, au Maître de la vraie cronicque descoce, au Maître de Sapience, au Maître du Froissart (BL, Harley), au Maître de Margaret d’York et à Loyset Liédet.

Ci-dessous f. 256v : saint Yves plaidant.

(c) Bibliothèque de Mâcon.

Ce manuscrit fait partie d’un ensemble de cinq volumes dont quatre se trouvent à New-York (This manuscript is one of five volumes, of which four are in New York 🙂 Pierpont Morgan Library, ms. M.0672. Un f. provenant de ce dernier est localisé au Musée Marmottan, Paris (Wildenstein Collection ms 197); les quatre vol. de la PML sont ms M.672 (124 ff); ms M.673 (145 ff.); ms M.674 (127 ff.); ms. M.675 (155 ff.)

§ Nice BM AF I (11). 1485.

§ Tours BM 1009. XIVe s. François de Bonne de Lesdiguières; abbaye Saint-Martin de Marmoutier.

§ Tours BM 1011. XVe s.

§ Tours BM 1012. XIVe s.

§ Troyes BM 954. XIVe s.

§ Vendôme BM 155. 1327. Angleterre? Pour Reginaldus U<suranus>; Johannes Lambertus; abbaye de la Trinité de Vendôme.

§ Vendôme BM 164. Première moitié du XIVe s.

Sur la base Liber Floridus :

§ Paris Bibl. Sainte-Geneviève 551. Deuxième tiers (?) du XIVe s.

§ Paris Bibl. Sainte-Geneviève 1292. Première moitié du XIVe s.

§ Paris Bibl. Sainte-Geneviève 1829. Normandie. 1326. Souscription du scribe au f. 430v : Alermus de Fevis, clericus de choro in ecclesia Lexoviensi, scripsit istam legendam Lex<ovii> anno milesimo trecentesimo vicesimo sexto. Mention contemporaine d’une autre main : Anno Domini milesimo trecentesimo vicesimo sexto scripsit Alernus de Fevis, clericus, istam legendam ad requestam domini Rogeri de Victrelico, anonico Lexoviensi (sic).

Sur la base Digital Scriptorium :

§ Columbia, University of Missouri, Ellis Library, fragmenta Manuscripta 043. France. Orléans? Parchemin. f. 1r-v. 100 X 82 mm. XIIe s.

§ San Francisco, San Francisco State University, J. Paul Leonard Library, De Bellis La. 04. Papier. i-iv + 302 + i-iv f. 330 x 210. Italie. Seconde partie du XVe s.

Sur le Digital Catalogue of Illuminated Manuscripts de la BL de Londres :

§ London Brirish Library Yates Thompson 49. Ca 1480. Deux volumes. 442 x 315 (310 x 220) mm sur trois colonnes. Papier et parchemin. décoration en partie attribuée au Maître de Coëtivy. Château d’Anet; Louis Léon-Félicité, duc de Brancas et comte de Lauraguais (XVIIIe s.). Certaines illustrations ne sont pas achevées.

Sur la banque images de Paris BnF.

§ Paris BnF Fr. 184.

§ Paris BnF Fr. 241. Traduction de Jean de Vignay. Daté de 1348. Enluminé par Richard de Montbaston (images sur le site de la BnF).

§ Paris BnF Fr. 242. XVe s.

§ Paris BnF Fr. 244-245. 1480/1490. Traduction de Jean de Vignay. Enluminé par Jacques de Besançon. Armes de Catherine de Coetivy (images sur le site de la BnF, et facsimilé).

Vente du fds Pierre Perès du 28 ocotbre 2005, lot 5. <Jacques de Voragine>. Der Heyligen Leben. Winterteil Augsbourg, Gunther Zainer, 25 octobre 1471. In-folio (400 x 277 mm)

Exemplaires numérisés sur le site de La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (Espagne):

§ Biblioteca Pública del Estado en Tarragona ms 38 [En ligne]

§ Biblioteca de Castilla-La Mancha/Biblioteca Pública del Estado en Toledo ms. 81 [En ligne]

Bois représentant saint Jérôme, tiré de l’édition de Caxton. Westminster, 20 novembre 1483. [Site de la BU de Glasgow]

Bois représentant saint Jérôme, tiré de l’édition de Caxton. Westminster, 20 novembre 1483. [Site de la BU de Glasgow]

Impressions incunables

§ La version imprimée de Günther Zainer, Augsburg, 1472. détail ci-dessous:

§ La version imprimée de Cologne, Conrad Winters de Homborch, 1478 (sur le site de la Bibliothèque royale de Belgique)

§ La version imprimée à Nuremberg, chez Georg Stuchs de Sulczpach, Octobre 1488; l’édition de Cologne, <Ulrich Zel>, 19 Mai 1482, sur le site de la Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek de Cologne. (info sur Netbib weblog)

§ La version imprimé de Urach, Conrad Fyner, 1481, en ligne sur le site de la Bayerische Staatsbibliothek.

§ La version imprimée de Strasbourg, 1482. En ligne sur le site de la fédération des librairies polonaises religieuses (présentation multilingue, française).

Sur le site Gallica de Paris BnF :

§ Legenda aurea [incunable] (ca 1477)

§ Legenda aurea [incunable] (Lyon, 1478?)

§ Legenda aurea [incunable ] (ca 1487-1490, s.l., s.d.)

§ Legenda aurea [incunable] (ca 1495, s.l., s.d.)

§ Edition de Lyon, 1483 [incunable]

§ Fac-similé (1843?) du manuscrit Paris BnF Fr. 244 [manuscrit] (XVe s.?, Catherine de Coetivy, décoration Jacques de Besançon)

Bibliographie

La Légende Dorée de Jacques de Voragine, traduction française de Teodor de Wyzewa. Première édition, Paris, Perrin, 1910 (en ligne sur le site Gallica, BnF). Reprise par les Editions Diane de Selliers.

Voir la traduction récente dans la Bibliothèque de la Pleiade de Gallimard (2004, 1664 pages), avec une excellente présentation d’Alain Boureau, une étude iconographique de Dominique Donadieu-Rigaut, des notes de Pascal Collomb.

L’Edition de l’abbé J.-B. M. Roze, Paris 1902, est accessible en ligne sur le site de l’abbaye Saint-Benoît de Port-Valais.

Extraits de la Légende Dorée :The Latin Library; Medieval Sourcebook. Intratext.

Hillary Maddocks, The Illuminated Manuscripts of the Légende Dorée : Jean de Vignay’s Translation of Jacobus de Voragine’s Legenda Aurea, 1990.

Barbara Fleith & Franco Morenzoni, De la sainteté à l’hagiographie. Genèse et usage de la Légende dorée, Genève, éd. Droz, 2001.

The Golden Legend or Lives of the Saints by William Caxton.

Voir une bibliographie détaillée de Laurent Brun sur l’excellent site ARLIMA (Archives de littérature du Moyen Age), avec liste de manuscrits.

A lire : La communication de masse au Moyen-Âge : Jacques de Voragine et ses sermons, une présentation de Jacques Berlioz [En ligne]

On trouvera sur le site de l’Union Catalogue of Incunabula Database (Staatsbibliothek zu Berlin) une description des diffèrents incunables de la Légende dorée.

Liens

M. Burghart, « Annotation collaborative d’un corpus de documents médiévaux :

outils pour l’analyse de la structure et du contenu des sermons de Jacques de Voragine », Le Médiéviste et l’ordinateur, 43, 2004 [En ligne]

Even, le secrétaire breton de saint Thomas d’Aquin (+ 1274)

Le célèbre théologien et philosophe Thomas d’Aquin (ca 1225-1274) avait à sa disposition nombre de secrétaires dont l’un, sans doute clerc séculier, professionnel de l’écriture, était originaire du diocèse de Tréguier, et se nommait Even Garuith (Garvez?). Guillaume de Tocco relate une anecdote du breton racontant comment Thomas d’Aquin, après lui avoir dicté, s’étant assis pour se reposer, s’endormit et continua à dicter même en dormant …

The famous theologian and philosopher Thomas Aquinas (c.1225-1274) had several secretaries, one of whom, Even Garuith (Garvez?), who was almost certainly a secular clerk and a professional scribe, was from the diocese of Tréguier. Guillaume de Tocco notes how a Breton told the tale of how Thomas Aquinas, having dictated to Even, sat down to rest, fell asleep, but continued to dictate even in his sleep…

De quo (Thomas) retulit scriptor suus, quidam Bricto, Euenus Garuith Trecorensis dyocesis, quod postquam dictauerat sibi et duobus aliis scriptoribus quos habebat, tanquam fessus pre labore dictandi, ponebat se dictus doctor pro pausationis gratia ad quietem, in qua etiam dormiendo dictabat.

Biblio

Jean-Pierre Torrell O.P., Initiation à saint Thomas d’Aquin, Cerf & Editions universitaires de Fribourg, 2002, p. 353-354.

Claire Le Brun-Gouanvic, L’histoire de saint Thomas d’Aquin de Guillaume de Tocco, traduction française du dernier état du texte (1323),Cerf, Sagesses chrétiennes, 2005.

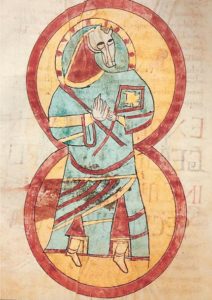

Illustration: Angers BM 208. Fin XIIIe s. Saint Thomas enseignant. Détail f. 1.

© Institut de recherche et d’histoire des textes – CNRS

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC