PECIA 28 : Appel à contributions : Gloses et langues vernaculaires au Moyen Âge

Les gloses constituent l’un des moyens privilégiés de contact entre le latin savant et les langues vernaculaires médiévales. À travers les marges des manuscrits, les interlignes des textes, ou les recueils d’explications lexicales, elles révèlent les dynamiques de compréhension, de traduction et d’appropriation du savoir dans l’Europe médiévale.

Ce volume collectif entend explorer les formes et fonctions des gloses dans leur rapport aux langues vernaculaires : comment les langues d’usage s’inscrivent-elles dans le champ du commentaire, de l’enseignement et de la lecture ? Quelles stratégies philologiques et pédagogiques sous-tendent ces pratiques ? Comment circulent les gloses, d’un texte à l’autre, d’un scriptorium à l’autre, d’une langue à l’autre ?

Les contributions pourront s’appuyer sur des études de cas, des analyses codicologiques ou linguistiques, ou des approches particulières.

L’objectif est de croiser les perspectives philologiques, historiques, linguistiques et culturelles pour mieux comprendre la fonction du vernaculaire dans les pratiques de lecture et d’écriture médiévales.

Axes de réflexion possibles (non exclusifs) :

- * Les gloses bilingues et multilingues : entre médiation linguistique et appropriation du savoir.

- * Les pratiques pédagogiques : gloses d’enseignement, vocabularia, manuels et glossaires.

- * Les gloses comme espace de vernacularisation : traduction, adaptation, paraphrase.

- * Gloses et codicologie : supports, disposition, circulation manuscrite.

- * Interférences linguistiques et culturelles entre latin et vernaculaire.

- * Études de corpus : gloses bibliques, juridiques, médicales, littéraires.

- * Outils lexicographiques et leur rôle dans la formation des langues.

- * Gloses et identité linguistique : le vernaculaire comme marqueur culturel.

- * Transmission et réécriture des gloses dans les imprimés des XVe–XVIe siècles.

Les propositions d’articles (titre provisoire + résumé de 200 à 300 mots) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique (5–10 lignes) sont à envoyer avant le 31 novembre 2025 à : jldeuffic@gmail.com

Les articles peuvent être rédigés en français ou anglais.

La longueur attendue des contributions est de 30 000 à 50 000 signes (espaces compris).

Les articles seront soumis à une double évaluation anonyme.

Les normes éditoriales suivent le style de la collection Pecia. Le livre et l’écrit (Brepols) ; un guide détaillé sera fourni aux auteurs retenus.

Glosses represent one of the key points of contact between learned Latin and the medieval vernacular languages. Found in the margins of manuscripts, between the lines of texts, or in collections of lexical explanations, they reveal the dynamics of understanding, translation, and the appropriation of knowledge in medieval Europe.

This collective volume seeks to explore the forms and functions of glosses in their relationship to vernacular languages: how do languages of everyday use enter the fields of commentary, teaching, and reading? What philological and pedagogical strategies underlie these practices? How do glosses circulate—from one text to another, from one scriptorium to another, from one language to another?

Contributors may draw upon case studies, codicological or linguistic analyses, or other specific methodological approaches.

The aim is to bring together philological, historical, linguistic, and cultural perspectives in order to better understand the role of the vernacular in medieval reading and writing practices.

Possible topics (non-exhaustive list) :

- * Bilingual and multilingual glosses: between linguistic mediation and the appropriation of knowledge.

- * Pedagogical practices: teaching glosses, vocabularia, manuals, and glossaries.

- * Glosses as spaces of vernacularization: translation, adaptation, paraphrase.

- * Glosses and codicology: supports, layout, manuscript circulation.

- * Linguistic and cultural interferences between Latin and the vernacular.

- * Corpus-based studies: biblical, legal, medical, or literary glosses.

- * Lexicographical tools and their role in the development of languages.

- * Glosses and linguistic identity: the vernacular as a cultural marker.

- * Transmission and rewriting of glosses in printed works of the fifteenth and sixteenth centuries.

Submission guidelines

Proposals for articles (provisional title + abstract of 200–300 words), accompanied by a short biographical note (5–10 lines), should be sent by 31 November 2025 to:

jldeuffic@gmail.com

Articles may be written in French or English.

The expected length of contributions is 30,000–50,000 characters (including spaces).

All submissions will undergo double-blind peer review.

Editorial guidelines will follow the style of the Pecia. Le livre et l’écrit series (Brepols); a detailed style sheet will be provided to accepted authors.

Illustration : manuscrit Partis, BnF, Lat. 10290. Priscianus Caesariensis, Ars grammatica sive Institutiones Grammaticae, libri I-XVII.

40 déjà ! Colloque du 15e centenaire de l’abbaye de Landévennec (1985)

(En hommage aux historiens disparus ! In tribute to the departed historians ! : Pierre Riché – Léon Fleuriot – Bernard Merdrignac – Louis Lemoine – Hubert Guillotel – Bernard Tanguy – Job an Irien – François Kerlouégan – Pierre-Roland Giot – Michel Huglo – David Dumville – Dom Jacques Dubois)

Le colloque du 15e centenaire de l’abbaye de Landévennec, qui se déroula du 25 au 27 avril 1985 fut un évènement mémorable, tant pour les Bretons que pour les amoureux de la Bretagne. Pour moi, alors jeune chercheur passionné, l’occasion de présenter les premiers résultats de mes travaux sur les scriptoria bretons, à l’appui et des contacts que j’avais alors avec l’éminent paléographe allemand Bernard Bischoff (1906-1991).

Ce colloque fut également un tremplin pour la création du CIRDOMOC, dont je fus, avec le regretté Gwenaël Leduc, le modeste initiateur. Aussi, je prends un réel plaisir en publiant ici, pour lui rendre hommage, le bref compte-rendu qu’en fit le grand celtisant Léon Fleuriot (1923-1987), qui décéda très peu de temps après le colloque.

This colloquium was also a springboard for the creation of CIRDOMOC, of which I was, along with the late Gwenaël Leduc, the humble initiator.

Landévennec et le monachisme breton dans le Haut Moyen Âge. — Actes du Colloque du 15e centenaire de l’Abbaye de Landévennec, 25-26-27 avril 1985. Publication de l’Association Landévennec 485-1985, 1986, 335 p. in-4°.

Ce beau volume, abondamment illustré, a pu être publié dans un délai extrêmement court, grâce à l’activité de la communauté monastique de Landévennec, du Père Jean de la Croix et du Père Marc en particulier. Le contenu du volume est de première importance pour l’histoire de la Bretagne la plus ancienne. Il suit l’ordre des conférences prononcées dans le congrès international qui a célébré le quinzième centenaire, à côté de fêtes religieuses. Voici une liste très résumée des conférences ici publiées : P. Riché a traité des « Gesta Sanctorum Rothonensium », à la veille d’être publiés, tant en France qu’en Grande-Bretagne avec des traductions en français et en anglais. B. Merdrignac a exposé ce que l’on sait de la vie quotidienne dans les monastères bretons anciens. L. Lemoine a examiné les méthodes d’enseignement qui s’y trouvaient appliquées. L. Fleuriot a donné une traduction française des « Excerpta de libris Romanorum et Francorum » et proposé de placer au ve siècle la date des « Libri » primitifs. W. Davies a montré tout l’intérêt du Cartulaire de Landévennec sommairement exécuté par des critiques antérieures. J. M. H. Smith a étudié la politique frontalière de l’Empire franc et du Royaume breton dans la vallée de la Vilaine. B. Tanguy a scruté les enseignements qu’apporte la toponymie du Cartulaire de l’abbaye où se tenait ce congrès. R. Barrié et P. Castel ont fait le point des études sur la croix d’ivoire de Millizac. J. A. Irien a parlé des saints comiques et bretons, souvent les mêmes. X. Barrai y Altet a fait une communication très intéressante sur l’abbaye médiévale et ses bâtiments. F. Kerlouégan a pris pour sujet le latin de la « Vita Pauli Aureliani », P. R. Giot les fouilles de l’île de Lavret, Ph. Guigon celles de la crypte de Lanmeur, M. Huglo les évangéliaires de Landévennec, D. Dumville l’Amalarius de Landévennec, J. C. Alexander l’art breton du ixe siècle, C. Brett l’hagiographie de Winwaloe (Gwénolé). J. L. Deuffic a publié une liste commentée de 122 manuscrits d’origine bretonne antérieurs au xie siècle. Les travaux du Professeur B. Bischoff ont permis l’identification d’un grand nombre des manuscrits de cette liste. D. J. Dubois a tiré, avec science et humour, les conclusions de ce colloque. Il est impossible ici de résumer l’immense matière traitée dans ces exposés et d’autres que nous allons maintenant mentionner. De courtois échanges de vues ont eu lieu, avec pour seul souci l’avancement de la recherche. Par exemple H. Guillotel a exprimé des vues différentes de celles de W. Davies ou de B. Tanguy sur l’intérêt du Cartulaire de l’abbaye. L’intéressant exposé de Y. Tonnerre sur le Cartulaire de Redon montre la nécessité d’étudier le breton ancien pour l’étude de la Bretagne ancienne : dre ne « donne » pas drich dans les noms propres. C’est au contraire cette dernière graphie qui représente le mieux la prononciation d’un terme identique au « gallois » drych, edrych, avec le sens ancien d’« aspect » (Drichglur est une meilleure graphie que Dreglur). Dans d’autres domaines, le « baroque » du latin brittonique de Uurmonoc a pour pendant l’originalité de l’art breton ancien qui affirme sa vigueur face à l’art de l’Empire franc comme l’ont souligné J. J. C. Alexander et P. Mac Gurk. Les mânes de H. Bradshaw qui, il y a près d’un siècle, avait affirmé, après de longues années de recherches paléographiques, que la Bretagne armoricaine avait joué un très grand rôle dans les échanges intellectuels au Haut Moyen Âge, ont dû tressaillir. On commence, dans le monde scientifique, à se rendre compte de l’importance de cette région longtemps négligée, « long overlooked » comme disait H. Bradshaw. (Léon Fleuriot, dans Études celtiques, 24, 1987, p. 346-347)

Patrick Mac Gurk (1953-1988) et David Dumville (1949-2024)

EN LIBRAIRIE !

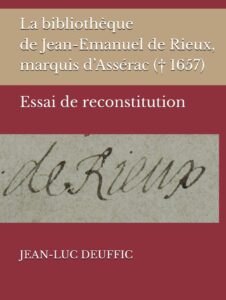

La bibliothèque de Jean-Emanuel de Rieux, marquis d’Assérac († 1657). Essai de reconstitution

La bibliothèque du marquis d’Assérac, Jean-Emanuel de Rieux († 1657), illustre de manière étonnante les aspirations de ce seigneur breton, issu d’une des plus prestigieuses familles de Bretagne. Notre quête pour essayer d’identifier les ouvrages qu’elle conservait révèle un homme à la fois curieux et complexe. Les liens particuliers que Jean-Emanuel de Rieux tissa avec des esprits éminents de son époque, tels que le théologien Tommaso Campanella, initiateur de sa conversion au catholicisme, le père Yves de Paris, dont les travaux en astrologie l’avaient profondément captivé, et François-Eudes de Mézeray, pilier de l’historiographie française du xviie siècle, contribuent à dresser le portrait d’un homme d’armes et de lettres, d’une personnalité fascinante.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

The library of the Marquis of Assérac, Jean-Emanuel de Rieux († 1657), offers an astonishing illustration of the aspirations of this Breton lord, from one of the most prestigious families of Brittany. Our quest to try to identify the assembled works reveals a man both curious and complex. The special connections that Jean-Emanuel de Rieux forged with eminent minds of his time, such as the theologian Tommaso Campanella, initiator of his conversion to Catholicism, the priest Yves de Paris, whose studies in astrology had profoundly captivated him, and François- Eudes de Mézeray, pillar of seventeenth-century French historiography, contributed in creating the portrait of a man of arms and letters, a fascinating personality.

ISBN-13 : 979-1097611408. 191 pages. Relié. Format 21 x 28 cm. Illustrations. Index. 553 gr. Prix : 32 euros

Disponible sur : /Available on

Disponible sur : / Available on

https://www.mollat.com/livres/3328735/jean-luc-deuffic-la-bibliotheque-de-jean-emanuel-de-rieux-marquis-d-asserac-1657-essai-de-reconstitution

Or on the platform :

https://www.amazon.fr/dp/B0F2HPSZK1

Ou directement à cette adresse : https://pecia.blog.tudchentil.org/commande/

contact: jldeuffic@gmail.com

Thomas Carte, Thomas Astle : possesseurs anglais d’un exemplaire de l’édition de 1540 de la « Coutume de Bretagne »

© Kansas University. Specia Collections.

© Kansas University. Specia Collections.

While preparing a book on « Manuscrits et imprimés de la Coutume de Bretagne », I reached out to the invaluable “Ex-Libris-L” listserv to locate unrecorded copies. I was delighted to receive a generous response from Ms. Eve Wolynes, Special Collections Curator at the Kenneth Spencer Research Library (Kansas), who kindly shared detailed information about the copies held at the University of Kansas — for which I’m deeply grateful. Among them is a remarkable copy of the 1540 edition :

Préparant un ouvrage sur les « Manuscrits et imprimés de la Coutume de Bretagne », j’avais lancé un appel sur la précieuse liste « Ex-Libris-L » en vu de rechercher des exemplaires non encore répertoriés. C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai reçu de Mme Eve Wolynes, Special Collections Curator, Kenneth Spencer Research Library (Kansas), une belle documentation sur les exemplaires conservés à l’Université de Kansas (je l’en remercie infiniment). Parmi ceux-ci figure un exemplaire de l’édition de 1540 :

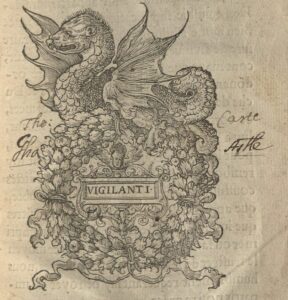

Covstvmes generalles || des pays et dvche de Bretaigne, || nouuellement reformées & publiees en la ville de Nantes, en la-||congregation & assemblee des troys Estatz dudict pays, au moys || Doctobre, Lan mil cinq cens trenteneuf. Auecques les vsances lo-||calles dudict pays, & articles de plusieurs constitutions faictes sur || le faict de la Iustice, par plusieurs Roys. Ducz & Princes dudict || pays. Ensemble le proces verbal. [Vignette « Vigilanti »] Auec priuilege du Roy.|| On les vend a Rennes et a Nantes pour Philippes Bour-||goignon, Libraire iure de Luniuersite Dangiers. || 1540

Beyond its rarity, the true value of this volume lies in its prestigious provenance, having belonged successively to Thomas Carte and then to Thomas Astle, as evidenced by their respective signatures. || L’intérêt de cet ouvrage, au-delà de sa rareté, reste sa provenance prestigieuse puisqu’il a appartenu, successivement, à Thomas Carte puis à Thomas Astle, comme l’indiquent leurs signatures respectives.

Thomas Carte (1686-2 avril 1754), fils du révérend Samuel Carte, titulaire d’une maîtrise ès arts du Magdalen College d’Oxford, et frère de Samuel et Sarah Carte, naquit à Clifton, dans le Warwickshire, en 1686. Il s’inscrivit à University College le 8 juillet 1698, puis obtint son diplôme de Brasenose College en 1702. En 1706, il fut incorporé au King’s College de Cambridge, où il reçut sa maîtrise la même année.

Vers 1714, il fut ordonné prêtre, mais refusa cette année-là de prêter le serment d’allégeance. Accusé de haute trahison en 1722, il s’exila en France sous le nom de Philips et ne rentra qu’environ six ans plus tard, vers 1728. Durant son séjour en exil, il rassembla des matériaux en vue d’une édition anglaise de l’Histoire de De Thou, qui furent finalement utilisés pour l’édition latine en sept volumes publiée à Londres en 1733.

À son retour en Angleterre, il entreprit la rédaction de la Vie de Jacques, duc d’Ormonde, parue entre 1735 et 1736, son intérêt pour les affaires irlandaises remontant à sa jeunesse. Il publia ensuite une Histoire d’Angleterre, financée grâce à une société de souscripteurs (voir manuscrit Carte 174), dont la publication s’étala de 1747 à 1755.

Thomas Carte mourut le 2 avril 1754.

Au-dessous : « Tho[mas] Astle »

Thomas Astle (22 décembre 1735-1er décembre 1803) était un antiquaire et paléographe anglais, membre de la Society of Antiquaries et de la Royal Society. Après un stage chez un avocat, il choisit de ne pas exercer cette profession et s’installe à Londres, où il est chargé de réaliser un index pour le catalogue des manuscrits harléiens, publié en 1759. Astle constitue par la suite l’une des plus remarquables collections privées de manuscrits du pays. Sa bibliothèque imprimée, principalement constituée par Morant, est acquise en 1804 auprès de ses exécuteurs testamentaires pour la somme de 1 000 £, par les fondateurs de la Royal Institution.

Thomas Astle par William Ridley (1802)

David Pearson : Book Owners Online = https://bookowners.online/Thomas_Carte_1686-1754 || https://bookowners.online/Thomas_Astle_1735-1803

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC