À propos d’un possesseur ancien du ms. 1 de la Médiathèque des Ursulines de Quimper

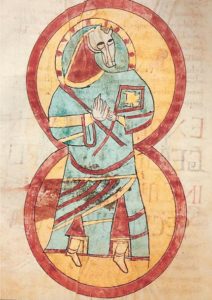

© Quimper, Médiathèque des Ursulines, ms 1, f. 259 / BVMM (IRHT)

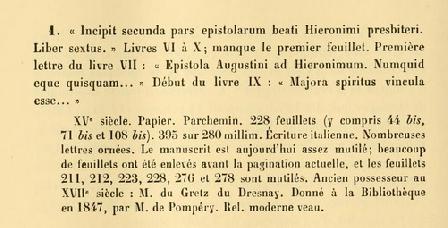

Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, dans son tome XXII de l’année 1893, consacré aux collections de Nantes, Quimper et Brest, décrit le premier ouvrage de la bibliothèque de Quimper comme étant un manuscrit italien du XVe siècle. D’une très belle écriture, ce recueil de lettres de saint Jérôme a malheureusement perdu nombre de folios.

La seule inscription autographe a été relevée par le catalogue : « Ancien possesseur au XVIIe siècle : M. du Gretz du Dresnay ». Cette lecture est bien entendu fautive et doit être ainsi restituée : « Au seigneur du K/roetz du Dresnay ». Effectivement le « K/ » (= K barré breton) peut se confondre parfois avec un « G ».

© Quimper, Médiathèque des Ursulines, ms 1, f. 1 / BVMM (IRHT)

L’imposante famille du Dresnay, « d’illustre et antienne noblesse », reste bien documentée par l’arrêt de 1668, lequel pourrait nous aider à identifier le membre de cette famille, possesseur du manuscrit de la Médiathèque des Ursulines de Quimper. Au XVIIe siècle plusieurs noms se dégagent :

« François du Dresnay, escuyer, sieur du Kerouetz (1) … qui declare avoir depuis quelques annees (28 novembre 1664) espouzé dame Barbe de Coatlosquet, fille de deffunct messire Guillaume, cheff de nom et d’armes de Coatlosquet, … qu’il est issu d’aultre François du Dresnay, d’un premier mariage (5 septembre 1636) avecq dame Marye de Penmarch, fille de deffunct hault et puissant messire René, barron de Penmarch, et de haulte et puissante dame Janne de Sanzay ».

Ce dernier François était fils de Pierre du Dresnaye et Claude de Rosmar.

C’est probablement dans ces trois noms qu’il faut chercher le possesseur de notre manuscrit. Malheureusement nous n’avons pour lors rien trouvé pour cette époque sur la bibliothèque des Dresnay. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour rencontrer l’ex-libris héraldique des Dresnay (d’argent à une croix anillée de sable, accompagnée de trois cocquilles de gueulles, deux en chef et une en pointe), entre autres celui de Louis-Marie-Ambroise, marquis du Dresnay, qui épousa, à Morlaix, le 10 septembre 1766, Marie-Josèphe-Anne de Coetlosquet, et de son frère puiné, vicomte du Dresnay. Ils étaient les enfants de Michel-Joseph-René, dit le comte du Dresnay, et d’Elisabeth-Françoise de Cornulier.

Le citoyen Cambry, dans son catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, de l’an III, nous fait savoir

qu’ « une des collections les mieux choisies de Morlaix, est celle du ci-devant vicomte du Dresnay » (p. 180), mais précise « J’ai pris note de plus de cent des ouvrages intéressants qu’elle contient ; les cabinets qui les renferment sont exposés à la pluie ; il serait instant de les transporter dans un local plus sûr … La nombreuse bibliothèque du Vte. Dudresnay est bien choisie, sans être celle d’un savant ou d’un homme de lettres … La reliure, le choix des exemplaires et des éditions est à remarquer dans cette jolie bibliothèque, enrichie d’ailleurs des oeuvres de nos meilleurs poëtes, de l’encyclopédie, de romans et de bons dictionnaires. »

Plus loin, il ajoute être « informé par la voie publique qu’une infinité de livres et d’ouvrages précieux ont disparu des diverses bibliothèques, surtout de celle du ci-devant vicomte Du Dresnay (p.190).

Jacques Cambry, Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère : dressé en l’an III (Nouv. éd.) / ; publ. par ordre de l’administration du département. Édité par Julien Trévédy, H. Caillière, Rennes, 1889 (numérisation Gallica).

Docteur G. Vialet, Bibliothèques des bibliophiles bretons anciens, paris, Saffroy, 1931.

Médiathèque des Ursulines de Quimper

BVMM (IRHT)

Dresnay (du) – Réformation de la noblesse (1668) Source : La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 – Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 270-279. Seigneurs de Kerouetz, de Penanru, de Keremarch, etc… http://www.tudchentil.org/spip.php?article776

© Quimper, Médiathèque des Ursulines, ms 1, f. 1 / BVMM (IRHT)

(1) On écrit également Kerroué

© Inventaire général, ADAGP

Signature d’Isabeau d’Ecosse

Isabelle Stuart ou Isabeau d’Écosse (1425 /1427 – 1494 à Vannes), fille de Jacques Ier d’Écosse et de Jeanne Beaufort, fut duchesse consort de Bretagne entre 1442 et 1450 par son mariage avec François Ier de Bretagne.

Source : Paris, BnF, Lat. 1369, f. 56. Heures d’Isabelle Stuart, duchesse de Bretagne.

Numérisé sur Gallica

Source : Isabelle Stuart présentée par saint François dans ses Heures : Paris, BnF, Nal 588.

Numérisé sur Gallica

Guillaume de Lescouet, notaire et libraire breton à Paris au XIVe siècle

Signature de Guillaume de Lescouet

Préparant un petit catalogue prosopographique des libraires bretons au Moyen Âge, ces quelques lignes pour présenter un de ceux qui ont exercé à Paris.

En fait, sur le nom même j’ai quelque peu hésité. LESCONET ou LESCOUET ? Mon choix s’est toutefois porté sur le second dans la mesure où Guillaume de Lescouet se dit clerc du diocèse de Léon (clericus Leonensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius), région où ce patronyme est attesté anciennement. Ainsi un Guillaume de Lescouet figure comme gouverneur de Lesneven en 1357.

Le premier acte retrouvé portant le paraphe de Guillaume de Lescouet, comme notaire public (= tabellion), est la prestation de serment de son compatriote Henri GUILLOU comme libraire-juré de l’Université de Paris en septembre 1351. Du reste, ce même Guillou est connu aussi comme copiste d’un manuscrit de la Bibliothèque Cathédrale de Valence (ms. 10), exécuté pour le pape Clément VI : Nicolas de Gorran, Postilles. « Expliciunt postille fratris ni // cholai de Gorran super psalte // rium. // Hic liber est scriptus per henricum Guilloti pro Sanctissimo patre // ac domino domino clemente papa sexto // cuius anima requiescat in pace // Amen. Anno domini millesimo trecentesimo // quinquagesimo secundo die iovis // ante ramos Palmarum ».

En 1355 le nom de Guillaume de Lescouet se retrouve, comme libraire cette fois, mêlé à une transaction avec Gui Bodier, recteur de la paroisse de Saint-Malo de Pontoise, au sujet d’un exemplaire de la Légende dorée de Jacques de Voragine, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Carnégie de Reims (ms. 1386) : \ »Dominus Guido Boderii rector parrochialis ecclesie Sancti Macuti de Pontisara, Rothomagensis diocesis, uendidit magistro Guillelmo de Lescouet, notario publico, librario, etc. istam legendam, pro precio VIII scutorum, … anno LVto, die iouis post festum Prurificationis\ ».

Le 23 janvier 1359, Jean de Joy, chapelain de Sainte-Agnes fait une donation, cet acte sera établi dans la maison même de Guillaume de Lescouet, rue Neuve Notre Dame, proche de la cathédrale, là où sont installés généralement libraires et copistes de Paris : \ »acta fuerunt hec in domo habitacionis mei Guillelmi de Lescouet notarii publici infrascripti sita in vico novo beate marie paris.\ »

Un document de mars 1363, où Guillaume de Lescouet est qualifié de \ »tabellion du pape\ », nous fait connaître le nom de sa femme : Peronelle Boucher. Ensemble, ils achètent plusieurs rentes sur des maisons dont une appartient aux héritiers de Guillaume Jacques (autre notaire breton) et à Jean Le Boucher (père de Peronelle).

Enfin, dans les lettres patentes de Charles V portant exemption du guet et de la garde des porte de Paris, datées du 5 novembre 1368, figure le nom de Guillaume de Lescouet parmi les 14 libraires listés qui échappaient à cette corvée.

Voici donc quelques éléments biographiques de notre notaire-libraire breton maitre Guillaume de Lescouet qui décéda après 1386, date à laquelle il est encore mentionné dans le Registre des causes civiles de l’officialité épiscopale de Paris.

SOURCES : Paris, Archives nationales, L 715, n° 5 ; M 68, n° 39, 45, 54, 55 ; S 92 ; S* 1647

Guillaume Lesconnet (Lescouvet, de Lescouet) cité dans:

Paul Delalain, Étude sur le libraire Parisien du XIIIe au XVe siècle, Paris, 1891, p. 44.

Richard H. Rouse et Mary A. Rouse, Manuscripts and their Makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris, 1200- 1500, Londres, Harvey Miller, 2000, vol. II, p.

Les origines bretonnes du « graveur et tailleur de lectres a imprimer » Claude GARAMONT

Le nom de « Garamond » reste familier à ceux qui fréquentent les livres et s’intéressent à leur histoire. Ce « caractère » témoigne encore aujourd’hui de la renommée de son concepteur et il n’est donc pas étonnant qu’un site institutionnel soit dédié au célèbre graveur et tailleur de lettres, sur lequel on trouvera quantité d’informations précieuses, archives et bibliographie :

http://www.garamond.culture.fr/fr

Cette présente note ne s’attardera pas sur l’oeuvre du « maître », mais tout simplement sur ses origines bretonnes. En fait GARAMONT n’est pas son véritable patronyme. Son père s’appelait Yvon GARAMOUR, et exerçait comme imprimeur à Paris à la fin du XVe siècle. Ce nom de GARAMOUR reste essentiellement usité au pays de MORLAIX / LANMEUR, dans le nord du département actuel du Finistère, à l’extrémité de la Bretagne. L’imprimeur breton suivit l’exemple d’autres compatriotes venus s’installer dans la capitale comme le productif Guillaume ANABAT (originaire de Morlaix, spécialiste du Livre d’heures) ou encore Yvon QUILLEVÉRÉ, libraire-imprimeur établi depuis 1498 à Paris, installé en 1530 rue de la Bûcherie, à l’enseigne de la Croix Noire.

Yvon GARAMOUR épousa Françoise Barbier, issue peut-être du même milieu, parente probable de Symphorien Barbier, ou de Jean Barbier, imprimeurs de livres et bourgeois de Paris. Un acte du 13 juin 1547 fait mention d’une donation faite par « par Yves GARAMOUR, natif de Bretagne, frère de l’hôtel hôpital des Quinze-Vingts aveugles, audit hôpital de son corps et ses biens », montrant qu’à cette date il devait être sur la fin de sa vie. (Paris, AN, MC/ET/CXXII/159).

Claude devenu GARAMONT fit son testament le 23 septembre 1561 (il demeurait alors rue des Carmes), dans lequel il cite encore sa mère Françoise Barbier, toujours vivante, mais âgée et aveugle, et qui n’a pas « le moyen et discretion de se conduyre ». Claude avait épousé Guillemette Gaultier en premières noces, et s’était remarié, avant 1551, à Ysabeau Le Fèvre.

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC