À propos d’un exemplaire du traité d’hippiatrie de Jean de Feschal (Paris, BnF, NAF 28881)

L’incontournable plateforme Gallica vient de mettre en ligne un exemplaire du traité d’hippiatrie de Jean de Feschal (Paris, BnF, NAF 28881). Écrit en gothique bâtarde (fin XVe s.), d’une seule main, ce manuscrit de 68 f. (320 x 240 mm) comporte une illustration abondante, relative à l’embouchure des chevaux, avec 160 dessins de mors faits à l’encre bistre et aquarellés en bleu.

L’auteur de ce traité désigné au f. 2v (et fut recoeilly et fait cedit livre par messire Jehan de Feschal, chevallier), devise : Rien qui ne l’a (f. 1, avec le toponyme \ »Marboué\ ») et porte comme armes: écartelé aux un et quatre vairé et contrevairé d’argent et d’azur à la croix étroite de gueules, aux deux et trois de gueules au lion d’or armé et lampassé d’azur, à la bordure d’or ( f. 8).

Au f. 1, on a noté une épitaphe :

Le XIeme jour de janvier mil cent cinq cent trente et ung alla de vie a trespas messire Christoffle du Bouys Geneur, capitaine general des ffrancs archiez en l’esvesché de Saint Malo et capitaine de Comper, et fut ensepulturé ledit chevalier en l’esglise de Panpont. Dieu luy face pardon. Amen.

Le personnage en question ayant posé problème à l’auteur de la notice BnF, le concours de mes amis de la liste Noblesse Bretonne, et plus particulièrement la perspicacité de Jean Brogilos, nous a permis d’identifier précisément le chevalier inhumé en 1531 à l’abbaye de Painpont. Il s’agit de Christophe Du Boisguéhenneuc, fils de François Du Boisguéhenneuc, chevalier, seigneur du Cleyo, de la Villéon, de Brignac, de La Ville-Rio (ca 1446- ca1500) et de Jeanne des Grées, demoiselle de La Ville Rio en Augan (+1513). On trouvera des éléments généalogiques sur l’arbre en ligne d’Arnaud du Boisguéheneuc.

Abbaye de Painpont

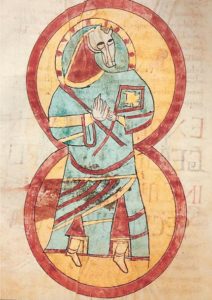

Jean de Feschal, Traité d’hippiatrie, Traité d’embouchure. Paris, BnF, NAF 28881. Numérisé sur Gallica.

Heures à l’usage de Paris : copiste breton ?

La maison ADER propose à sa vente du 7 avril 2016 (lot 33) un livre d’heures à l’usage de Paris, exécuté vers 1410/1420. La présence \ »remarquable\ » de saint Conogan, fêté au 15 octobre dans le calendrier, laisse à penser qu’une main bretonne a confectionné ce manuscrit…

(c) Ader

Description détaillée du manuscrit dans la Gazette Drouot

Bateau de pierre de saint Conogan à Beuzec-Cap-Sizun (source : topic topos)

La vie de saint Conogan, dans Dom Alexis Lobineau (1725) [lien]

CONOGAN : donné tardivement comme évêque de Quimper, attesté dès le Xe siècle.

Ce livre d’heures a servi de livre de raison à plusieurs membres de la famille de Reméru (Lorraine puis Chalon).

Rennes, BM, ms. 1557 : sur les origines d’un livre d’heures à l’usage de Saint-Malo

(c) Bibliothèque Rennes Métropole. Ms. 1557, f. 82

Dans la belle collection des livres d’heures de la Bibliothèque de Rennes Métropole, précieusement gardée par Sarah Toulouse, heureuse conservatrice, figure un manuscrit particulier, objet en 1998 d’un mémoire universitaire de Violaine Godin, dont le titre m’avait surpris : \ »Etude du livre d’heures à l’usage de Tréguier, manuscrit 1557 : Bibliothèque municipale de Rennes\ ».

En effet, en ne se basant que sur les travaux de Madan, elle s’est engagée dans une mauvaise direction.

La présence, au calendrier, des fêtes de saint Jean de la Grille (Johannis de craticula, au 1er février), et de la dédicace de l’église cathédrale de Saint-Malo au 30 octobre, ne laisse aucun doute sur le caractère malouin de ce livre d’heures. On pourrait bien entendu y ajouter les fêtes de saint Servais, en mai (également honoré d’un suffrage), de saint Aaron en juin, et de la translation de saint Malo en juillet, saints repris dans le litanies.

(c) Bibliothèque Rennes Métropole. Ms. 1557, f. 9

Une main ancienne, d’une date proche de la composition de ce manuscrit, a ajouté en rouge, au 11 août, la fête de sainte Suzanne, et en même temps, avant la calendrier, un feuillet contenant une prière à la sainte, de toute rareté :

Vierge douce, vierge bénigne,

Vierge saincte, vierge très digne,

Vierge franche de Rome née,

Vierge puissante et vertueuse

De Dieu espouse gracieuse

O saincte Susanne ma dame

Par ta pitié mon corps et mon âme

Veuilles de tout peine défendre

Et en ta saincte garde prendre.

…

Toutefois, il ne faut pas confondre les deux Suzanne, la chaste Suzanne de Babylone, dont la légende se lit dans Daniel, fêtée le 18 février, et la Suzanne romaine, le 11 août.

L’importance donnée à sainte Suzanne dans ce manuscrit nous a mené bien évidemment à en rechercher l’origine. Cela n’a pas été très difficile… Dans l’ancien diocèse de Saint-Malo, et tout près de la célèbre cité corsaire, se trouvait à Saint-Coulomb une chapelle frairienne dédiée à sainte Suzanne, aujourd’hui disparue que rappellent encore une croix de chemin, et un étang qui en a pris le nom.

Au XVIIIe siècle, se voyait encore dans l’église de Saint-Coulomb, au haut de la nef, du côté de l’épître, un grand vitrail orné des armes d’Olivier du Chastellier et de Suzanne Uguet, sa femme, seigneur et dame du Lupin en 1611 ; au-dessous étaient deux pierres tombales portant les armes des Uguet : d’argent à deux croissants rangés et adossés de gueules. Ainsi le prénom de Suzanne était-il en honneur au XVIe s. dans cette région. Déjà en 1469, dans son testament, parmi les saintes nommées pour la protéger, la duchesse Marguerite de Bretagne, implorait elle-même sainte Suzanne, dont le culte en Bretagne ne resta pas ignoré (Mûr-de-Bretagne (22), Questembert et Sérent (56), Les Iffs (35), etc…).

Pour connaître un des premiers possesseurs du manuscrit 1557 de la Bibliothèque de Rennes Métropole peut-être faudrait-il chercher dans les familles nobles de la région de Saint-Coulomb une dame prénommée Suzanne vivant vers la fin du XVe siècle …

Manuscrit numérisé sur les Tablettes Rennaises et sur le site BVMM (IRHT)

Mais où sont les Heures du duc de Bretagne « écrites en lettres d’argent » ?

Dom Edmond Martène, dans son Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur (Paris, 1717), relatant son passage à l’abbaye de Fontevraud, précise pour le 14 avril 1708 :

Nous passâmes le reste de la journée a voir la bibliothèque qui est très grande & bien remplie de livres. On y voit quelques manuscrits dont les plus curieux sont des heures qu’on croit servi à un duc de Bretagne écrites en lettres d’argent sur du talque dont toutes les marges sont ornées de vignettes & de mignatures très délicates …

Les connexions entre Fontevraud et la Bretagne sont nombreuses, notamment avec l’arrivée à la tête de l’abbaye, en 1457, de Marie de Bretagne (1424-1477), fille de Richard d’Étampes, fils de Jean IV, duc de Bretagne, et de Marguerite d’Orléans. Elle était soeur du duc de Bretagne, François II (1435-1488).

Peut-être faut-il chercher dans la bibliothèque de Marie ces fameuses \ »Heures écrites en argent\ » ? Son inventaire fait bien mention de deux manuscrits :

« Item unes Heures de Nostre Dame, en franczoys, hysroriées, relyées, fermantes a fermouers d’argent doré

….

Item unes aultres petites heures a l’usaige de Romme, fermans a fermouers d’argent doré »

Aucun ne semble pourtant correspondre aux Heures d’argent…

A New York, le Brooklyn Museum (ms. 19.78) conserve d’autres Heures de Marie de Bretagne :

© Brooklyn Museum, New York

Depuis l’époque de Dom Martène, le manuscrit écrit en lettres d’argent semble avoir disparu. Etait-ce un présent du duc François II à sa soeur?

En 1790, quand on transféra la bibliothèque de Fontevraud à Saumur, un bateau chavira et des milliers de volumes disparurent dans la Loire (1). Notre livre d’heures s’y trouve peut-être encore … à moins qu’il n’avait déjà subit les outrages des révolutionnaires.

Note

(1) Alfred Jubien, L’abbesse Marie de Bretagne et la réforme de l’ordre de Fontevrault, Angers & Paris, 1872, p. 186.

Biblio

Lucy Freeman Sandler, \ »Bedford in Brooklyn\ », dans Tributes in Honor of James H. Marrow Studies in Painting and Manuscript Illumination of the Late Middle Ages and Northern Renaissance (J. F. Hamburger, A. Korteweg (eds.), 2006, p. 431sq

Marie-Françoise Damongeot. \ »Le Coffre aux livres de Marie de Bretagne (1424-1477), abbesse de Fontevraud\ », dans Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, 2007, p. 81-99.

Diane Booton, Manuscripts, Market and the Transition to Print in Late Medieval Brittany (Ashgate, 2010), p. 322-327.

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC