Christian Heck, L’allégorie dans l’art médiéval : entre l’exégèse visuelle et la rhétorique de l’image

Formes, richesses et enjeux de l’allégorie : Gilbert Dahan, Les usages de l’allégorie dans l’exégèse médiévale de la Bible : exégèse monastique, exégèse universitaire – Armand Strubel, L’allégorie en littérature : une fatalité ? – Herbert L. Kessler, The Eloquence of Silver : More on the Allegorization of Matter

Entre l’église et l’Église : Peter Kurmann, L’allégorie de la Jérusalem céleste et le dessin architectural à l’époque du gothique rayonnant – Daniel Russo, Allégorie, analogie, paradigme. Étude sur la peinture de l’Église dominicaine par Andrea di Bonaiuto, à Florence, 1365/1367 – Cécile Voyer, L’allégorie de la Synagogue, une représentation ambivalente du judaïsme – Brigitte D’Hainaut-Zveny, L’interprétation allégorique du rituel de la messe. Raisons, modalités d’action et efficacités – Alfred Acres, What Happens When Christ Sleeps ?

Entre sacré et profane : Jacqueline Leclercq-Marx, L’illustration du Physiologus grec et latin, entre littéralité et réinterprétation de l’allégorie textuelle. Le cas des manuscrits Bruxellensis 10.066-77 et Smyrneus B.8 – Rémy Cordonnier, L’illustration du Bestiaire (XIe – XIIIe siècle). Identité allégorique et allégorie identitaire – Catherine Jolivet-Lévy, Formes et fonctions de l’allégorie dans l’art médiobyzantin – Colum Hourihane, Judge or Judged, Notes on The Dog in The Medieval Passion

Typologies, parallèles, comparaisons : Marc Gil, L’art sigillaire se prête-t-il à la production d’images allégoriques ? – Maria Alessandra Bilotta, Formes et fonctions de l’allégorie dans l’illustration des manuscrits juridiques au XIVe siècle : quelques observations en partant des exemples italiens – Alejandro García Avilés, The Philosopher and the Magician. On some medieval Allegories of Magic – Martine Clouzot, Les allégories de la musique dans les livres peints (XIe – XVe siècle) : mouvements, musicalités et temporalités d’une herméneutique

Allégories et créations littéraires : Julia Drobinsky, L’Amour dans l’arbre et l’Amour au cœur ouvert. Deux allégories sous influence visuelle dans les manuscrits de Guillaume de Machaut – Anne-Marie Barbier, Dessein avoué et intentions voilées dans les représentations allégoriques de l’Épistre Othea de Christine de Pizan

La fin du Moyen Âge : un temps de l’allégorie ? : Laurent Hablot, Emblématique et discours allégorique à la fin du Moyen Âge – Rose-Marie Ferré, Des effets littéraires à la création monumentale : « Dire et voir autrement » la mort de soi. Le tombeau de corps du roi René à la cathédrale d’Angers – Pascale Charron, Les Arts libéraux dans la tapisserie à la fin du Moyen Âge : entre iconographie savante et pratiques d’atelier – Hervé Boëdec, Allégorie et spiritualité monastique au début du XVIe siècle : le Triptyque du Bain mystique de Jean Bellegambe – Antonella Fenech Kroke, Continuité ou rupture ? Le langage de la personnification dans les arts à l’aube des Temps Modernes

Présentation des auteurs

Index général

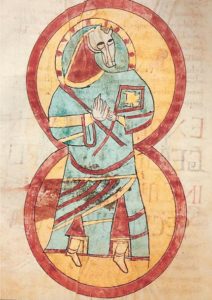

Le Ci nous dit est un texte essentiel pour la spiritualité de la fin du Moyen Âge. C’est un recueil d’instruction chrétienne, anonyme, écrit en français vers 1320. Il est constitué de nombreux très courts chapitres, qui vont de la Genèse au Jugement Dernier, et incluent des éléments de la Bible, des vies des saints, des bestiaires, des fables, de la vie liturgique, d’exempla (courtes histoires à sens moral). Chaque chapitre commence par la formule « Ci nous dit » (Ici on nous dit que…). Le manuscrit du Musée Condé à Chantilly est à la fois le plus ancien, et le seul à être magnifiquement illustré, avec près de huit cents enluminures, et donc le seul à avoir conservé la formule originelle. La reproduction et le commentaire de la totalité de cette iconographie exceptionnelle révèlent ainsi l’existence d’un véritable cycle enluminé de la culture et de la morale chrétiennes, et qui se trouvait à disposition d’un laïc, pour sa dévotion personnelle.

Le Ci nous dit est un texte essentiel pour la spiritualité de la fin du Moyen Âge. C’est un recueil d’instruction chrétienne, anonyme, écrit en français vers 1320. Il est constitué de nombreux très courts chapitres, qui vont de la Genèse au Jugement Dernier, et incluent des éléments de la Bible, des vies des saints, des bestiaires, des fables, de la vie liturgique, d’exempla (courtes histoires à sens moral). Chaque chapitre commence par la formule « Ci nous dit » (Ici on nous dit que…). Le manuscrit du Musée Condé à Chantilly est à la fois le plus ancien, et le seul à être magnifiquement illustré, avec près de huit cents enluminures, et donc le seul à avoir conservé la formule originelle. La reproduction et le commentaire de la totalité de cette iconographie exceptionnelle révèlent ainsi l’existence d’un véritable cycle enluminé de la culture et de la morale chrétiennes, et qui se trouvait à disposition d’un laïc, pour sa dévotion personnelle.

Table of Contents

Table of Contents