René de Chasteaubriant (+ ca 1500), chevalier pèlerin pour la Terre Sainte, comte de Guazava au royaume de Fez

Fils de Theaude de Châteaubriant, seigneur du Lyon d’Angers, des Roches-Baritaud, comte de Casan au royaume de Naples (+ 1470) et de Françoise Odart, dame de Colombières en Touraine et baronne de Loigny dans le Perche, René de Châteaubriant fut conseiller et chabellan du roi. Il descendait de cette lignée du Lyon d’Angers qui eut « pour service militaire le comté de Casan au royaume de Naples ; elle fonda une principauté en lllyrie ; elle s’allia deux fois avec la maison de Maillé, trois fois avec celle de Sainte-Maure-Montausier » (Mémoires d’Outre-tombe).

Dès le 5 juin 1492, il porte les titres de baron de Logné (Loigny), de vicomte de Regmalart et de seigneur des Roches-Baritaud, de Chavannes et du Lyon d’Angers (Archives du château de la Potherie, XXXII, f. 246). Après la mort de Jacques de Châteaubriant, peu avant 1500, il entra en possession de la châtellenie de Challain, dont la nue-propriété paraît lui avoir été assurée dès 1480. Sa fortune fut divisée entre ses filles, exceptée la seigneurie de la Roche-Baritaud qui advint à son frère cadet, Georges (Comte René de l’Esperonnière, Histoire de la baronnie de Candé, Angers, 1894, f. 426-427).

René de Châteaubriant est attesté comme propriétaire du château de Saint Hilaire des Noyers, situé à Colonard Corubert, dans le Perche ornais, propriété actuelle du professeur Pierre Braquet [ lien ]. L’acte de présentation de Simon Regnault à la cure, daté du 4 mars 1499, précise que le droit de patronage lui appartient « à cause de sa terre et seigneurie du dit lieu et dépendances » (Société historique et archéologique de l’Orne, XXVI, 1907, p. 89).

Sur un ancien armorial de Mons (Belgique) relatif aux familles alliées des Croy figuraient les armes de René de Châteaubriant et de sa femme Hélène d’Estouteville :

« Le blason du mari porte de gueules semé de fleurs de lis d’or. Celui de l’épouse est burelé d’argent et de gueules ; un lion de sable, armé, lampassé et couronné d’or brochant sur le tout.

René de Châteaubriant, comte de Casan, baron de Loigny, vicomte de Regmalart, seigneur du Lion d’Angers, qui vivait en 1489, et sa femme, Hélène d’Estouteville, dame de Tronchai, fille de Robert, baron d’Ivry, et d’Ambroise de Lorré), furent le père et la mère de Charlotte de Châteaubriant. Le placement de ce second groupe près du précédent, est justifié par le mariage de Henri de Croy (fils de Philippe de Croy et de Jacqueline de Luxembourg) avec Charlotte de Châteaubriant. De cette union naquirent cinq fils :

1° Philippe de Croy, né en 1496 et mort à Bruxelles en avril 1549, premier duc d’Arschot et héritier d’une grande partie des biens de son oncle, Guillaume de Croy, dit Monsieur de Chièvres, précepteur de Charles-Quint

2° Guillaume de Croy, cardinal-archevêque de Tolède et chancelier de Castille, mort à Worms, le 6 janvier 1521 et inhumé au cloître des Célestins d’Héverlé : son corps et son mausolée ont été transférés en 1842 dans l’église des Capucins, à Enghien (Ernest Matthieu, Histoire d’Enghien, p. 564) ;

3° Charles de Croy, époux de Françoise d’Ambroise ;

4° Robert de Croy, évèque de Cambrai, mort en 1556 :

5° Charles de Croy, abbé d’Afflighem, de Saint-Ghislain et d’Hautmont, puis évêque de Tournai, mort à Saint-Ghislain, le 2 décembre 1564.

Charlotte de Châteaubriant mourut en 1509 et Henri de Croy en 1514.

Les huit quartiers de René de Châteaubriant sont :

Quartiers paternels : Châteaubriant, Laval, Lion d’Angers et Clisson (Rietstap, Armorial, p. 240, 622 et 254)

Quartiers maternels : Oudart, Craon, Loigny et Rohan. (Ib., p. 780, 279, 869 et 891)

Les huit quartiers de Hélène d’Estouteville sont :

Quartiers paternels : Estouteville, Blainville, Fiennes et Mailli. (Ib, p. 354, 372 et 669. La Chenaye Desbois, Dict. de la noblesse de France, t. II, p. 354)

Quartiers maternels : Lorré, Grandpret, Ivry et Ailly. (Rietstap, p. 447, 547 et 35)

Source : « Armoiries de familles alliées aux Croy, copiées au XVIIIe siècle à l’hôtel de ville de Mons », dans Annales du Cercle archéologique de Mons, XXIII, 1892, p. 19-20.

La Chenaye Desbois, Dictionnaire de la noblesse de France. Paris. 1771, 2e édition, t. iv, p. 288 à 291.

René de Châteaubriant et Hélène d’Estouteville eurent en plus de Charlotte, deux autres filles :

– Marie, dame du Lyon d’Angers, mariée à Jean de Chambres (1), seigneur de Montsoreau

– Madeleine, dame de Chavannes, qui épousa François, seigneur de la Noue (2)

La carrière de René de Châteaubriant n’est pas très connue… faute de documentation. Quelques titres dans les archives du château de Beaumont (Belgique) font état d’une « Lettre d’invitation du roi Dom Philippe de Castille à M. René de Châteaubriant, seigneur du Lion d’Angers, pour l’engager à venir signaler sa vaillance dans la guerre sainte qu’il faisait aux Maures de Grenade et de Cordoue, le 12 juin 1490 ; avec la copie d’une très-élégante réponse latine, datée de Paris le 8 mars 1491 » (Commission royale d’histoire, Académie royale de Belgique, II, 1838, p. 270).

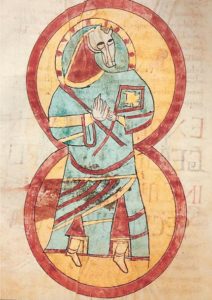

Ses armes (de gueules, semé de fleurs de lys d’or), accompagnées du collier de l’Ordre de Saint-Michel, se retrouvent sur un exemplaire du Livre de l’Ordre de Chevalerie de Raymond Lull [ lien ], aujourd’hui conservé à la Bibliothèque municipale de Toulouse (ms 830) : « Cy commence le livre de l’ordre de chevalerie ». Prologue : « A la louenge et gloire domne Dieu, qui est sire et roy souverain par dessus toutes choses celestes et terrestres, nous commençons cest livre de l’ordre de chevalerie pour demonstrer que à la segnifiance … ».

(c) Toulouse BM 830. Frontispice. Source : Base Enluminures

René de Châteaubriant figure également dans la « Relation d’un voyage en terre sainte, au mont Sinaï et au couvent de Sainte-Catherine » qu’il effectua vers 1486 avec un groupe de pèlerins parmi lesquels figuraient deux autres Bretons : François de Tournemine, et l’abbé de Saint-Méen, Robert de Coëtlogon. Le récit anonyme de ce périple se trouve transcrit dans un manuscrit de la Bibliothèque municipale de Rennes (ms 261), du XVe s., manuscrit qui comporte deux feuillets d’un livre de raison tenu par Jean Bouscher, sieur des Planches, en Bruz, près de Rennes (Trésor des bibliothèques de Bretagne, Pontivy, 1989, p. 72, n° 26 – Abbé Guillotin de Corson, « Note sur la relation d’un voyage en Terre-Sainte fait par trois Bretons à la fin du XVe siècle », dans Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, XXXIII, 1904, p. 395-398) .

Mon ami André-Yves Bourgès me signale que ce texte a fait l’objet de deux éditions récentes et relativement accessibles : en 1979 dans Archivum Franciscanum Historicum, t. 72, p. 106-133 et 330-428 (B. Dansette, « Les pèlerinages occidentaux en Terre Sainte : une pratique de la \ »Dévotion moderne » à la fin du Moyen Âge? Relation inédite d’un pèlerinage effectué en 1486″) et en 1997 dans D. Régnier-Bohler, Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte (XIIe-XIVe siècle), p. 1168-1225.

De même, on trouvera sur le manuscrit de Rennes une notice et un fac-similé du f. 63v dans Voyage au pays des croisades, d’Anne Pouget-Tolu et Wilfrid Lermenier, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 134.

Le Voyage de Georges Lengherand, mayeur de Mons en Haynaut, a Venise, Rome, Jerusalem, Mont Sinaï, Le Kayre, en 1485/1486 mentionne la présence de » Franchois de Tournemine, sgr de la Gherche, escuier d’escuyrie du duc de Bretaigne »… (A) Je ne sais s’il y a relation entre ces deux récits.

Un autre aspect méconnu de la biographie de René de Châteaubriant reste sa nomination, le 11 août 1493, par D. João II, roi du Portugal (1455-1495, dit le Prince parfait), au titre de comte (in partibus infedelium) de Guazava, au royaume de Fez. Voir Pierre de Cenival, « René de Chateaubriand, comte de Guazava au royaume de Fez, 1493 », dans Hespéris, XIX, 1934, p. 27-37. Jean Aubin, « D. Joao II devant sa succession », dans Arquivos do Centro Cultural Português, 27, 1990, p. 101-140 (118-121)

(1) Alliée aux Rohan, aux Craon, aux d’Estouteville, la maison de Chambes était comptée parmi les plus considérables de l’Angoumois. Le 1er février 1518, Charles de Boulainvilliers, comte de Rossillon, vte hérédital d’Aumale, seigneur de Rouvran, de Verneuil-sur-Oise, et sa femme, dame de Coudroy et Montpensier, font la foi et hommage lige, pour « le chastel, chastellenie, terre et seigneurie du Couldroy » à « Marie de Chasteaubriand, dame de la baronnie de Champfroy et des seigneuries du Lyon d’Angers, Challun et Verrières ». veuve de Jean de Chambes, seigneur de Montsoreau et du Petit-Chasteau, au nom et comme ayant la garde-noble des enffans myneurs du défunt » (Mémoires de la Société archéologique de Touraine : Série in-8°, Volume 40, p. 191) . De ce mariage :

(1) Alliée aux Rohan, aux Craon, aux d’Estouteville, la maison de Chambes était comptée parmi les plus considérables de l’Angoumois. Le 1er février 1518, Charles de Boulainvilliers, comte de Rossillon, vte hérédital d’Aumale, seigneur de Rouvran, de Verneuil-sur-Oise, et sa femme, dame de Coudroy et Montpensier, font la foi et hommage lige, pour « le chastel, chastellenie, terre et seigneurie du Couldroy » à « Marie de Chasteaubriand, dame de la baronnie de Champfroy et des seigneuries du Lyon d’Angers, Challun et Verrières ». veuve de Jean de Chambes, seigneur de Montsoreau et du Petit-Chasteau, au nom et comme ayant la garde-noble des enffans myneurs du défunt » (Mémoires de la Société archéologique de Touraine : Série in-8°, Volume 40, p. 191) . De ce mariage :

1) Philippe de Chambes x Anne de Laval.

2) Hippolyte, née vers 1497 X (1526) Jacques d’Amboise, chevalier, baron d’Aubujoux (Auvergne), et de Castelnau (proche d’Albi). Postérité.

3) Louise, née vers 1500, X (1529) Jean de Malestroit.

(2) Jean-François de La Noüe, seigneur de La Noüe, Guémené, Toulan, Basoges, Launay-Basoin, Le Bois-Greffier, Lesemeuc, La Porte-Bernier et La Bouexière, qualifié en 1481 noble écuyer puis noble et puissant seigneur, reçut en cette année un aveu comme seigneur de Guémené. Il se distingua dans le guerres d’Italie. Testament : Nantes, 26 juillet 1537. Inhumé à Notre-Dame de Fresnay, près de son père. Décède vers 1547 (Source : Précis généalogique de la maison de La Noüe, p. 66-67). Il est le grand-père du célèbre « Bras-de-Fer » … François de La Noüe.

(A) FrançoisTournemine, Sire de La Guerche, fut nommé par Louis XII, ambassadeur de Hongrie en 1500, « pour y conduire la princesse Anne de Foix, fille du comte de Candale & épouse de Ladislas, roi de Pologne, de Hongrie & de Bohême, s’aquittant de cette ambassade avec magnificence & dextérité, fit assigner le Douaire de la Reine sur le Domaine de Hongrie, porta le sceptre royal au couronnement, se signala dans plusieurs expéditions contre les Turcs, & après avoir fait deux fois le voyage de la Terre – Sainte, mourut l’an 1529, sans avoir été marié » (Moreri, Le grand dictionnaire historique, p. 189).

Illustration : Saint-Méen-le-Grand, église abbatiale, pierre tombale de Robert de Coëtlogon (+ 30 avril 1492), compagnon de route de René de Châteaubriant. Armes des Coëtlogon : de gueules à trois écussons d’hermine.

Etienne de Berbisey et Anne Moisson, à propos d’un feuillet enluminé …

La relecture d’un ancien catalogue de Dr. Jörn Günther (Antiquariat, Hamburg), d’octobre 2003 (A selection of manuscripts and miniatures) m’a conduit à identifier (avec l’aide précieuse de Bernard de Lespinay), à partir des armes qui s’y trouvent, les commanditaires de ce manuscrit dont il ne reste ici qu’un feuillet (285 x 190 mm). Le catalogue présume qu’il s’agit présentement du frontispice de statuts d’une confrérie de Saint-Yves(+ 1303), nombreuses depuis le Moyen Âge. L’enluminure est attribuée au Maître des Heures Ango (le célèbre armateur de Dieppe). Nous avons donc ici, agenouillés devant le saint de Tréguier, patron des avocats, Etienne de Berbisey (d’azur à la brebis d’argent, paissant sur une terrasse de sinople) et Anne Moisson, son épouse :

(c) Dr Jörn Günther

Etienne III Berbisey, seigneur de Belleneuve, fils de Thomas B. et de Marguerite Bonvilain, conseiller au Parlement de Dijon épousa vers 1530 Anne Moisson, fille d’Hélie M., avocat général au Parlement de Dijon. C’est le 29 avril 1535 qu’il obtient ses provisions de l’office de conseiller au Parlement de Dijon en remplacement de Lazare de Montholon, décédé. Il était alors licencié ès lois et avocat postulant. Il fut reçu dans ses nouvelles fonctions le 7 juillet 1534. (Collection des ordonnances des rois de France, Catalogue des actes de François 1er, 1531/1534, II, Paris, 1888, p. 671)

Paris BnF Lat. 1374 est le Livre d’heures de Thomas de Berbisey, secrétaire de Louis XI, sur lequel il a inscrit la naissance de son fils Etienne.

Nous tirons de La noblesse aux états de Bourgogne de 1350 à 1789, de Henri Beaune et Jules D’Arbaumont, les éléments suivants sur la famille Moisson :

Moisson. — De sinople à la bande ondée d’argent de trois pièces ; au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or.— Devises : Sine messe fames, et : En moisson loyauté.— Famille originaire de Chambolle et qui remonte à noble Jean Moisson (1), secrétaire du roi, échevin de Dijon et receveur général des finances de Bourgogne en 1389, puis grenetier au grenier à sel et receveur du bailliage de Dijon en 1394 et 1401. Parmi ses membres on remarque : Jean, qualifié bourgeois de Dijon en 1435; Jacques, vicomte-mayeur de la même ville en 1539 et 1542, et gouverneur de la chancellerie aux contrats du duché, dont le fils Jean et le petit-fils André furent maîtres des requêtes de l’hôtel, celui-ci ayant précédemment exercé une charge de conseiller au parlement de Bourgogne en 1605; Elie, avocat général, Philippe et Bernard, conseillers au même parlement en 1520, 1529 et 1634. — Alliances : Léry, Boudier, Millière, Anlezy, Julien, Malion, des Barres, Montholon, la Haye, Berbisey, Beugre, Sayve, Chaugy, Vandenesse, Bernardon, Alixant, Morel, Leval, Parpas, Maillot, Breschard, Fleurey, Brosses. — Fiefs : Cessey, Senecey, le Bassin, Renève, la Motte-les-Talmay. — Cette famille a fourni aussi un doyen de Saint-Etienne de Dijon, grand-vicaire de Langres. M. 1669. E. 1577.

(1) Le sceau de Jean Moisson portait cinq épis posés trois et deux.

\ »On trouve déjà des Berbisey sur la liste des magistrats nommés par Louis XI lorsqu’il créa le parlement de Bourgogne. Et depuis lors, cette famille, dont les alliances étaient considérables, n’avait pas cessé de donner des maires à la ville de Dijon, des conseillers au parlement de Bourgogne, des évêques et des abbés à l’Église. Mais ce qui ajoutait un éclat incomparable à l’illustration de cette maison, c’est qu’il y avait dans les veines des Berbisey une goutte du sang de saint Bernard. En 1378, les deux familles s’étaient unies par le mariage de Perrenot de Berbisey avec Oudette de Normand, de la maison du saint abbé de Clairvaux\ » (Emile Bougaud, Histoire de Sainte Chantal et des origines de la Visitation, Vol. 1, p. 5).

Biblio :

\ »Mémoire sur les origines de la famille Berbisey, à l’occasion d’un hôtel ayant appartenu à cette famille\ », dans Commissions des antiquités de la Côte d’Or, 1862.

Sur d’autres manuscrits des Berbisey :

Marie-Françoise Damongeot, Un livre d’heures inédit de la famille Berbisey, dans Art de l’enluminure, n° 13. (ms Dijon BM 3765, XVe s., attribué au Maître des prélats bourguignons. [ Etude non consultée ]

Crédit photo : Jörn Günther antiquariat

« Car sans heures ne puys Dieu prier … »

Car sans heures ne puys Dieu prier … c’est le souhait de Jehanne Cinot, qui espère le retour de son Livre d’heures dans le cas où il serait perdu …

Description et image d’un Livre d’heures à l’usage de Noyon vendu chez Sotheby’s (5 décembre 2006, lot 45), ayant appartenu à Jeanne, fille de Jean Cinot.

Autres possesseurs :

Madelaine Camuce (1615, 1657)

Jean Marie Paque de Boulogne (XVII/XVIIIe s.)

[ Lien Sotheby’s ]

Il y aurait un recueil à composer (s’il n’existe déjà …) de ces diverses formules trouvées dans les Livres d’heures :

Heures de Pierre, duc de Bretagne (Paris BnF lat. 1159) : « Cestes heures sont au duc, qui les trouvera si les range, et il aura bonnes trouvailles. »

Paris, Mazarine 508 : « Ce present livre à moy sy appertient Jehenne Hervez, femme de Fleurence (?) de Renel, espicier, demeurant… rouges es halles à Paris. Qui le trouvera, sy me rapporte et payerai… feves. Se (sic) 6 novembre 1547. Jehanne Hervez. »

Douai BM 189 : « Cestes heures appartiennent à Louyse Baillet, fille de feu Herry Baillet, bouchyer, dict Hardy, marchant, demourante au marchié de poisson à Lille. Cuy les troeuve luy les rende ; on luy donera voluntiers pour le vin VI patars, ou que seroit aultrement de raison. »

Rennes BM 27 : « Les presentes heures appartiennent à Yves Garnier. Qui les trouvera les luy rendant, il poyra le vin. »

………..

Pierpont Morgan Library 129 et 176, British Library Stowe 25, etc : Nicolas Le Camus, notaire et bibliophile, admirateur de Ronsard …

Un patronyme pourtant bien ordinaire … que ce LE CAMUS …

La consultation du catalogue CORSAIR de la Pierpont Morgan Library (une des légendaires \ »malles au trésor\ » de New-York) m’a révélé le nom de NICOLAS LE CAMUS (*) sur deux manuscrits qu’elle conserve : les 129 et 176, un Livre d’heures et un psautier.

Le premier, un Livre d’heures à l’usage de Rouen, porte encore sur sa reliure ancienne le nom de IEHANNE | FORTIN qui fut sa seconde (ou 3eme) femme. A l’intérieur, une note datée de 1578 : \ »Appo[r]téées de prouins (1) et a moy baillées par la veufe* de bondis\ », et une marque d’appartenance \ »Heures de n[ot]re Dame. Marguerite Lecamus // espouse de Mr Leonor de st leu notaire au ch(ate]let (2).

Le premier, un Livre d’heures à l’usage de Rouen, porte encore sur sa reliure ancienne le nom de IEHANNE | FORTIN qui fut sa seconde (ou 3eme) femme. A l’intérieur, une note datée de 1578 : \ »Appo[r]téées de prouins (1) et a moy baillées par la veufe* de bondis\ », et une marque d’appartenance \ »Heures de n[ot]re Dame. Marguerite Lecamus // espouse de Mr Leonor de st leu notaire au ch(ate]let (2).

[ Voir description sur le site de la Pierpont Morgan Library ]

Le second (176) est un psautier de la fin du XIVe siècle, mesurant 180 x 120 mm. La reliure – comme celle du premier manuscrit – date du XVIe s. ; on y remarque les initiales de Nicolas Le Camus, notaire : \ »N.L.C.N\ ».

A l’intérieur, une inscription : \ »A moy scripteur de l’uniuersite et not[aire] en cha[te]llet Lecamus, 1562\ ». Le nom de \ »Elizabeth Lecamus\ » s’y trouve aussi.

[ Voir description sur le site de la Pierpont Morgan Library ]

Un autre Livre d’heures ayant appartenu à Nicolas Le Camus se trouve actuellement à la British Library, Stowe 25, Livre d’heures dont la décoration est attribuée au cercle du \ »Maître de Coëtivy\ ».

Parmi les diffèrentes inscriptions :

\ »A moy Lecamus noter. .1592. .27. figures. 221 feuilles escripts\ »

\ »Apres le deces de feue madame et mere / que dieu absollet. qui fut en juillet .1595. // Ce livre me fut doné par mr et pere affin de prier dieu po(ur) tous deux. // Catherine LeCamus\ »

\ »Ce livre a este donne par. Lecamus noter a Catherine Lecamus fille de luy et de feux Jehanne Fortin deceddee le xe. juillet .1595. / que dieu absolue affin de y prier dieu po(ur) tous deux. C. Lecamus’ (f. 224), and

\ »A Catherine Lecamus sa fille 1595\ »

La reliure ancienne porte le nom de Nicolas Lecamus.

Catherine Le Camus épousa le notaire Gilles LE SEMELIER qui exerça à Paris, entre 1604 et 1625, rue aux Ours, dans la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles (ETANOT). Elle mourut avant 1611, date du remariage de Gilles Le Semelier avec Madeleine Sauvage (+ 1628), ce dernier épousant avant 1638 Marguerite Morice, mère de Martine (15 ans), Charles l’aîné (12 ans), Charles le jeune (9 ans) [ acte en ligne ]

[ Images et description sur le site de la British Library ]

Pour poursuivre avec les Livres d’heures de Nicolas Le Camus signalons celui de la Bibliothèque du Musée Condé à Chantilly, manuscrit 81. Il porte la date de 1576, époque de la reliure où Nicolas Le Camus fit mettre son nom, et à l’intérieur les armes d’un premier possesseur non identifié : d’or à la croix échiquetée d’argent et d’azur, cantonnée de quatre lions de sable armés de gueules. Au feuillet de garde on peut lire l’inscription suivante : « A Madeleine Le Camus, maintenant épouse de messire Henry Duport, procureur au Châtelet » ; puis une autre, postérieure : « Ce livre appartient à Antoine-Philbert Chibert, mon petit-nepveu et filleul, à quy je le donne et le prie de le garder en mémoire de moy. Anne de Sainct-Leu ». Issu de l’ancienne Collection Cigonge, n° 54 [ En ligne ]. Voir : J. Meurgey, Les principaux manuscrits à peintures du Musée Condé à Chantilly, 1930, p. 152-154 et pl. CIV.

[ Description sur le catalogue en ligne de la Bibliothèque du musée Condé de Chantilly ]

Autres Heures possédées par Nicolas Le Camus : Paris, BnF Lat. 17965, fragment de 34 f. portant la mention \ »Lecamus notaire 1599\ », et cette inscvription : \ »moy soubzsigné notaire ou chastellet, garde du petit scel du pallais et scripteur de l’université. Le Camus 1597\ ». Sur la reliure deux médaillons formés par des rameaux de feuillages au milieu desquels on lit d’un côté \ »NICOLAS\ » et de l’autre \ »LE CAMUS\ ». Voir Monuments et Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, année 1946.

Autres Heures possédées par Nicolas Le Camus : Paris, BnF Lat. 17965, fragment de 34 f. portant la mention \ »Lecamus notaire 1599\ », et cette inscvription : \ »moy soubzsigné notaire ou chastellet, garde du petit scel du pallais et scripteur de l’université. Le Camus 1597\ ». Sur la reliure deux médaillons formés par des rameaux de feuillages au milieu desquels on lit d’un côté \ »NICOLAS\ » et de l’autre \ »LE CAMUS\ ». Voir Monuments et Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, année 1946.

Dans ce contexte on lira avec beaucoup d’intérêt la notice que François Avril consacre aux Heures de Jean Lallemant l’Ainé (+ 1533) dans Les manuscrits à peintures, p. 312-313. Ce manuscrit, illustré en autres par le célèbre Jean Poyet, possédé par Nicolas Le Camus, est aujourd’hui dispersé entre plusieurs bibliothèques :

– Londres, British Library Add. 39641 (41 f)

– Baltimore, Walters Art Gallery, w 459 (33 f.). Voir Lilian M.C. Randall, Medieval and renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery, volume II, part 2, n° 206, p. 501-509.

– Quatre miniatures figuraient sous forme de feuillets séparés à la vente Firmin-Didot de 1884

– Cambridge, Fitzwilliam Museum, Marlay Cutting, Fr. 7 : une miniature

– Une miniature à la vente Bonaventure, du 9 mai 1936 (lot 376) à New York, American Art Association

Enfin pour terminer (mais je suppose qu’il en existe d’autres …) une \ »Note de Mme Olga Rojdestvenskaïa sur des manuscrits à peintures de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg\ », publiée dans les Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 69, 1925, p. 186, fait état d’un imprimé de Vérard portant en ex libris la \ »signature de Lecamus, notaire, demeurant rue Saint-Séverin, à Paris, en 1591, qui le donna à sa femme Jeanne Fortin; il appartenait encore à une demoiselle Lecamus en juillet 1790\ ». Je n’ai pu encore consulter l’année 1946 des Monuments et Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, qui font mention d’autres manuscrits de Nicolas Le Camus …

Toute l’activité notariale de Nicolas Le Camus se trouve aux Archives Nationales, à Paris, et la base de données ETANOT nous en décrit les grandes lignes, avec des informations biographiques sur notre bibliophile :

Dates d’exercice : du 9 décembre 1553 au 28 décembre 1608.

1) marié en premières noces à Anne d’Espoigny (3) (voir ET/XXIII/179, 4 avril 1569, inventaire après décès d’Anne d’Espoigny, épouse de Nicolas Le Camus)

2) marié en secondes noces à Marie Le Roy (voir ET/VIII/578, folio 76, 25 janvier 1611, contrat de mariage de Gilles Le Semellier, notaire, et Madeleine Sauvage, en présence de Marie Le Roy, veuve de Nicolas Le Camus et belle-mère du futur époux, à cause de Catherine Le Camus, femme défunte dudit futur époux)

3) marié en troisièmes noces à Jeanne Fortin (voir ET/CXXII/1596 folio 24, 19 décembre 1618, échange de la moitié d’une maison entre Jeanne Le Camus et Louis Duport son mari, d’une part, et Paul Chenevix, d’autre part, cette partie de maison provenant de l’héritage de défunts Nicolas Le Camus et Jeanne Fortin, sa femme)

Ses manuscrits et quelques textes nous apprennent que Nicolas Le Camus obtint le 21 septembre 1572 son office de \ »garde du scel\ » par \ »Monsieur de Thou maistre des Requestes\ » (Jacques Auguste de Thou, le bibliophile bien connu : voir le Blog du bibliophile).

Un admirateur de Ronsard

Nicolas Le Camus fut un fervent admirateur de Ronsard. C’est ainsi qu’en 1580 il fit imprimer à ses frais :

Les figures et portraicts des Sept Aages de l’homme, avec les subjects par quatrains de feu Mons. de Ronssart, au pied de chacun d’iceulx. Taillez et gravez sur les principaulx inluminez de feu M. Baptiste Pellerin.— Paris, 1595. Pour N. L. C. N.

In-fol. oblong. La dernère estampe porte : \ »Parachevez de taillez et graver en décembre 1580. Pour Nicolas le Camus, notaire\ ».

Une autre édition sortit en 1609 des presses de l’imprimeur parisien Jean Leclerc.

(Exemplaire à Paris, BnF Z 3349)

L’inventaire après-décès de sa première épouse, Anne d’Espoigny (Paris, AN ET/XXIII/179), dressé le 4 avril 1569 énumère une liste de tableaux (de Jean Cousin, par ex.) naguère relevée par G. Wildenstein, \ »La collection de tableaux d’un admirateur de Ronsard\ », dans Gazette des beaux-arts, janvier 1958, p. 5-8. [ étude non vue ]

Au reste on doit à Nicolas Rapin (1535-1608) [ lien Wikipedia ] une \ »Autre Elégie à M. Le Camus Parisien\ », publiée dans Les Plaisirs du Gentilhomme champestre, Paris, Lucas Breyer, 1581, f. 25r-28v [ En ligne ], qui se termine :

Mais afin de te faire auoir en ton estude

Comme un doux souvenir de l’amour fraternel

Qui est entre nous deux beaucoup plus eternel

Et plus digne cent fois que ma musique rude.

NOTES

(*) A ne pas confondre avec un homonyme, conseiller au Grand Conseil, procureur général de la Cour des aides de Paris, conseiller d’État en 1632.

(1) Cette allusion à Provins peut être significative. François Pesloe, \ »notaire et secrétaire du roi, bailly de son artillerie, et élu de Provins\ » était inhumé aux Célestins de Paris. Milin, dans ses Antiquités Nationales, y a relevé cette inscription : \ » … a été apposé à la mémoire du defunt, en septembre 1577, par Nicolas Camus, son cousin, notaire du roi au Châtelet, garde du scel au baillage du palais, et naguère scripteur de l’université\ ». Le Livre d’heures de la Pierpont Morgan Library émane peut-être de la succession du notaire de Provins. Olivier de Magny, dans une de ses Odes s’adresse \ »A François Pesloe, sur la mort d’une sienne soeur\ ». Voir Olivier de Magny. Les trois premiers livres des Odes de 1559, éd. F. Rouget, Droz, 1995. Sa \ »bibliothèque\ » ( 17 titres) est inventoriée dans Paris, AN ET LIV, l. 86, en date du 2 janvier 1576 (Maison de la rue des Poulies). Voir Hélène Michaud, \ »Les bibliothèques des secrétaires du roi au XVIe siècle\ », dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 126, 1968, p. 333-376.

(2) Marguerite mourut avant 1627, année d’un bail fait par Léonor de Saint-Leu, \ »agissant comme tuteur des enfants qu’il a eu de défunte Marguerite Le Camus\ ». Le notaire du Châtelet Leonor de Saint-Leu (voir pour son étude, ETANOT), porte un prénom qui tire son origine du saint breton Lunaire, dont les reliques furent déposées à Beaumont-sur-Oise à l’époque des invasions normandes en Bretagne, vers le début du Xe s. Fils de Noël de Saint-leu, Il possédait le fief de La Neuville, sis à Beaumont (Archives Départementales Oise, A 1438 et 1439). En 1529, Jean de Saint-Leu, devenu lieutenant particulier du bailli de Beaumont, résigna son office de notaire au profit de Nicolas son fils. Compte-tenu des dates, il ne peut s’agir ici de notre Nicolas bibliophile.

(3) Peut-être apparenté à Gilles d’Espoigny, notaire au Châtelet vers 1550, époux de Marie Dain.

Crédit image :

Pierpont Morgan Library

British Library

Paris, Bibliothèque nationale de France

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC