La table de Peutinger ~ The Tabula Peutingeriana

Drawn in 1265 by a monk of Colmar and made up of 11 parchments scrolls about 34 cm high each and 6,74 m. long altogether assembled, this document was discovered in 1494 by Konrad Meissel alias Celtes and given in 1507 to an Antiquarian of Augsburg, Konrad Peutinger…

At present the Tabula Peutingeriana is conserved at the Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek) and, with the authorization of this institution, Christos Nüssli is able to present on line the 11 original segments of this Roman roadmap.

(c) Euratlas/ Christos Nüssli

La Bretagne: Condate/Rennes – Fanomartis/Corseul – Vorgium/Carhaix -Gesocribate/Brest – Reginea/Erquy ?

Réalisé en 1265 par un moine de Colmar et constitué de 11 parchemins hauts d’environ 34 cm qui, bout à bout, totalisent une longueur de 6,74 m., ce document a été découvert en 1494 par Conrad Meissel alias Celtes et remis en 1507 à un antiquaire d’Augsbourg, Conrad Peutinger.

Actuellement la Table de Peutinger est conservée auprès de la Bibliothèque nationale autrichienne (Österreichische Nationalbibliothek) et c’est avec l’autorisation de cette institution que Christos Nüssli est en mesure de présenter en ligne les 11 segments originaux de cette carte routière de l’Antiquité.

Source: Christos Nüssli / Euratlas [En ligne]

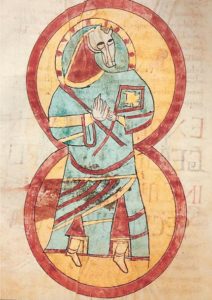

Even, le secrétaire breton de saint Thomas d’Aquin (+ 1274)

Le célèbre théologien et philosophe Thomas d’Aquin (ca 1225-1274) avait à sa disposition nombre de secrétaires dont l’un, sans doute clerc séculier, professionnel de l’écriture, était originaire du diocèse de Tréguier, et se nommait Even Garuith (Garvez?). Guillaume de Tocco relate une anecdote du breton racontant comment Thomas d’Aquin, après lui avoir dicté, s’étant assis pour se reposer, s’endormit et continua à dicter même en dormant …

The famous theologian and philosopher Thomas Aquinas (c.1225-1274) had several secretaries, one of whom, Even Garuith (Garvez?), who was almost certainly a secular clerk and a professional scribe, was from the diocese of Tréguier. Guillaume de Tocco notes how a Breton told the tale of how Thomas Aquinas, having dictated to Even, sat down to rest, fell asleep, but continued to dictate even in his sleep…

De quo (Thomas) retulit scriptor suus, quidam Bricto, Euenus Garuith Trecorensis dyocesis, quod postquam dictauerat sibi et duobus aliis scriptoribus quos habebat, tanquam fessus pre labore dictandi, ponebat se dictus doctor pro pausationis gratia ad quietem, in qua etiam dormiendo dictabat.

Biblio

Jean-Pierre Torrell O.P., Initiation à saint Thomas d’Aquin, Cerf & Editions universitaires de Fribourg, 2002, p. 353-354.

Claire Le Brun-Gouanvic, L’histoire de saint Thomas d’Aquin de Guillaume de Tocco, traduction française du dernier état du texte (1323),Cerf, Sagesses chrétiennes, 2005.

Illustration: Angers BM 208. Fin XIIIe s. Saint Thomas enseignant. Détail f. 1.

© Institut de recherche et d’histoire des textes – CNRS

Tablettes à écrire

Tabula rasa … (faire table rase) … l’expression – dit-on – était employée lorsqu’on lissait la cire d’une tablette à écrire pour en effacer le texte.

Pompéï. Ier s.

Ces tablettes en usage depuis l’Antiquité furent encore utilisées tout au long du Moyen Age.

Exemples, ces magnifiques ensembles de fabrication française acquis dernièrement par la Bibliothèque royale de Belgique :

KBR, ms. IV 1277 & 1278, avec leur étui d’origine en cuir bouilli, XIVe s.

ou celles – superbes – présentées par le Metropolitan Museum of Art de New-York :

Tablettes à écrire avec scènes de la Passion, ca. 1300–1320 (France ou Allemagne). Ivoire d’éléphant, polychrome, or. 73 x 40 x 23 mm.

(c) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982 (1982.60.399)

On utilisait régulièrement de telles tablettes en bois de buis, buxa cerata, dont Isidore de Séville vente la robustesse et la facilité d’utilisation.

\ »A côté de ces buxeae, des exemplaires plus soignés existaient, faits d’argent doré ou d’ivoire : tabulae de ebore, ex ebore, tabulae eburnae, codices eborei) expressions rencontrées chez saint Augustin ou le moine de Saint-Gall Ekkehard. Enfin, sous la plume de Raoul Glaber et bien d’autres auteurs (Pline l’Ancien, Sidoine Apollinaire, etc..) , on trouve le terme pugillares, pugillaris (de pugno : le poing, qui tient l’instrument), dans l’expression pugillares tabellae, pugillas ceras. Les tablettes étaient, le plus souvent, au moins doubles, formant ainsi diptyques, triptyques, etc., car un côté se refermait pour protéger l’autre qui servait à l’écriture, jusqu’à des livres entiers .\ »

(c) Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms 553, f. 105.

Sources

Paris BnF: L’aventure des écritures [En ligne]

Vindolanda writing tablets [En ligne]

Metropolitan Museum [En ligne]

Wikipedia [En ligne]

Bibliographie

Elisabeth Lalou (éd.), Les tablettes à écrire, de l’Antiquité à l’époque moderne: Colloque International du CNRS, Paris, Turnhout, Brepols, 1992 (Bibliologia 12).

Élisabeth Lalou, Le support de cire [annexe à la séance du 3 novembre 2005 consacrée aux Matériaux de l’écrit], dans Le manuscrit dans tous ses états, cycle thématique 2005-2006 de l’IRHT, S. Fellous, C. Heid, M.-H. Jullien, T. Buquet, éds., Paris, IRHT, 2006 (Ædilis, Actes, 12) [En ligne]

Élisabeth Lalou, Les tablettes de cire médiévales : support, surface [intervention du 7 mars 2002], dans Les matériaux du livre médiéval, séminaire de recherche de l’IRHT, M. Zerdoun, dir., Paris, IRHT, 2005 (Ædilis, Actes, 8) [En ligne]

W. H. Forsyth, French Medieval Writing Tablet, dans le Metropolitan Museum Bulletin, 33, p. 259-60.

F. W. Robinson, Notes on a French Gothic Writing Tablet, dans le Detroit Institute Bulletin, 22, p. 84-7.

Marc Smith, De la cire au papyrus, de la cire au papier : deux mutations de l’écriture ?, dans la Gazette du livre médiéval, 43, 2003, p. 1-13.

Tablettes découvertes à York par une équipe d’archéologues, et conservant quelques lignes en cursiva Anglicana ( XIVe s.) : The Role of the Wax Tablet in Medieval Literacy : A reconsideration in light of a recent find from York, par Michelle P. Brown, Journal of the British Library, volume 20, n°.1, 1994.

Parmi les préceptes de la Règle de saint Benoît , cap. 55 :

\ »et ut hoc vitium peculiaris radicitus amputetur, dentur al abbate omnia quae sunt necessaria, id est cuculla, tunica, pedules, caligas, bracile, cultellum, graphium, acum, mappula, tabulas …\ ».

Pour plus d’informations

voir le site du Dr Dianne Tillotson : Medieval writing.

Mots de bibliophile … : Richard de Bury (1287-1345)

\ »Nous pensons qu’il est avantageux d’entretenir les étudiants sur les diverses négligences qu’ils pourraient toujours facilement éviter, et qui nuisent considérablement aux livres. D’abord qu’ils mettent une sage mesure, en ouvrant ou en fermant les livres, afin que la lecture terminée, ils ne les rompent pas par une précipitation inconsidérée, et qu’ils ne les quittent point avant de remettre le fermoir qui leur est dû. Car il convient de conserver avec plus de soin un livre qu’un soulier.

Vous verrez peut-être un jeune écervelé, flânant nonchalamment à l’étude, et tandis qu’il est transi par le froid de l’hiver, et que comprimé par la gelée son nez humide dégoutte, ne pas daigner s’essuyer avec son mouchoir avant d’avoir humecté de sa morve honteuse le livre qui est au-dessous de lui… Il a un ongle de géant, parfumé d’une odeur puante, avec lequel il marque l’endroit d’un plaisant passage. Il distribue, à différentes places, une quantité considérable de fétus avec les bouts en vue, de manière à ce que la paille lui rappelle ce que sa mémoire ne peut retenir. Ces fétus de paille que personne ne retire, font sortir d’abord le livre de ses joints habituels, et ensuite, finissent par se pourrir. Il n’est pas honteux de manger du fruit et du fromage sur son livre ouvert et de promener mollement son verre tantôt sur une page tantôt sur une autre.

Il y a aussi des jeunes gens impudents auxquels on devrait défendre spécialement de toucher aux livres, et qui, lorsqu’ils ont appris à faire des lettres ornées, commencent vite à devenir les glossateurs des magnifiques volumes que l’on veut bien leur communiquer, et où se voyait autrefois une grande marge autour du texte on aperçoit un monstrueux alphabet ou tout autre frivolité qui se présente à leur imagination et que leur pinceau cynique a la hardiesse de reproduire… Et c’est ainsi que nous voyons très fréquemment les plus beaux manuscrits perdre de leur valeur et de leur utilité.

Que désormais les laïcs, qui regardent indifféremment un livre renversé comme s’il était ouvert par eux dans son sens naturel, soient complètement indignes de tout commerce avec les livres. Que le clerc couvert de cendres, tout puant de son pot au feu, ait soin de ne pas toucher, sans s’être lavé, aux feuillets des livres; mais que celui qui vit sans tache ait la garde des livres précieux.\ »

Richard de Bury, Philobiblon. Tractatus pulcherrimus de amore librorum, rédigé vers 1343-1345, éd. et trad. Hippolyte Cocheris, 1856.

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC