Maître Galeran de Pendref, chantre de Notre-Dame de Paris et médecin réputé … († 1404)

Issu d’une famille noble de Cornouaille (1), en Bretagne, c’est dans ce même diocèse de Quimper que dès 1362 Galeran (Glazren) de Pendref(f) sollicite un canonicat. Il était alors maître ès-arts à l’Université de Paris. Boursier au collège de Navarre à partir de 1368, il y poursuivit ses études de théologie. Bachelier en 1371, il obtient sa licence trois ans plus tard.

Déjà maître en médecine en 1365, il s’honore alors de posséder l’ensemble des trois grades universitaires tant convoités. Vers 1375, il devient pénitencier et chanoine de la cathédrale de Bayeux. Il se voit par la suite attribuer une expectative de prébende pour Notre-Dame de Paris en 1378, sans doute à la faveur de ses fonctions curiales. Médecin du pape Clément VII, il pratique également comme commensal du cardinal de la Grange.

Le rotulus de l’Université le désigne en 1387 prêtre, maître ès-arts et en médecine, faisant acte de régence à la Faculté de théologie et postulant pour un canonicat à Narbonne. Il en avait déjà sollicité au Mans, à Bayeux, à Paris … En 1395, Galeran fait partie du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris et en 1401 il y dirige la chantrerie.

[ Biblio : Danielle Jacquart, Ernest Wickersheimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Age, p. 164 ]

De la bibliothèque personnelle de Galeran de Pendref subsistent au moins trois manuscrits :

– une Concordance de la Bible d’Hugues de Saint-Cher : Paris BnF Lat. 520, XIVe s. Au f. 513 : Iste liber est magistri Gal[l]erani de Pinderfe magistri in Theologia, note contemporaine.

– un Libellus novus de Laudibus B. Marie : Paris BnF Lat. 17492, XIIIe s. Au f. 237v : Liber iste de Laudibus Marie Virginis datus est ecclesie Parsiensi, cum postilla de Lyra supra totam bibliam in quatuor voluminibus, de bonis defuncti magistri Galerani de Penderef, quondam cantoris et canonici ejusdem ecclesie Parisiensis. Léopold DELISLE, Cabinet des Manuscrits, t. I, p. 429, n. 3.

– une partie d’un recueil factice sans doute recomposé par Petau : Leyde BU Vossius LAT 4° 13, f. 15-30, fin du Xe s. Au f. 30v la souscription suivante (avec résolution des abréviations) : Iste liber est magistri Galerani de Pendreff in medicina, artibus et sacra pagina professoris quem emit Avinione precii III florenorum currentium. Voir K. A. DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, 2e partie, Leiden, 1975, p. 38-39.

Par son obit à Notre-Dame il fait don au chapître de 200 livres monnaie en manuscrits (et amplius). De ceux-ci, la communauté vendit une Postille de Nicolas de Lyre en quatre volumes. Cf. ms Paris BnF Lat 17492 (Voir Les Anciennes bibliothèques de Paris de A. FRANKLIN, t. I, 1867, p. 49, extraits des anciens registres du chapitre de Notre-Dame de Paris relatifs à la bibliothèque de cette église).

L’inventaire de la chapelle Saint-Yves établi en 1402 par les procureurs Alain Guillou et Alexandre Hugues signale un bréviaire donné par Galeran de Pendref, lequel fut en 1365 un des gouverneurs de la confrérie Saint-Yves avec Jehan de la Porte et Saliot Castric.

Sur sa carrière universitaire nous ne possédons que peu de détails. P. Glorieux a montré en cadrant la formation de Jean de Falisca, maître en théologie, au travers de ses manuscrits, l’organisation d’un système de prêt à ses étudiants. Ainsi nous apprenons par quelques notes brèves du ms. Paris BnF Lat. 16535 l’utilisation de 23 sisternis quos habet m. Galeranus contentis in 1° sisterno. [Sénion, Sexternion, Sisterne : cahier composé de six bifeuillets, soit 12 f. ou 24 pages = D. Muzerelle, Vocabulaire codicologique]

Lors d’une réunion organisée dans la chapelle de la Sorbonne, le 13 juin 1389, Galeran de Pendref refusa, avec Pierre d’Ailly et plusieurs autres docteurs de la Faculté de théologie, de disputer ainsi que le demandait frère Jean de Montson des Prêcheurs sur des propositions « mal sonnantes » qu’il avait avancées dans sa Resumpte. Quelques années auparavant il avait également participé à l’enquête faite par les commissaires du pape Grégoire XI pour savoir si la Faculté de théologie approuvait la traduction française du livre intitulé Défenseur de la Paix par Marsile de Padoue et Jean de Jandun.

Côté médecine, il fut en 1378 médecin du pape Clément VII, et dans les dernières années de sa vie proviseur de l’Hôtel-Dieu de Paris. Des lettres spéciales de don, expédiées à Vincennes, le 10 juillet 1393, fournissent la liste des médecins qui soignaient alors Charles VI, L’Insensé. On y remarque, outre Regnault Fréron (premier médecin), Evrard de Coucy, le nom de Galeran de Pendreff. (Voir Bernard Guénée, La folie de Charles VI, p. 106, 107, 121.

Ces quelques exemples montrent qu’à cette époque Galeran de Pendreff avait une certaine notoriété. Au reste, il est doyen de la Faculté de théologie en 1403. Une autre preuve de cette reconnaissance serait la présence du chancelier Jean Gerson, le « miroir de son temps », parmi les exécuteurs testamentaire de ses dernières volontés.

Galeran de Pendref mourut dans la nuit du 10 au 11 juillet 1404 et fut enterré à la cathédrale Notre-Dame de Paris, vis-à-vis du second pilier, au milieu de la nef, avec comme épitaphe :

Hic jacet vir venerandae virtutis galeranus de pendref dioecesis corisopitensis oriundus in artibus medicina q ; peritissimus. Obiit parisiis die decimae mensis julii anno domini millesimo quadringentesimo quarto. Requiescat in pace. Amen.

Son testament enregistré au Parlement de Paris le 9 juillet 1404 (Paris, AN, X1A 9807, f. 119-119V) nous donne les noms de ses « exécuteurs » et des témoins de cet acte rédigé « in domo habitationis » de notre chantre, au cloître de Notre-Dame : Robert de Lorris, doyen de Cambrai et chanoine de Notre-Dame de Paris, maitre Jean de Gerson, chancelier et professeur sacre pagine, Denis Courson, sous-chantre de Paris, et Herbert Berenger, prêtre chanoine de Saint-Aignan, et Maurice de Kergourant, docteur en décret. Parmi les Bretons présents : Nuz de Cornouaille, clerc des matines de la cathédrale ; Thomas Guenou, prêtre ; Yves Flochguen, et Arnoul de Villa Lacus, alias Trimdic (ou Trividic – dont la tombe a été découverte à Primelin en 1996 : voir article de A. Y. Castel dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 135, 2006, p. 131).

Note

(1) D ‘argent au croissant de gueules accompagné de trois étoiles de même. Ces armes se voient entre autres sur la voute du chœur de la cathédrale gothique de Quimper.

Lien : texte développé avec notes et bibliographie dans Pecia, 2, 2003, p. 55-58 [ Lien ]

Maître Thibaud le Breton, chanoine de Tours … en prêche à Bologne (XII/XIIIe s.)

La biibliothèque de l’abbaye bénédictine de Melk en Autriche conserve l’unique témoin manuscrit (Mellicensis 458) (1) d’un sermon prononcé en la cathédrale San Pietro de Bologne (peut-être à l’époque même de sa consécration, en 1184, par Lucius III) par Thibaud le Breton, un chanoine de Saint-Martin de Tours :

Abbreuiati symboli apostolorum expositio ex auctoritatibus sanctorum patrum collecta et recitata Bononiae in ecclesia beati Petri a Magistro Theobaldo Britone, Turonensi canonico.

Sapientia ingenita, da mihi sapientiam ! O uerbum aeternum, da mihi uerbum ! O sancte spiritus, amor utriusque, da mihi gratiam ! Da pater sapientiam ad intelligendum, da fili uerbum ad explicandum, da sancte spiritus gratiam ad aedificandum ! Confer summa et beata trinitas sapientiam ad intelligendum sane, uerbum ad explicandum discrete, gratiam ad aedificandum fideliter et in ipsa fide !

Dans son préambule, Thibaud fait probablement allusion à l’extension de l’hérésie dans le nord de l’Italie :

Imminentis autem de proximo periculi causa in eo consistit quod hostis ille humani generis … sicut audivimus, jam Rubiconem transivit vicinumque minax invasit Ariminum [= Rimini], nostraque res agitur paries dum proximus ardet.

L’auteur puise un vers d’Horace, cite un passage de Lucain (I, 251). Il pourrait nommer plusieurs autres villes d’Italie, d’autres pays où, \ »dans le champ du Seigneur, le bon grain est étouffé par l’ivraie de l’hérésie. Tel est le motif qui l’a conduit à publier une exposition du symbole des apôtres, afin de fortifier ses contemporains dans la vraie croyance\ » (Histoire littéraire de la France, XVe s., 1898, p. 580).

En octobre 1184/1185, le pape Lucius III, s’adressait au chapitre et à l’évêque de Rimini. Il s’était ému que le podestat et les magistrats de la ville avaient refusé d’observer le décret De fugandis hereticis. Les paterinorum principes, chassés de la cité y étaient revenus ; on détournait les dîmes réservées aux clercs … Jacques Dalarun a traité de cette hérésie \ »non catholique et anticléricale\ » qui, à partir de la fin du XIIe siècle, s’est inscrit à Rimini, dans des tensions sociales et politiques, où la puissance financière du clergé luttait contre une autonomie communale de plus en plus pressante (2).

A vrai dire on ne connait rien par ailleurs de ce Thibaud le Breton, chanoine de Tours. L’érudit Léopold Delisle en rendant compte de l’ouvrage de S. Loewenfeld, Epistolae pontificum romanorum ineditae (1885), a identifié dans plusieurs lettres du pape Alexandre un chanoine de Tours également nommé Thibaud, avec Thibaud du Perche qui fut doyen de Saint-Martin à partir de 1197. Ces lettres pourraient tout aussi bien s’appliquer à notre Thibaut le Breton. Ainsi cette missive des années 1180 :

Il nous convient de répondre favorablement à de justes requêtes et de nous prêter à leur réalisation, d’autant qu’elles sont présentées avec autant de benignité que de dignité. Notre cher fils, maître Thibaud, dans une supplique détaillée nous a exposé son désir de demeurer dans les écoles (universités), principalement par souci de s’instruire, lequel est non moins nécessaire qu’utile à l’église de Dieu, ajoutant que dans ce but il avait emprunté une certaine somme d’argent allant presque au delà de ses moyens. C’est pourquoi nous prions affectueusement votre université, dans la mesure où il est comme l’un de vos frères et de vos chanoines, et surtout de qui l’on peut espérer que Dieu lui accordera un savoir plus riche appris dans les écoles, que vous lui offrirez l’occasion de l’acquérir juste pour deux ans, eu égard au respect que vous devez à l’église romaine et en considération de nos prières ; en sorte que lui sera tenu de vous être particulièrement dévoué, et nous après cela aurons le devoir de répondre plus rapidement et avec plus d’attention à vos intérêts et à ceux de votre église (A).

Concernant la biographie de Thibaud il y aurait peut être une référence s’y rapportant. A la fin du XIIe s., des lettres de Raoul, chancelier du roi d’Angleterre, de Guillaume de Malpalu, justicier du roi, de Barthélémy Fergint, maire de la commune de Rouen, furent données : Gautier de Castellione et Hemma, sa femme, fille de la vicomtesse, vendent à maître Gautier de Coutances, trésorier de l’église de Rouen, la dot de ladite Hemma, consistant en 10 marcs d’or sur la maison qui fut à Raoul fils d’Étienne, son mari. Parmi les personnages présents figure \ »Thibaut, chanoine de Tours\ » (Rouen, Archives départementales de Seine-Maritime, G. 4366, 4367)

Concernant la biographie de Thibaud il y aurait peut être une référence s’y rapportant. A la fin du XIIe s., des lettres de Raoul, chancelier du roi d’Angleterre, de Guillaume de Malpalu, justicier du roi, de Barthélémy Fergint, maire de la commune de Rouen, furent données : Gautier de Castellione et Hemma, sa femme, fille de la vicomtesse, vendent à maître Gautier de Coutances, trésorier de l’église de Rouen, la dot de ladite Hemma, consistant en 10 marcs d’or sur la maison qui fut à Raoul fils d’Étienne, son mari. Parmi les personnages présents figure \ »Thibaut, chanoine de Tours\ » (Rouen, Archives départementales de Seine-Maritime, G. 4366, 4367)

Manuscrit MELK 458, f. 115v-116v. Voir catalogue en ligne [ Lien ] avec 3 illustrations (f. 1, 74, 114) –

Notes

(1) Feuillets de garde. Hymnaire. XIVe s. Composition :

f. Ira-Ivb. Guilelmus Rothwell OP : In Sententias Petri Lombardi : In librum I, Fragm.

f. 1ra-114rb. Thomas de Aquino : Catena aurea in Iohannem

f. 1ra. Divinae visionis sublimitate illustratus Isaias propheta dixit : Vidi dominum sedentem…

f. 114va-115rb. Paternoster, Expositio orationis dominicae

f. 114va. Pater noster qui es in caelis. In hoc loco docet Christus discipulos suos orare et in eis omnes qui pie volunt nomen domini invocare. Ponit enim hic breviter summam omnium, quae in omni oratione ab ipso debemus postulare… – …Ita ascendit iste, qui est in terra, ad caelum. Et hoc ordine complentur iste septem petitiones. Explicit.

f. 115rb. Remigius Altissiodorensis (?) : Commentarius in Matthaeum, Exyraits.

f. 115rb. Remigius in Matthaeum capitulo 351 [!]. Si anni recte computantur ab initio mundi usque ad passionem domini… – …ut non contaminarentur sed manducarent pascha.

f. 115va-116va. Theobaldus Brito : Expositio symboli apostolorum

f. 115va. O sapientia genita, da mihi sapientiam. O verbum aeternum, da mihi verbum… – …de infidelibus fideles faciat sancta trinitas, unus Deus, pater et filius et Spiritus sanctus. Amen. Explicit.

(2) Jacques Dalarun, \ »Hérésie, commune et inquisition à Rimini (fin XIIe – début XIVe siècle)\ », dans Studie Medievali, 29, 1988, p. 641-683. Pour le contexte, voir également R.I. Moore, \ »Heresy, repression, and social change in the age of Gregorian reform\ », dans Scott L. Waugh, Peter Diehl, Christendom and Its Discontents : Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge University Press, 1996, p. 19sq. Gioacchino Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana, Roma, 1997.

Edition de l’expositio de Thibaud le Breton : C. P. Caspari, Kirchen historische Anecdota nebst neuen Ausgaben patristischer und kirchlich–mittelalterlicher Schriften. Bd.1 : Lateinische Schriften. Die Texte und die Anmerkungen. Christiania 1883, p. 292-300.

(A) Je remercie Juliette Desjardins Daude pour sa traduction.

Henri Bohic … à propos du prix d’exécution des livres manuscrits au Moyen Age

Texte publié dans : Jean-Luc Deuffic, Notes de bibliologie. Livres d’heures et manuscrits du Moyen Age identifiés, dans Pecia. Le livre et l’écrit, 7, 2009 [Lien].

Alain de Lille (Alanus ab insulis) était-il breton ?

[Article paru initialement dans Pecia, 4, 2004, p. 117-119]

Les origines bretonnes d’Alain de « Lille » et le manuscrit Marseille BM 436

La renommée du Doctor universalis, théologien, poète et philosophe, a traversé les siècles, en témoigne encore l’important colloque (1) qui lui a été récemment consacré. Si l’œuvre d’Alain de « Lille » (Alanus ab Insulis, 1128-1203) reste généralement bien connue et continue à faire l’objet d’études de grande valeur, la question de ses origines demeure à ce jour à l’état de controverse. Nous aimerions ainsi verser à ce dossier épineux les indications contenues dans le colophon du manuscrit 436 de la Bibliothèque municipale de Marseille, exemplaire de son De planctu nature : « Explicit liber magistri Alani. Deo gratias. [d’une autre main :] Alanus iste qui librum istum composuit, fuit oriundus de episcopatu Leonie in Britannia. Et vocabatur Alanus Mimi (a), britonice Barz (b) ; fuit enim magnus clericus valde … ». Il s’agit d’un manuscrit composite des XIV/XVe s. (202 x 144 mm) provenant de la Chartreuse de Villeneuve (d’où en tête la lettre de Boson, général de l’Ordre, adressée au pape Clément V). Le texte d’Alain de Lille se trouve dans la partie papier, aux f. 34-89.

Parmi les œuvres communément attribuées au docte savant figurait un commentaire sur les prophéties de Merlin, Explanatio in prophetiam Merlini (2). L’auteur de ce texte, faisant allusion à la venue de saint Samson en Armorique donne la liste des saints frères l’accompagnant :

« Venerunt autem cum eo sex fratres ipsius, sancti et magnifici et magnarum virtutum viri : Melanius (3), Matutus (4), Maclovius (5), Pabutual (6), Paternus (7), Wasloeus (8), qui in aliis civitatibus ejusdem regni ordinati sunt, et Ecclesiae Dei praefecti. Et hoc est, quod ait : pastor Eboracensis septimus in Armorico regno frequentabitur. Hos autem septem fratres, usque in hodiernum diem, non solum gens incola terrae illius, sed et finitimae regiones, septem Britanniae sanctos appellant. »

Dans sa notice sur Le culte des sept saints de Bretagne au Moyen Age (9), l’érudit André Oheix relevant le passage en question avait remarqué l’incohérence de cette énumération d’hagionymes. En effet, la présente liste ne correspond pas à celle habituellement connue qui révèla le pèlerinage si célèbre en Bretagne (10), celui associant les sept saints fondateurs des évêchés bretons et dont la dévotion populaire s’est maintenue tardivement. Il semble donc difficile d’admettre que son auteur soit natif d’un diocèse dont il oublie le saint protecteur, en l’occurrence Paul Aurélien.

Un projet de recherche autour de ce commentaire est menée actuellement par Clara Wille du Mittellateinisches Seminar de l’Université de Zurich. Aucun des manuscrits connus des Prophetie Merlini n’en attribue la paternité à Alain de Lille. Seules les premières éditions imprimées font mention de cette identification qui en fait « repose sur une petite anecdote que relate le commentateur, laquelle s’est passée au moment de l’entrée du comte Thierry d’Alsace » à Lille le 23 avril 1128 . L’hypothèse des origines bretonnes d’Alain de Lille ne doit donc pas être écartée. Le nomen d’Alain n’est pas étranger à la péninsule. Il évoque ainsi les grands personnages que furent Alain le Grand, ultime roi de Bretagne, et Alain Barbe-Torte († 952), grand restaurateur du pouvoir breton. Plus tard il sera porté par quelques membres de prestigieuses familles : Rohan (Alain Ier le Noir, † 1128), ou Léon (Alain assiste à la translation des reliques de saint Mathieu en 1206) par exemple. Reste à savoir tout de même si sous le nom d’Alanus ab Insulis ne se profilent pas plusieurs personnages homonymes (11).

Was Alain de Lille (Alanus ab insulis) from Brittany?

[Article adapted from Pecia, 4, 2004, p. 17-119]

The renown of Alain de Lille, Doctor Universalis, theologian, poet and philosopher has crossed the centuries, as is witnessed by the recent conference devoted to him (1). If the works of Alain de « Lille » (Alanus ab Insulis, 1128-1203) remain generally well known and continue to be the object of valuable studies, the question of his origins remains in a state of controversy to this day. Here I would like to contribute to this prickly subject the information contained in the colophon of manuscript 436 of the Bibliothèque Municipale de Marseille, which is a copy of his De Planctu Nature:

» Explicit liber magistri Alani. Deo gratias. [in another hand:] Alanus iste qui librum istum composuit, fuit oriundus de episcopatu Leonie in Britannia. Et vocabatur Alanus Mimi (a), britonice Barz (b) ; fuit enim magnus clericus valde … » This Alain, then, originates from the bishopric of St-Paul de Léon, and is known as Alain « the bard », which in the Breton language is Barz…

The manuscript in question contains various works, dates from the XIV/XVth centuries, measures 202 x 144 mm, and comes from the Carthusian monastery of Villeneuve, near Avignon (and has as its opening the letter from Boson, the head of the order, to pope Clement V). Alain de Lille’s text is found in the paper portion of the manuscript, on folios 34-89.

Amongst the works commonly attributed to the learned Alain figures a commentary on Merlin’s prophecies, Explanatio in Prophetiam Merlini (2). The author of this text alludes to St Samson’s visit to Armorique (an area of northern France which includes Brittany) and gives the list of holy brothers who accompany him:

« Venerunt autem cum eo sex fratres ipsius, sancti et magnifici et magnarum virtutum viri : Melanius (3), Matutus (4), Maclovius (5), Pabutual (6), Paternus (7), Wasloeus (8), qui in aliis civitatibus ejusdem regni ordinati sunt, et Ecclesiae Dei praefecti. Et hoc est, quod ait : pastor Eboracensis septimus in Armorico regno frequentabitur. Hos autem septem fratres, usque in hodiernum diem, non solum gens incola terrae illius, sed et finitimae regiones, septem Britanniae sanctos appellant. »

In discussing this passage in his work on the Cult of the Seven Breton Saints (Le culte des sept saints de Bretagne) in the Middle Ages, the scholar André Oheix has noted the incoherence of this list of saints. In fact, the list given here is not the same as that which is generally given for the famous pilgrimage to Brittany (10) which associates the seven founding saints of the Breton bishoprics whose popular devotion continued for a long time. It thus seems difficult to assume that the author did not know about the diocese whose protecting saint he does not mention, in this case St Paul Aurélien. A research project surrounding this commentary is currently being undertaken by Clare Wille of the Mittellateinisches Seminar of the University of Zurich. None of the known manuscripts of the Prophetie Merlini attributes the origin to Alain de Lille. Only the first printed editions make any mention of this identification which in fact « relies on an anecdote given by the commentator, which took place at the time of Count Thierry d’Alsace’s entry » into Lille on the 23rd April 1128. Thus the hypothesis that Alain de Lille might have Breton origins cannot be pushed aside. The name Alain is no stranger to the Breton peninsular. It brings to mind great figures such as Alain le Grand (the Great), the last king of Brittany, and Alain Barbe-Torte (of the Twisted Beard) († 952), who did much to restore Breton power. Later the name was carried by members of prestigious families such as the Rohans (Alain I le Noir – the Black – †1128) and the Léons (whose Alain helped with the translation of the relics of St Matthew in 1206), among others. It remains to be seen whether there are in fact several such Alains behind the name Alanus ab Insulis (11).

Notes

(a) Sur le terme: [Lien]. Voir dans Du Cange: Ministrelli dicti praesertim scurrae, mimi, joculatores quos etiamnum vulgo menestreux vel menestriers appellamus, citant Jornandès.

(b) Moyen breton Barz, français barde, chanteur, musicien: Bardus gallicè cantor appellatur (Festus, Epit. Col. 258)

(1) Paris, 23-25 octobre 2003 : « Philosophie, théologie et littérature au XIIe siècle : Alain de Lille. Le Docteur universel. Huitième centenaire de sa mort », colloque organisé par la Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale.

(2) Prophetia Anglicana, Merlini Ambrosii Britanni, ex Incubo olim (ut hominum fama est) ante annos nulle ducentos circiter in anglia nati, vaticinia et praedictiones : a Gaffredo Monumetensi latine conversae. Una cum septem libris. Explantationum in eandem prophetiam, Alani de Insulis. Francofurti, typis G. Bratheringii, 1603.

(3) Melaine, le saint fondateur de l’abbaye rennaise qui porte son nom.

(4) Pour Macutus, autre nom de saint Malo.

(5) Saint Malo.

(6) Saint Tudwal, patron de l’évêché de Tréguier.

(7) Saint Paterne de Vannes.

(8) Sans doute une déformation du nom du saint fondateur de l’abbaye de Landévennec, Guénolé, Winwaloeus.

(9) Dans Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 49, 1911, p. 11 sq.

(10) Aussi appelé Tro Breiz, « tour de Bretagne ». Sur ce pèlerinage on consultera entre autres : Trevedy, Les sept Saints de Bretagne et leur pèlerinage, dans Bulletin archéologique de l’Association bretonne, 1897, p. 112-167; du même, Culte collectif des Sept Saints de Bretagne, dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 28, 1901, p. 8-28 ; Abgrall, Etude … du chemin du pèlerinage des Sept Saints entre Quimper et Vannes, dans Bulletin archéologique de l’Association bretonne, 1905, p. 111-124 ; L. Le Guennec, Le Chemin du Tro-Breiz entre Saint-Pol de Léon et Tréguier, dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 33, 1906, p. 247-281. Charles Mendes, Au sujet du Tro Breiz, Edition du Moulin Vieux, 1991. Yves-Pascal Castel, Le chant du Tro-Breiz, Editions Nouvelles du Finistère, 1995.

(11) Nous rencontrons au XIVe s. plusieurs Bretons portant ce patronyme : Pierre de l’Isle, archidiacre de Tréguier, maître en théologie, pourvu de l’évêché de Tréguier le 16 septembre 1323; Raoul de l’Isle, maître ès-arts, reçoit un canonicat avec expectative de prébende pour le diocèse de Léon le 14 octobre 1327; Geoffroy de l’Isle, chanoine de Nantes, professeur en médecine en 1329; Yves de l’Isle, étudiant en théologie au collège de Navarre en 1342, chanoine de Dol en 1349, etc. Les toponymes sont également nombreux : L’Isle en Plonevez-Lochrist, Spezet, Le Tréhou, etc, pour les anciens diocèses de Léon et de Cornouaille.

Biblio sélective

Je remecie Clara Wille pour son message du 20 juillet 2004. Lire son étude: La Symbolique animale de la Prophetia Merlini de Geoffroy de Monmouth selon un commentaire du XIIe siecle attribué à Alain de Lille [En ligne, au format pdf]

Prophetia anglicana Merlini Ambrosii britanni … vaticinia et praedictiones a Galfredo Monemutensi latine conversae una cum septem libris explanationum in eamdem prophetiam… Alani de Insulis,… Francofurti, G. Bratheringii, 1603 [En ligne sur Gallica]

J. Crick, Geoffrey of Monmouth, prophecy and history, dans Journal of Medieval History, 18, 1992, p. 73.

M. Th. d’Alverny, Alain de Lille, textes inédits, Paris, 1965.

Alain de Lille, Lettres familières (1167-1170), éd. Françoise Hudry, Etudes et Rencontres de l’Ecole des Chartes 14, Paris, 2003.

Palémon Glorieux, Alain de lille: problèmes d’édition, dans H. Roussel, F. Suard, Alain de Lille, Gautier de Châtillon, Jakemart Giélée et leur temps, Lille, 1980, p. 77-81. Christel Meier, Die Rezeption des Anticlaudianus Alans von Lille in Textkommentierung und Illustration, dans : Text und Bild, hg. von Christel Meier/Uwe Ruberg, Wiesbaden, 1980, p. 408-549.

M. Bloomfield, A Preliminary List of Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, mainly of the Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Centuries, dans Traditio, 11, 1955, n. 61.

P. Michaud-Quantin, Le Liber penitentialis d’Alain de Lille. Le temoignage des manuscrits belges et francais, dans Citeaux, 10, 1959, p. 93-106; idem, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge, XII – XVI siècles, Louvain, Lille, Montreal, 1962, p. 15-19.

L. E. Marshall, Phalerae Poetae and the Prophet’s New Words in the Anticlaudianus of Alan of Lille [En ligne]

Magister Alanus (of Lille?), Introduction to his commentary on the pseudo-Ciceronian Rhetorica ad Herennium, &

=> [Essentiel] J. O. Ward, Between two worlds: the career and oeuvre of Alan of Lille [En ligne]

Encyclopédie théologique de Migne: Alain de Lille [Lien]

Liens

Lire le c.r. de Max Lejbowicz sur le livre de Marcel Brasseur, La geste des Bretons II, Merlin le veilleur du temps [En ligne sur le site des Cahiers de recherches médiévales]

Wikipedia [En ligne]

Florent Rouillé, L’hymne « Omnis mundi creatura », une miniature de l’Anticlaudien d’Alain de Lille (XIIe s.) [En ligne]

De planctu naturae [En ligne: Intratext]

De planctu naturae [En ligne: The latin library]

The Complaint of Nature [En ligne: Medieval Sourcebook]

Anticlaudianus sive De officiis viri boni et perfecti [Bibliotheca Augustana] [pdf :Documenta catholica]

Manuscrit numérisé

§ Biblioteca Pública del Estado en Soria ms 23-H(2) : Tractatus Magistri Alani super Cantica Canticorum (XIIIe s.) [En ligne]

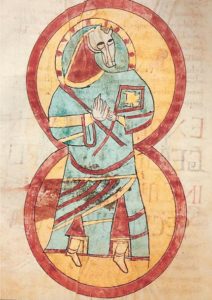

Illustration: Les Paraboles Maîstre Alain. Paris, Antoine Vérard, 20 mars 1492 (1493 ns). Chantilly, musée Condé. (C) Photo RMN – ©René-Gabriel Ojéda

PAGES ANNEXES

Auteur du blog : Jean-Luc DEUFFIC